目的から探す

ホーム > 健康・医療・福祉 > 健康 > 健康づくり・病気予防 > 衛生研究所 > 公衆衛生情報トピックス > 魚などによるヒスタミン食中毒に注意しましょう

ページ番号:70984

更新日:2025年1月16日

ここから本文です。

魚などによるヒスタミン食中毒に注意しましょう

魚を食べたら、舌がピリピリしたり、じんましんが出たという経験を聞いたことはありませんか。

アレルギーによっても同様の症状が出る場合がありますが、もし魚に対するアレルギーがない人にこれらの症状が出たなら、これは「ヒスタミン」による食中毒の可能性があります。

ヒスタミンによる食中毒とは

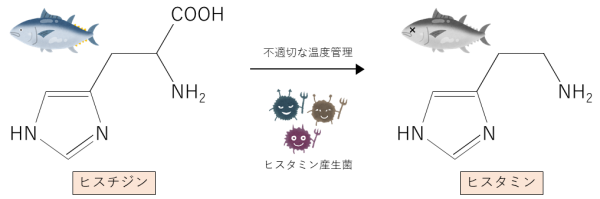

「ヒスタミン」とは、青魚(サバ、ブリ、アジ、サンマなど)や回遊魚(マグロ、カツオなど)のようなの赤身魚に多く含まれる「ヒスチジン」というアミノ酸が、ヒスタミン産生菌と呼ばれる細菌の作用で変化して生成する化学物質です。それらの食品を常温で放置するなどの不適切な温度管理をすると、ヒスタミン産生菌が増殖してヒスタミンが生成されます。

- 原因となる食品は赤身魚やその加工品が主ですが、まれに鶏肉、ハム、チェダーチーズによるものも報告されています。

- 食中毒の直接的な原因物質が細菌やウイルスなどの微生物ではないため、ヒスタミンによる食中毒は原因物質が化学物質である「化学性食中毒」に分類されています。

ヒスタミンによる食中毒の対策

ヒスタミンは熱に安定な物質であり、加熱してもなくならないため、一度ヒスタミンが生成してしまうと、細菌やウイルスなどの微生物が直接的な原因となる食中毒とは異なり、調理・加工しても食中毒を防ぐことはできません。そのため、対策としては原材料から食べるまでの一貫した温度管理により、ヒスタミンの生成を予防することが重要になります。

- 生魚を購入した場合は、常温に放置せず、速やかに冷蔵保管するようにし、冷蔵庫に入れた後もなるべく早く食べるようにしましょう。

- 生魚は再凍結・解凍を繰り返さないようにしましょう。

- ヒスタミン産生菌は魚のエラや消化管に多く存在するので、エラや内臓はできるだけ早く除去しましょう。

- ヒスタミンは調理時に加熱しても分解されないため、鮮度が低下した恐れのある魚は食べないようにしましょう。

- ヒスタミンを高濃度に含む食品を口に入れたときに、くちびるや舌先に通常と異なる刺激(ピリピリするような感覚)を感じることがあります。この場合は、食べずに処分しましょう。

ヒスタミンによる食中毒の症状

多くの場合、ヒスタミンを多く含む食品を食べた直後から1時間以内の短時間で、顔面、特に口の周りや耳たぶが赤くなったり、じんましん、頭痛、おう吐、下痢などの症状が出ます。重症の場合は、呼吸困難や意識不明になることもありますが、死亡事例はなく、通常長くても一日で回復します。

食品アレルギーでも同様の症状が出ますが、ヒスタミンによる食中毒はアレルギーとは異なり、ヒスタミンを含む食品を食べることで、アレルギー体質でない人にも誰にでも起こる可能性があります。

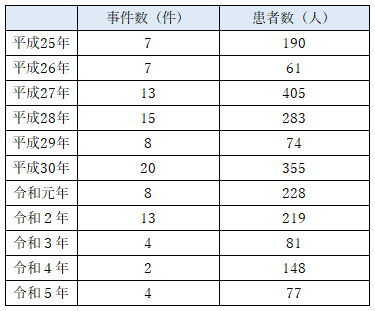

| 全国のヒスタミンによる食中毒の発生状況 | |

|

|

| 出典:厚生労働省HP「ヒスタミンによる食中毒について(外部サイトへリンク)」 |

衛生研究所での取り組み

衛生研究所では、ヒスタミンによる食中毒が疑われたときに、速やかにヒスタミンの濃度を測定できるよう体制づくりに取り組んでおります。

|

|

| ヒスタミン迅速分析キット | 高速液体クロマトグラフ(HPLC) |

ヒスタミンに関する情報をもっと知りたい方へ

ヒスタミンに関してもっと詳しく知りたい方は、以下のホームページをご覧ください。