目的から探す

ページ番号:46872

更新日:2024年11月14日

ここから本文です。

流域下水道の話

下水道とは、人が生活する上で使った水などを集め、きれいにしてから湖や川などに戻す下水管や下水処理施設などの施設全体のことを言います。(汚水とは別に、雨水を集めて河川等に戻すための施設もあります。)

家庭内から出る汚れた水を処理する方法としては、下水道の他に、コミュニティプラント、合併処理浄化槽、農業集落排水、漁業集落排水があります。

みなさんの家庭からでた汚れた水は、どうやってきれいになっているのでしょうか?

|

茨城県内の下水道については、以下もチェック!

下水道のはたらきって?

汚れた水を衛生的に処理する

| 家庭や工場・学校などから出る汚れた水は、下水管の中を通って下水処理場まで運ばれ、処理場できれいになって川や湖に放流されます。下水道は蚊やハエの発生を防ぎ、伝染病の予防や衛生環境の向上に役立っています。 |  |

川や街をきれいにする

|

汚れた水(生活雑排水など)が直接川へ流れ込むことがなくなるので、下水道は澄んだ美しい川によみがえるのを助けます。 |

水洗トイレを使えるようにする

| くみとり式のトイレにかわって、衛生的で快適な水洗トイレが設置できるようになります。 |  |

汚れた水を再生して利用する

|

下水処理場で処理されてきれいになった水は、洗浄用水や工業用水として利用できるので、地下水のくみ上げ抑制にも役立ち、地盤沈下を防止することにもつながります。 |

出典:霞ケ浦湖北流域下水道の概況(茨城県)

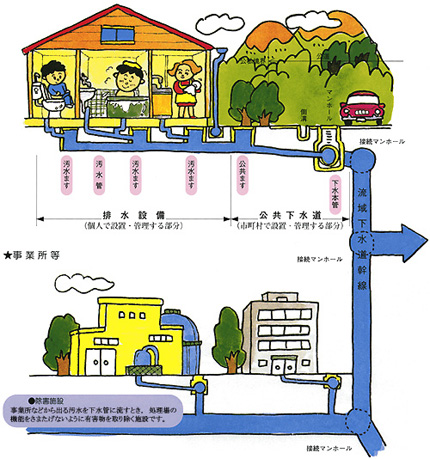

流域下水道ってなに?

普通、下水道は市町村ごとに処理場を設けていますが、「流域下水道」では河川や湖沼などの流域で分けた複数の市町村がまとまり、それぞれの市町村が整備している家庭などから出る汚れた水を集めるための「流域関連公共下水道」から処理場まで汚れた水を運ぶ下水管と処理場などの設置・管理を県が行っています。

また、公共ますから流域下水道管渠に下水を集める管渠を公共下水道事業として、関連する市町村が建設維持等の管理を行います。

流域下水道の効果

- 流域内の下水道整備を一体として行うことにより水質保全を効率的に図ることができる。

- 下水処理場の数を減らして、適切な立地場所を選定することにより、下水処理に必要な用地面積を全体として節約することができる。

- 流入する下水量及び水質が平準化され、安定した処理水質をえることができる。

出典:霞ケ浦湖北流域下水道の概況(茨城県)

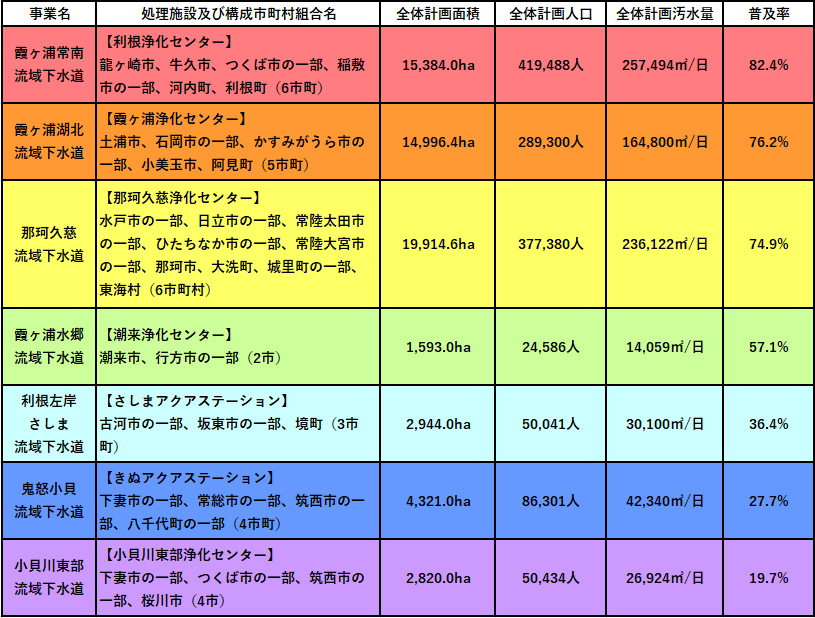

管理している処理場

茨城県流域下水道事務所で管理している処理場は表の7施設になります。

各家庭などから接続する下水道については、市町村等が建設や維持管理を行っている公共下水道となりますので、これらの下水道に関するお問い合わせは、検針票などを参考に所在地の市町村下水道担当部門へお願い致します。

また、各処理場の水質と排水基準については「各下水処理場の水質と排水基準」をご覧ください。

※詳細は「よみがえる水」をご覧ください。

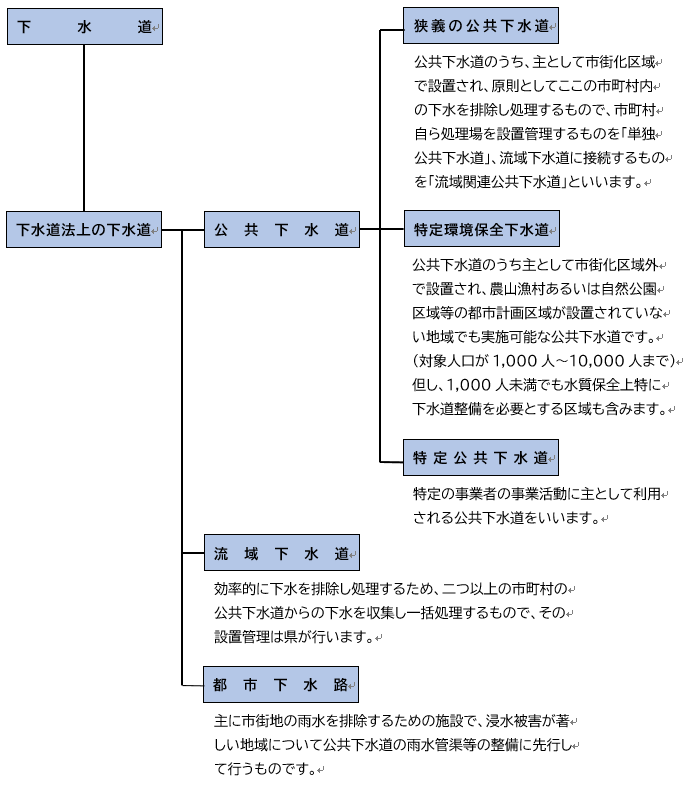

下水道にはどんな種類があるの?

国土交通省が所管する下水道の種類は下図のように分類され、またこの他にも環境省や農林水産省が所管する類似施設があります。

出典:よみがえる水(茨城県)

下水道の類似施設(建築基準法上のし尿浄化槽)

- 地域し尿処理施設(コミュニティプラント)[環境省]

- 合併処理浄化槽[環境省]

- 農業集落排水施設[農林水産省]

- 漁業集落排水施設[農林水産省]

汚れた水をきれいにするための方法は?

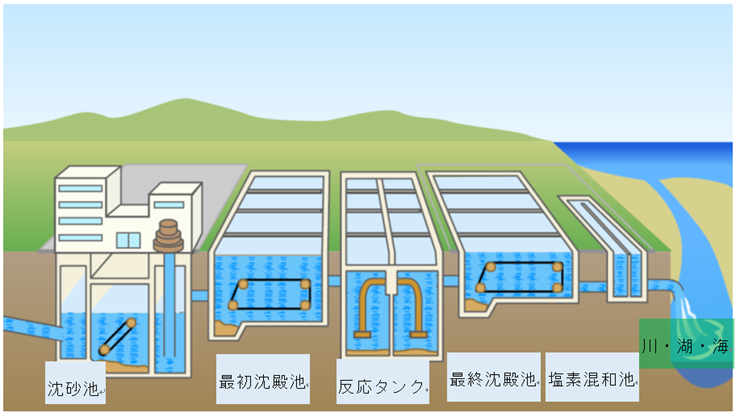

下水処理場の処理の流れ

下水処理場の処理の流れについて、各処理設備の説明をします。

| 処理設備名 | 内容 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 沈砂池 | 運ばれた下水の中に含まれている大きなゴミや土砂などを取り除きます。 | |||||

|

最初沈殿池 |

沈殿しやすいものを沈めて、以後の処理施設に入る汚れを減らします。 | |||||

|

反応タンク |

微生物の集まりを活性汚泥といいます。活性汚泥が下水中の有機物を処理してくれます。 活性汚泥の活動を支えるために酸素が必要で、大量の空気を槽内に吹き込みます。 |

|||||

|

最終沈殿池 |

活性汚泥を沈殿させ、きれいになった処理水と分離します。 | |||||

|

塩素混和池 |

処理水に塩素(次亜塩素ナトリウム)を加え、大腸菌などの病原性微生物を消毒します。 | |||||

反応タンクの処理方法

処理水を放流する放流先にあった処理方法を選びます。当所が管理する下水処理場では、次のような方法で処理しています。

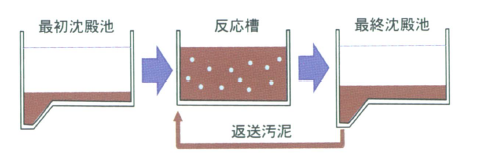

標準活性汚泥法

最も一般的な処理方法です。生物分解に必要な空気(酸素)を送風機などにより反応槽へ供給して、微生物により有機物を除去します。最終沈殿池で分離した活性汚泥は、一部反応槽の前段に戻します。

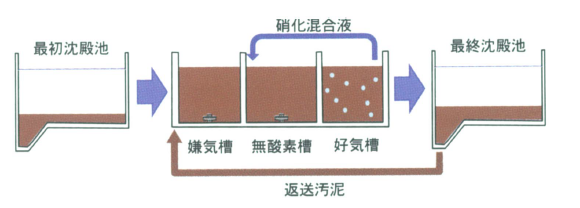

嫌気無酸素好気法(A₂O法)

生物学的に窒素とりんを除去する高度処理で、反応槽は嫌気槽、無酸素槽、好気槽から成ります。窒素は、好気槽で生じた硝酸を無酸素槽へ一部戻すことで、脱窒菌により窒素ガスとして除去します。りんは、体内にりんを貯蔵する能力を持つ細菌(りん蓄積細菌)により、嫌気槽で一時的にりんを放出させた後、好気槽で放出した量よりも多いりんを取り込ませ除去します。

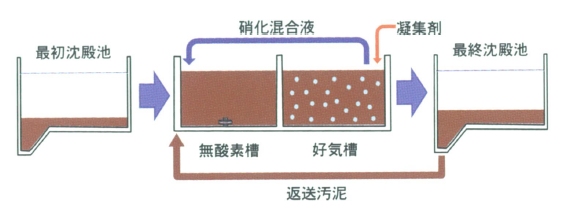

凝集剤併用型循環式硝化脱窒法

生物学的に窒素を、物理的にりんを除去する高度処理で、反応槽は無酸素槽、好気槽から成ります。無酸素槽と好気槽の役割はA₂O法とほぼ同じですが、本法では、好気槽末端に凝集剤を添加することで、りんを凝集沈殿させ除去します。

担体投入型修正バーデンフォ(Bardenpho)法

窒素除去の向上を目的としてA₂O法の後段に第二無酸素槽と再曝気槽を配置したバーデンフォ法を改良し、1槽目に嫌気槽を配置することで、同時に窒素、りんの生物処理を可能とした高度処理です。硝化菌を固定化した担体を投入することで、好気槽の硝化効率を上げ、施設のスリム化を図っています。脱窒による窒素除去には有機物が必要なので、状況に応じて第二無酸素槽にメタノールを添加します。

出典よみがえる水(茨城県)

汚れた水をきれいにする微生物とは?

下水処理の核となる活性汚泥中に存在する主な微生物です。

| 活性汚泥中の主な微生物 | ||||||

|

Vorticella(ボルティケラ) 和名:ツリガネムシ |

|||||

|

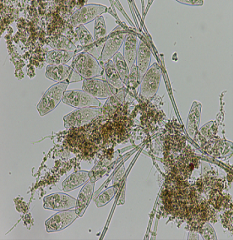

Epistylis(エピスティリス) 大きさ:70~160μm |

|||||

|

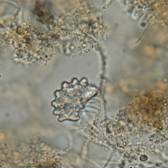

Aspidisca(アスピディスカ) 和名:メンガタミズケムシ |

|||||

|

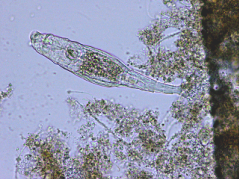

Rotaria(ロタリア) 和名:ヒルガタワムシ |

|||||

|

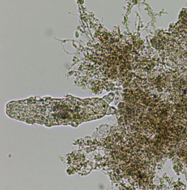

Macrobiotus(マクロビオツス) 和名:クマムシ |

|||||

|

Colurella(コルレラ) 大きさ:130~200μm

|

|||||

下水処理用語集

このページに使われている下水処理に関する用語を解説しました。

|

用語名 |

解説 |

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

下水 |

生活もしくは耕作を除く事業から発生する汚水と、雨水を総称したものです。 | ||||||

|

沈砂池 |

下水の流速をゆるめて、下水中の土砂などを沈殿させるための池をいい、通常、ポンプ施設の前に設けるものをいいます。 | ||||||

|

最初沈殿池 |

沈砂池で取り除けなかった下水中の浮遊物質をゆっくり流すことで沈殿分離するための池をいいます。反応タンクへの有機物負荷を軽減します。 | ||||||

|

反応タンク |

微生物を含む活性汚泥と下水を混合し、空気(酸素)を供給することで、下水中の有機物などを処理するための施設です。窒素やりんを処理するために、空気(酸素)を供給しない場合もあります。 | ||||||

|

最終沈殿池 |

処理水と汚泥を沈殿分離するための池をいいます。ここを通過したものが処理水として消毒設備を通って放流されます。 | ||||||

|

pH |

水素イオン濃度のことで、酸性またはアルカリ性の程度を示す指標のことをいいます。pH7を中性とし、それ以下は酸性、それ以上はアルカリ性と示しています。 | ||||||

|

溶存酸素 |

水中にとけている酸素の量をミリグラム/Lで表したものです。溶存酸素の濃度は、河川の水質を判断するときの重要な指標です。 | ||||||

|

生物化学的酸素要求量 |

好気性微生物が、水中の汚染物質である有機物質を酸化・分解するために必要な酸素量をミリグラム/Lで表したものです。汚染物質が多ければ酸素をより消費するため、BOD値は大きくなります。 | ||||||

|

化学的酸素要求量 |

酸化剤によって有機物質および無機物質を酸化・分解するときに消費される酸素量をミリグラム/Lで表したものです。湖沼や海域での有機物質による汚濁や、排水中の有機物質や無機物による汚濁を測る代表的な指標のひとつです。 | ||||||

|

浮遊物質 |

汚濁の有力な指標のひとつです。水中に浮遊する2ミリメートル以下の物質でミリグラム/Lで表したものです。 | ||||||

|

全窒素 |

水中に存在する各形態の窒素化合物の全体のことをいいます。全窒素は、無機性窒素と有機性窒素に分類され、そのうち無機性窒素は、アンモニア性窒素(NH₄-N)、亜硝酸性窒素(NO₂-N)、硝酸性窒素(NO₃-N)に分類されます。 | ||||||

|

全りん |

水中に存在するりん酸イオン、ポリりん酸類など各形態のりん化合物の全体のことをいいます。りん(P)は、窒素(N)と並んで動植物の生育にとって必須の元素であるため、肥料や排水などに含まれるりんが過剰に海域や湖沼に流入すると、富栄養化の原因となります。 | ||||||

出典よみがえる水(茨城県)

下水道Q&A

Q1.下水道ができる前はどうしていたの?

A1:江戸時代までは、一部が川などに流されたほか、し尿(糞尿)は重要な肥料として使用されていました。江戸末期になると神戸や横浜の外国人居留地に外国人の手により下水道がつくられました。

Q2.日本ではいつ頃下水道ができたの?

A2:明治になって人口も増加し衛生面で問題がでてきて、明治10年代に日本人の手による下水道が横浜と東京神田につくられました(当時の下水道は下水をきれいにしないで、川や海に流していました)。

Q3.どのように汚れた水がきれいになるの?

A3:下水中の大きなゴミは自然に沈殿させます。小さなゴミや溶けている汚れは活性汚泥という微生物のかたまりに食べさせます。次に活性汚泥を自然に沈殿させた上澄み水は、砂などでろ過してきれいになります。さらに、安全のため消毒します。

Q4.下水道のはたらきにはどんなものがあるの?

A4:下水道はきれいな街やきれいな川をつくります。あわせて雨水管をつくり浸水に強い街をつくるのに重要な働きをしています。

水洗トイレが使えます!

水洗トイレが使えると、衛生的になります。

街がきれいになります!

街からカやハエがいなくなり、側溝やドブのいやなにおいもなくなります。

川や湖、海がきれいになります!

汚水のたれ流しがなくなるので、川や湖、海がきれいになります。

浸水を防ぎます!

雨水管ができれば雨水があふれなくなります。

Q5.処理場はなぜくさいの?

A5:家庭や工場などの事業所から出るときはにおいのない下水でも、下水道管を長い時間流れている間に一部腐敗し、悪臭のもととなるガスが発生します。

これが処理場でわずかですが、もれて出てくることがあるので、くさいにおいとなるのです。

また、沈殿したゴミを処理するときにも腐敗臭が発生するので、この一部が空気中にもれて、くさいにおいのもととなることがあります。

Q6.どうやってにおいをとるの?

A6:これら外にでてくるにおいは、施設にふた(覆蓋)をして出てこないようにしたり、活性炭などで取り除いたりしています。

Q7.現在、処理場には1日にどのくらいの下水が入ってくるの?

A7:現在、1日に処理場に入ってくる下水の量は、おおよそ125,000立方メートル(立方メートル)で、9日間で東京ドームがいっぱいになる量です。

平均的な家庭では1日で、おおよそ1立方メートルの下水を出します。