��錧���P�Y���Ȋw�Z���^�[

�T�C�g������

�g�b�v�y�[�W�@���@���w�K�@���@�����Y���R�ώ@���@���@�ߘa2�N�x��3������Y���R�ώ@��

�ߘa2�N�x��3������Y�̎��R�ώ@�u���P�Y�Ί݂Ŗ쒹���ώ@���悤�I�v�Ƒ肵�āA�쒹�̊ώ@���@�A�����Y�Ίݎ��ӂŊώ@�ł���쒹�̎�ނȂǂ��Љ�܂��̂ŁA�F����̊w�K�Ɍ䊈�p���������B

�쒹�ώ@�ƌ����ƁA�u����v�u�o�ዾ���g���Ă������Ɍ������v�Ɗ�����l��������������܂��A�����͌Ζʂł��܂蓮���Ȃ����A������������肵�Ă���̂ŁA����Ă��Ȃ��l���o�ዾ�𐳂����g���A���₷���ώ@���ł��܂��B

�y�o�ዾ�̖��́z

|

|

�y�o�ዾ�̔{���z

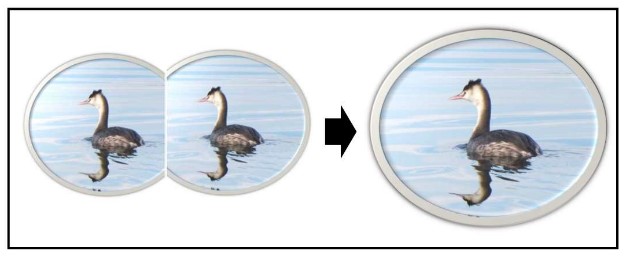

�@�o�ዾ�̐ڊ���Y�̋߂��Ɂu8×35�v�Ƃ��u10×50�v�Ə����Ă���܂��B���߂̐����������Y�̔{���ŁA�オ�Ε������Y�̌��a�i�o�j�ɂȂ�܂��B

�{�����傫���Ȃ�A�����̕����傫�������܂����A�`�����Ƃ��Ɍ�����͈͂������Ȃ�A�Ώە��������邱�Ƃ�����ɂȂ�܂��B�Ε������Y�̌��a���傫���Ȃ�ƌ����鎋�삪�L���Ȃ�܂����A�o�ዾ���傫���Ȃ�A�d���Ȃ�܂��B�쒹�ώ@�ɂ͔{����8�{��10�{�A�����Y���a��30�o����40�o���炢���K���ł��傤�B

�y�o�ዾ�̎������z

�ڊ���Y�������̕��Ɍ����A����Ń����Y�����������莝���܂��B

�l�����w�̓s���g�����킹�邽�߁A�s���g�����O�ɒu���܂��B

|

�y�o�ዾ�̎g�����z

�P�D�X�g���b�v����ɂ����܂��B

�Q�D�ዾ�������Ă���l�͖ړ��ăS����܂荞�݂܂��B����ɂ��`�������ɁA����̎��肪�����Ȃ邱�Ƃ��h���܂��B

�R�D���E�̐ڊ���Y�̊Ԋu�������̖ڂɍ��킹�܂��B �`�����Ƃ��Ɏ��삪�ۂ��Ȃ�悤�ɁA�s���g�����O�𒆐S�ɂ��āA�����Y�Ԃ��L������A���������肵�āA���킹�܂��B

|

|

�S�D���E�̖ڂ̎��͂��Ⴄ�l�͎��x���������O�Œ������܂��B ���x���������O���t���Ă�����̖ڂ���A���Α��̕ЖڂŌ��āA�s���g�����O���āA�s���g�����킹�܂��B���ɁA�ڂ��Ԃ蒼���āA���x���������O�̕t���Ă������ЖڂŌ��āA���x���������O���Ă���Ƀs���g�����킹����A���������ł��B

�@���̎��ɂ͉������ꂽ���̂łȂ��A������x�߂��⌚���Ȃǂ�����ƍ��킹�₷���ł��B

�@

�T�D���Ƃ́A���������̂�����ɓ���A�s���g�����킹�܂��B�������������Ō����܂܁A�����������ɁA�o�ዾ�̐ڊ���Y��ڂɂ��Ă�A���̒��������܂��B �s���g�����O�̓����Y��`���Ȃ���l�����w�ʼn܂��B

�ȏ�̍�Ƃ��s���ƁA���ꂢ�ȉ摜�����邱�Ƃ��ł��܂��B

�y���ӎ����z

�قƂ�ǂ̐����̑̐F�̓I�X�ƃ��X�ňقȂ�܂��B�ȉ��ł͎�ɁA�������₷���I�X�ɂ��ċL�ڂ��Ă���܂��B�܂��A�����̉H�͐����͂����悤�ɖ���������A����Ō����Ă���̂ŁA����p�x�ɂ�菭���Ⴄ�F�ɂ������܂��B�����̐����͉ĂƓ~�ʼnH�̐F���Ⴂ�܂����A�����Y�Ō��邱�Ƃ��ł���G�߂̐F���L�ڂ��Ă��܂��B

|

�����Y�Ō�����A�T�M�̒��Ԃň�ԑ傫�����ł��B���O�̓A�I�T�M�ł����A�̂̐F�͐��Ȃ��A�ǂ��炩�ƌ����˂��ݐF�Ɍ����܂��B�����Y���ӂ̗тȂǁA�����̏�ɑ�������܂��B���ɂ́A�����Y�𗣂ꂽ���ɑ�������A���[�ɉ����Y�Ƒ�����Ȃ��牝�����邱�Ƃ�����܂��B

|

�^�����ȃT�M�́A�悭�V���T�M�ƌĂ�܂����A�V���T�M�Ɩ��O�������T�M�͂���܂���B�V���T�M�͔����T�M���w����ʖ��ł��B�����Y�̔����T�M�ɂ́A�_�C�T�M���������R�T�M�������Ƃ��Ă��܂��B���̑��ɉĒ��Ƃ��ă`���E�T�M�����܂��B

�i�ʐ^�B�e�F���T�j

|

|

|

| ���c�Ŕw��Ⴍ���āA�a��_���Ă���R�T�M |

�T�M�̒��Ԃ͎�ɘ@�c�Ō����܂����A�Ί݂ł���h��_�����Ɏ~�܂��Ă��邱�Ƃ�����܂��B���n�̏I������@�c�ɏW�c�ł��邱�Ƃ�����܂��B

�T�M�̒��Ԃ͘@�c�␅�c�̒��������������Ă���̂������܂����A����͉a��T���Ă���̂ł��B�h�W���E�Ȃǂ̏�����A�����J�U���K�j�A�J�G���Ȃǂ�������ƒ����������ŕ߂܂��܂��B���c�œc�N���������Ă��鎞�A�g���N�^�[�̌��ɂ��āA�����Ă���̂������܂��B����́A�c�N�����œy�̒��ɂ��钎�Ȃǂ��A��ɏo�Ă���̂ŁA�����_���Ă���̂ł��B

�i�ʐ^�B�e�F���T�j

|

�瓪�ɂ����ĂƔw������F�����Ă���̂ŁA���̃T�M�ƌ������͊ȒP�ł��B�Ē��ŁA�~�ɂ͂��܂���B

�Ί݂�萅�c�ȂǂŌ����܂��B�y�Y�s�̍���̊w���勴�ő��̃T�M�ƃR���j�[���Ă��܂��B�@

���F�i��F�j�̑̂���A�}�T�M�ƌĂ�Ă��܂��B

|

|

| �ɐB���ׂ͍���������H���ڗ����܂� |

|

| �S�C�T�M�̗c�� |

���肵���̂ŁA����������Ă��āA�w���Ɠ������F�ł��B�ɐB���ɂ͓��ɔ��������A2�{�̊��т�����܂��B

�@�c���͔�������̂��銌�F�����Ă��āA�z�V�S�C�ƌĂ�Ă��܂��B

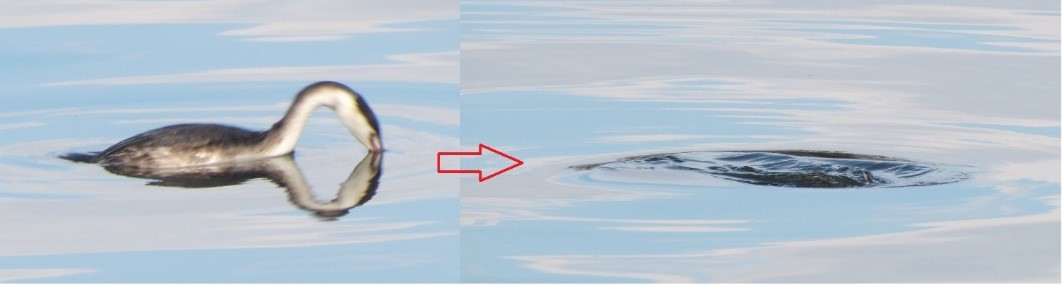

�@��s���ŁA�����Y���ӂ̘@�c��A�����͐�Ō����܂��B���ۂɃW�b�Ƃ������݁A������G�r�Ȃǂ�߂܂��ĐH�ׂ܂��B

|

|

| �@�c�ɏW�܂�I�I�o�� |

|

|

| �I�I�o���̂����r |

|

��������o�����I�I�o�� |

�I�I�o���͍̑̂����A��̕@�������̂��ڗ����A��������ł��ȒP�Ɍ��������܂��B

�I�I�o���͉����Y�ʼnj���ł��܂����A�@�c�ł��悭�����A�@�c�ɑ��������Ă��钹�����邻���ł��B

�����Y�ň�N�������钹�ł��B�I�I�o���̓J���Ɍ`�����Ă��܂����A�N�C�i�̒��ԂŁA�J�����������������Ă��܂��B�n���������A�J���͍��E�ɑ̂�U��A���^���^�ƕ����܂����A�I�I�o���͑O��ɑ������A�X�^�X�^�ƕ����܂��B

�I�I�o���͒Z�����Ԃł����A�����ɂ����萅����H�ׂ܂��B

�l�����Ȃ����͘@�c�̓����U�����Ă��邱�Ƃ�����܂��B���������ώ@���Ă݂ĉ������B

|

�����Y�ň�N�������鏬�^�̃J���ł��B���������ӂŁA���ʂ��j���ł��鎞�ɁA�T�b�Ɛ����ď����A�܂�ŔE�҂̗l�ł��B�������Ԃ͒����A���ꂽ���Ő��ʂɏo�܂��B�����ŏ��^�̋���G�r�Ȃǂ�߂炦�ĐH�ׂ܂��B���͌͑��␅�����W�߂�������܂��B�u�L���������v�ƍ������Ŗ��܂��̂ŁA����̂������ɂ킩��܂��B

�i�ʐ^�B�e�F���T�j

|

|

| ���𐅖ʂɂ��āA�T�b�g�������A��ɂ͐��䂪�c��܂� |

�����čג����A���̏オ��������H������A���X�q�����Ԃ��Ă���l�Ȏp�����Ă��܂��B�������͉s���Ƃ����Ă��܂��B

�J�C�c�u���Ɠ��l�ɐ��������ӂȊ��ŁA��h�̋߂��ʼnj���ł���̂������܂����A�����ɐ����Ă��܂��A1�����炢�������Ă��܂��B�~���ł����A�J���̒��ł͑��������ɓn���ė��܂��B

|

�J���K���͊����ł́u�ė����v�Ə����A�u�Ăɗ��܂銛�v�ƌ����Ӗ��ŁA���̒ʂ�ɓn��������A�P�N�������Y�ɂ���J���ł��B

�I�X�����̎��J���̂悤�ȁA�n���ȐF�����Ă��܂��B�������͍�����[�����F����I�����W�F�A���K�ɐ��H���ڗ����A���̓I�����W�F�ł��B

�u�O�G�A�O�G�v�Ƒ������Ŗ��܂��B

|

|

| �}�K���̂��� |

�I�X�͎�炪�ΐF�Ŗڗ����A���̃J���̂��Ɓu��v�Ƃ��Ă�ł��܂��B

�������̉��F���ڗ����܂��B���X�͑S�̂����F�ō����������̐悪���F�ł��B���̓I�����W�F�ł��B�u�O�@�[�v�u�N���b�v�ƒႢ���Ŗ��܂��B

�A�q���̓}�K�����ƒ{���������̂ł��B�܂��A�A�C�K���̓}�K���ƃA�q���̎G��ł��B

|

|

�瓪�ɂ����Ē��F�ŁA�@���N���[���F�Ŗڗ����܂��B�������͔��Ő�[�������A�̂͊D�F�ŁA���͒��F�A���K�̉H�͍��ɔ��̉H���̗l�ɂ���܂��B�u�s���[�A�s���[�v�ƍ������Ŗ��܂��B

|

|

| ���ʂɂ����������āA�a��H�ׂĂ��܂� |

���O�̂Ƃ���A���K�̉H�������s�B�[���Ə�L�тĂ��܂��B�ג��������ڗ����A���K�ɃN���[���F�̉H������܂��B

|

|

���{�ɂ���J���̒��ň�ԏ������J���ł��B

�������F�Ŗڂ̏��ɑN�₩�ȗΐF�̑т�����܂��B�K�ɎO�p�`�������N���[���F���ڗ����܂��B

|

���̒��オ�������F�ŁA��͗ΐF�ŁA�̂ǂ������A�����ւ�����A���K�ɔ����N���[���F�̉H������܂��B��̗ΐF���率�F�̋�������͖ڗ����܂��B

|

|

|

| ����˂����ݐ����ɂ�����z�V�n�W�� |

|

| ��������o���z�V�n�W���A�����������藎���Ă��܂� |

�̂͊D�F�A��͒��F�ŁA���ƐK�������F�����Ă��܂��B�������͔�����[�����F�����Ă��܂��B���H���قƂ�ǐ��ɂ��āA�j���ł��܂��B

�u�N���b�A�N���b�v�Ɩ��܂��B

���H���ł����A���������ăG�r�Ȃǂ��߂�܂��B

|

|

| �����������悪�L�����Ă��܂� |

|

| �悪�ۂ��L������������ |

|

| �傫�Ȃ������𐅖ʂɂ��ĉa��H�ׂ܂� |

���̃J���͂������ɓ���������܂��B�����Ɖa�ƂȂ�A���v�����N�g���╂����ł���A���̔j�ЁA�����Ȃǂ�H�ׂ�̂ŁA�������̐悪�L�����Ă��܂��B�H���̎��͂������𐅖ʂɂ��āu�s�`���A�s�`���v�������Ă܂��B�������ŐԒ��F�̕����ڗ����A���݂͐�ттĂ��܂��B���X�͑��̃J���̂悤�ɒ��F�ł����A�I�X�Ɠ��l�ɂ������͐悪�L�����Ă���̂ŋ�ʂ����܂��B�k���A��̂��x���A3������4�����܂Ō����܂��B

|

|

| �d���Ɏ~�܂�H���������Ă���J���E |

�^�������傫�Ȓ��ŁA���ɐ��苛��߂��āA�����Đ��ʂɏo�Ă��܂��B�������̐�͕߂����������Ȃ��悤�ɁA�����^�ɋȂ����Ă��܂��B�悭�����Y�̐��ʂɂ���Y�̏�Ɏ~�܂��Ă���̂������܂��B�����������鎞�́A�H���L���Ă���̂������܂����A����͔G�ꂽ�H���������Ă���̂ł��B

�`�L���`

�L���Ɏg�p����E�̓J���E�łȂ��A�E�~�E�ł��B�E�~�E�̕����J���E���A�̂������傫���A�����ł̉j�������܂��̂ŁA�L���Ɏg�p����Ă��܂��B�E�~�E�͕ی쒹�Ȃ̂ŁA����ɕ߂邱�Ƃ��ł��܂���B�����A���{�łP�����A�����s�L�̖��ŋ������l���߂��Ă��܂��B���̃E�~�E����{�S���̉L��������l�ɋ������Ă��܂��B

|

|

| �R�u�n�N�`���E�̐e�q |

�I�����W�F�̂����������āA�������̕t�����������c���ł��܂��B���X�̓��[���b�p�̃n�N�`���E�ŁA���{�Ŏ������ł��������̂��A�����o������A�������ꂽ�肵�āA�쐶�����܂����B���݁A�����Y�Ō�����n�N�`���E�̑��������̃R�u�n�N�`���E�ŁA�Ă͖k�C���̃E�g�i�C�ʼn߂����Ă��܂��B

�����Y�ɂ���R�u�n�N�`���E�̈ꕔ�͓n��������A�Ă������Y�Ɏc��A�ɐB�����āA�e�q�Ŏp�������܂������A���͉ĂɌ����鐔�͏��Ȃ��Ȃ��Ă���悤�ł��B

�����Y�ł͖k�Y�̐����i�����s�j�ɌQ��œn���ė��܂��B

|

| �I�I�n�N�`���E |

|

�̂������ۂ��A���������܂����F�łȂ��n�N�`���E�͗c���ŁA���̉ĂɎY�܂ꂽ���ł��B |

�̂̉����Y�ɔ����n�N�`���E�͂��̃I�I�n�N�`���E�ƃR�n�N�`���E�ł��B���̉����Y�ł́A�I�I�n�N�`���E���������Ă��܂����A�R�n�N�`���E�͂قƂ�ǂ��Ȃ��悤�ł��B�R�n�N�`���E�͉����Y�̋߂��ł͓y�Y�s�̉��ˏ��Ō����܂��B

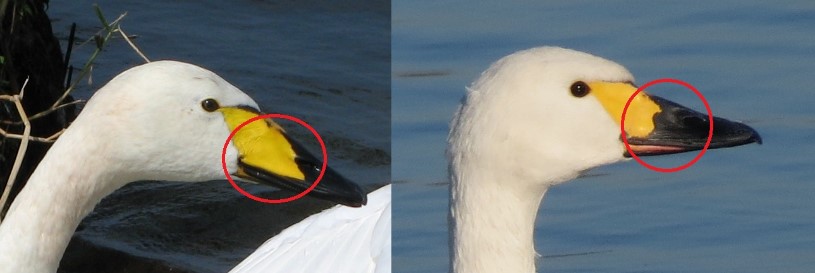

�R�u�n�N�`���E�Ƃ͂������̈Ⴂ�Ō��������A���F�����č��������F�ł��B�I�I�n�N�`���E�̕����R�n�N�`���E���̂������傫���̂ł����A�������̉��F�̌`�Ō��������܂��B

|

| �I�I�n�N�`���E�i���j�͉��F�����������������ɍ�������ł��āA�R�n�N�`���E�i�E�j�͉��F�̕������������ł� |

�`�X���A�q���̎q�`

�@�L���ȓ��b�̃^�C�g���ł����C���̕���̂Ƃ���C�̂��������ꂢ�ȃn�N�`���E���q���̎��͍����ۂ��F�����Ă��܂��B�������̉��F���N�₩�ł͂���܂���B����͔����Ɩڗ����₷���A�V�G�ɏP����̂ŁA�c���Ƃ��͖ڗ����Ȃ��悤�ȐF�ɂȂ��Ă���̂ł��B |

���ˏ��̃R�n�N�`���E�̌Q�� |

|

|

�s���Ƃ�������J�����ŁA�����ۂ��̂ŁA�������Ƒ����ԐF�ł��B�G�H���ŁA���ł��H�ׂ܂��B�����ł̓S�~�̂ď�ʼna��T���ČQ�����Ă���̂������܂��B

�J�����͊C�Ƃ����C���[�W������܂����A�����J�����͊C���痣��A��̒����ł�������J�����ł��B�l����Ղ����ł����A�������œ˂���邱�Ƃ�����̂ŁA���ӂ��K�v�ł��B

|

�������͍����Ē����A��̕����������ɋȂ����Ă��܂��B�@�c�␅�c�ŁA������������D�ɍ������݁A�D�̒��ɂ��钎��L�Ȃǂ�H�ׂ܂��B

�~���ŁA�Q��������čs�����A��Ăɔ�т����A���ł��鎞�͔����ۂ������܂��B

|

|

�I�I���V�L���̑� |

�Ί݂̂ǂ��̃��V���ł�������A���Ȃ��݂̉Ē��ŁA�u�M�M�b�V���A�M�M�b�V���v�Ƒ傫�Ȗ���������̂ŁA�p�͌����Ȃ��Ă����邱�Ƃ��킩��܂��B�悭�A���V�̐�Ɏ~�܂�A���Ƀ��������h��Ȃ�����Ă��܂��B���̓��V���̍������ɑ���܂����A����̓w�r��C�^�`�Ȃǂ̓V�G���琗����邽�߂ł��B

�@�������Ă��钹����������A�傫���J�����������ĉ������B���ꂢ�ȐԐF�����Ă��܂��B

�i�ʐ^�B�e�F���T�j

|

�g���r�Ƃ������܂��B�����Y���ӂł͂ǂ��ł��������^�̒��ł��B�V�C�̗ǂ����ɂ́u�s�[�q�����A�s�[�q�����v�Ɩ��Ȃ���㏸�C���̒��ʼn~��`���Ȃ��獂�������Ă����܂��B���ł��鎞�͑傫�ȎO�p�`�̔��H���ڗ����܂��B�d���̓V�ӂȂǂɎ~�܂��Ă��邱�Ƃ�����܂��B�^�J�̒��ԂŁA�����悭�H�ׂ܂����A�G�H���ł��낢��ȕ���H�ׂ܂��B

�i�ʐ^�B�e�F���T�j

|

�����F�̒��ŁA�������H�������ł��B����ɔ��H���㉺�ɐU��A��h�̃R���N���[�g��Ȃǂ��Ƃ��Ƃ������Ă��܂��B�j�������̂̓n�N�Z�L���C�ł��B�������ɃZ�O���Z�L���C�����܂��B�Z�O���Z�L���C�̔w���͍����ۂ��āA�j�������ł��B

�l�����������ŁA�l�̋߂��ł�����Ă��܂����A�l���ߊ���Ă������ɂ͓����܂���B

|

�Ē��ŁA�I�X�͔ɐB���ɁA���n�œ꒣�������A����ɖ��Ă��܂��B�ɐB���̗Y�̖����ɓ���������A�u�q�B�A�q�B�v�Ɩ��Ĕg��ɏ㏸��s���A���ނ�ɍ~��鎞�́u�`���A�`���v�Ɩ������ς��܂��B

�i�ʐ^�B�e�F��K�q�����j

|

|

�~���ŁA�l�Ƃ̒�ɂ悭���܂����A���V���ł������܂��B���������A����F�̋��ƍ����ڗ����܂��B���ɑ傫�Ȕ����ǂ�����܂��B���X�͍�������F�ł����A���Ƃ͔������F�����Ă��܂��B

|

�����������āA���̃I�����W�F�A�ڂ̎��肪�����̂��ڗ����A�w���͂˂��ݐF�����Ă��܂��B

�Ă͎R�̏�̗��������Ő������A�H�ɂȂ�Ɨ��։���ė���~���ł��B�̓V�ӂȂǂŁu�L�`�A�L�`�v�Ƃ��u�L�L�L�[�v�Ɖs�����A�H���������Ƃ�m�点�Ă��܂��B������u���Y�̍����v�ƌ����܂��B

|

| �������h�������Y�̂͂�ɂ� |

�����⏬����߂܂��Ė̎}�Ɏh�����Ƃ����āA������u���Y���͂�ɂ��v�ƌĂ�ł��܂��B�Ԓ��F�̋��ƒ��������ڗ����܂��B�������̐悪������߂炦�邽�߂ɁA�s���Ȃ����Ă��܂��B

�i�ʐ^�B�e�F���T�j

|

| �n�V�u�g�K���X |

|

�n�V�{�\�K���X |

�J���X�ɂ͂������������n�V�u�g�K���X�ƁA���������ׂ��n�V�{�\�K���X�̂Q�킪���܂����A��������̂͊���Ȃ��Ƒ�ς�������܂���B�������n�V�u�g�K���X�́u�J�[�A�J�[�v�Ɛ����A�n�V�{�\�K���X�́u�K�[�A�K�[�v�Ƒ��������Ȃ̂ŁA������Ŕ��f����̂��ȒP�ł��傤�B�����Y�Ί݂ŁA�J���X���g�r��ǂ������܂킵�Ă���̂��A�����邱�Ƃ�����܂��B

�i�ʐ^�B�e�F���T�j

|

�N�����m���Ă���A�Ȃ��ݐ[�����ł��B

�i�ʐ^�B�e�F���T�j

|

|

| ���V���ɌQ��Ă���c�o�� |

��͂�A�Ȃ��ݐ[�����ł��B�ӊO���Ɗ�����l������ł��傤���A�c�o���������Y�̌Ί݂ɋ��钹�ł��B�c�o���͏t�ɓ썑������āA�l�Ƃɑ�������A�����Y�ݎq��Ă��A�q����������������́A�W�c�ŌΊ݂̃��V����˂ɂ��Ă��܂��B����́A���V���ɂ́A��������̉a�ƂȂ钎�����邩��ł��B�ď�ɒ�h�̏����ł���p�������܂��B

�i�ʐ^�B�e�F���T�j

�@�X�Y����J���X�̂悤�Ɉ�N�������ꏊ�ɋ��钹�𗯒��ƌĂт܂��B�قƂ�ǂ̒��͋G�߂ɂ��A����ꏊ���ړ����Ă��܂��B�Ē��̓c�o����`���E�q�A�L�r�^�L�̂悤�ɉĂɌ����钹���w���܂��B�~���͂قƂ�ǂ̃J����c�O�~�̂悤�ɓ~�Ɍ����钹�ł��B�Ē��Ɠ~���͊O���ƈړ����钹���w���܂����A���{�����ł��ړ����钹�����܂��B���Ƃ��Η��ƎR�A��B�Ɩk�C�����ړ����钹�ŁA�Y���ƌ����܂��B�Y���ɂ̓E�O�C�X��Y�A�q���h���Ȃǂ����܂��B�n�蒹�̒��ɂ́A�n��̓r���œ��{�Ɋ�钹�����܂��B�����ƌ����A���N�t�ƏH��2��A�����Ԍ���钹�ŁA�V�M��`�h���̒��Ԃ����܂��B�����Y�ŏ펞�����鐅���i�����j�̓I�I�o���ƃJ�C�c�u���A�A�I�T�M�A�_�C�T�M�A�R�T�M���܂��B

�@�Ȃ��n�������̂��B���m�ɂ͕������Ă��܂��A�n������钹�ɂ́A�ɐB�ɓK�����C��������A���ܓx�ȏ�̋G�ߕω��ŋC�����ς�鏊�ł́A�������ꂼ��K�����C���̏��Ɉړ�����ƍl�����܂��B�܂��A�J���ނ̏ꍇ�A�V�x���A�Ȃǂ̃c���h���n�т̓~�́A��ƕX�ŕ����A�a������܂��A�t�ɂȂ�ƈ�ĂɐA�����萶���A�_�炩���a���L�x�ƂȂ�A�ɐB�ɓK�������ɂȂ�̂ŁA�ړ����Ă���Ǝv���܂��B

���ɖ����ƌ����������܂��B���̒��͓n�������Ƃ��ɁA�Ԉ���Ē��ԂƈႤ�ꏊ�ɍs���Ă��܂������ł��B�{���Ȃ猩���Ȃ��ꏊ�Ō��邱�Ƃ��ł���̂ŁA�����ƂɂƂ��Ă͋M�d�ȑ��݂ł��B

�T�M�͔ɐB���鎞�ɏW�c�ő�������܂��B���̏ꏊ���R���j�[�ƌ����܂��B

����̊w���勴�ł͉͐�~�̃A�Y�}�l�U�T�̒|��ԂɃR�T�M�A�A�}�T�M�A�S�C�T�M������ȃR���j�[�������Ă��܂��B���̍ޗ��ɂ͒|��Ԃ̒��ɗ����Ă���A�A�Y�}�l�U�T�̌s�Ȃǂ��g�p���Ă��܂��B

�_�C�T�M�͍����̏�ɃR���j�[������܂��B

�R���j�[���ł���ƁA���̎��ӂ͕��Ŕ����Ȃ�A���������܂����A�܂��A��������W�܂�Ɩ��������邳���Ȃ�A�߂��̏Z������͌����܂��B���Ƀ_�C�T�M�́u�O���[�A�O���[�v�Ƒ傫�����Ŗ��܂��B

�����Y�ŃJ���E�������������܂����A�����Y���ӂŃR���j�[�͌����܂���B���ꂽ�ʂ̏ꏊ�ɃR���j�[������A�a��H�ׂɗ��Ă���悤�ł��B

|

| ���т̍������ɃR���j�[��_�C�T�M |

|

| ����̊w���勴�͐�~�̃R���j�[ |

|

| ���߂Ă��闑���Ђ�����Ԃ��Ă���R�T�M |

|

| �߂��Ă����a���q���ɗ^���Ă���R�T�M |

�����Y�ɂ́A���X���ӂ̏����璿�q���K��邱�Ƃ�����܂��B��������A�O������l�דI�ɓ��ꂽ���ŁA���������ł��B

|

��Ă̒��ŁA�H�p�ɉƋ�����A���{�ɂ��������܂ꂽ�̂��A�쐶���������̂ł��B��^�̃J���ŁA�������ŐԂ��炪�ڗ����܂��B�y�Y�s�̉��ˏ��ȂǂŔɐB���Ă��܂��B�ꎞ�A�y�Y����Ɍ��ꂽ���Ƃ�����܂��B

|

�����̒��Ԃő̑S�̂����F�����āA�������͐ԐF���Ă��܂��B�u�u���b�N�X�����v�Ƃ��Ă�A�����ȂǂŎ����Ă��܂��B��g�ŔɐB���Ă��āA������������Y����邱�Ƃ�����A�^�������傫�Ȓ����A�����Y��I�X�Ɖj���ł���̂��ώ@����Ă��܂��B

���Ђ�����ɂ���n�g�i�J�����o�g�j�́u�h�o�g�v�Ƃ��ĂсA���ɐl���ꂵ�Ă���n�g�ł��B

�������̕s�E�r�ɂ���������J�������܂����A�́A�����ɗ���l�����Ƀp���Ȃǂ̉a���T���Ă��܂����B�J���K���Ȃǂ̃J���́A����ɂ��̉a��H�ׂɎU���H�܂ŏオ���Ă��āA�h�o�g�̂悤�ɐl�����ꂸ�A�l�̂������Ɋ���Ă��ĉa���˂������肵�Ă��܂����B����ŁA�U�����̓J���̕��ʼn����悤�ɂ��Ȃ�܂����B���́A�h�o�g�̗l�ɐl���ꂵ�Ă��܂����J�����A�ꕔ�̐l���u�h�K���v�Ɩ��t���܂����B

�쒹�ɉa�������Ă���ƁA�i�X�Ɛl��������Ă��āA�l���߂Â��Ă������Ȃ��Ȃ�A����ɉ����������Ă����܂����A�������A�����l�Ƃɋ߂Â��S�~�Ȃǂ��������āA���͂���������A�l���ߊ�������ɂ������ł���邱�Ƃ�����܂��B���ɁA�q��Ă����Ă��鎞�ɂ́A�x���S�������Ȃ�A�Њd�����Č������Ă��邱�Ƃ�����A�댯�ł��B�܂��A�a���L�x�ł���A�q��Ă����₷���Ȃ�̂ŁA�ɐB�͂������Ȃ�A�̐����ǂ�ǂ��Ă��܂��B�����Đ��Ԍn�̃o�����X������邱�Ƃ��l�����܂��B�܂��A�����ɉa�����ƁA�H�c����a�N�Y�Ő�����������邱�Ƃ�����܂��B�쒹�ɉa����邱�Ƃ́A�쒹�ɂƂ��Ă��A���ɂƂ��Ă��ǂ����Ƃł͂Ȃ��悤�ł��B�ŋ߂͖쒹�ɋ߂Â��ƒ��C���t���G���U�E�C���X�Ɋ�������S�z������܂��B�쒹�ƕt�������ɂ́A��ɖ쒹�Ƌ�����u�����Ƃ���ł��B

�����Y�ɗ���J�����h�K���ƌĂ�邱�Ƃ��Ȃ��悤�ɁA���������₳����������Ă����܂��傤�B

���P�Y���������A���h�i�y�Y�s�j�A��g����A����̕@�i��~�s�j�A���l�i�Ή��s�j�A��������i�����݂�����s�j�Ȃ�

�����i�����s�j�A�b��͌��i�g�c�s�j�Ȃ�

�g���{�����i�����s�j�Ȃ�

���ˏ��A�ߏ��i�y�Y�s�j�A������i���Ύs�j�A�����r�i�Ή��s�j�A�����i���Ȏs�j�A���v���i���P��s�j

���R�ɗD�����}�i�[��S�����܂��傤�B

��錧���P�Y���Ȋw�Z���^�[�@���������i��

��300-0023�@��錧�y�Y�s���h��1853�Ԓn

�d�b�@029-828-0961�@FAX�@029-828-0967