茨城県霞ケ浦環境科学センター

サイト内検索

トップページ > 環境学習 > 霞ヶ浦自然観察会 > 令和2年度第2回霞ヶ浦自然観察会

令和2年度第2回霞ヶ浦の自然観察「センターの庭で昆虫を観察してみよう!」と題して,昆虫採集の方法や観察の方法,実際にセンター職員が観察を行った状況などを紹介しますので,皆さんの学習に御活用ください。

昆虫はどんな所にいるのでしょうか。それがわかれば簡単に探せます。

クヌギやコナラなどの木からは甘い樹液が出ています。木のそばで匂いを嗅いでみてください。きっと甘い匂いがします。

昆虫はこの匂いに誘われて,樹液を吸うために集まってきます。鼻を使ってみると効率よく昆虫を見つけることができます。

どんな昆虫が集まってきているか観察してみましょう。

|

| 霞ケ浦環境科学センター内 クヌギに集まる昆虫 |

注)スズメバチなどの蜂の仲間も樹液に誘われてきますので注意してください。

トンボの幼虫「ヤゴ」は水の中で生活していますので,羽化する時期や産卵の時期になると水辺にたくさんいます。

また,草原にはエサとなる昆虫が多いので,そこを飛び交います。

霞ケ浦環境科学センター内の池 トンボが多く集まります。 |

|

|

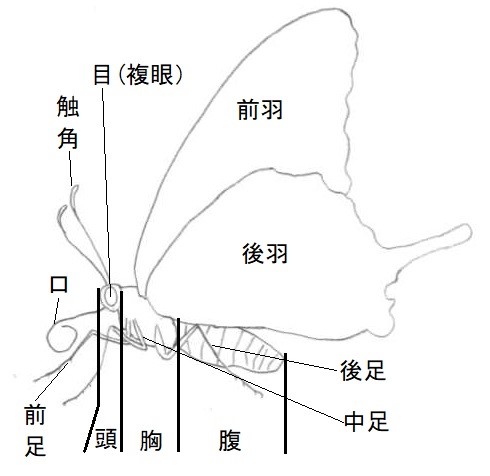

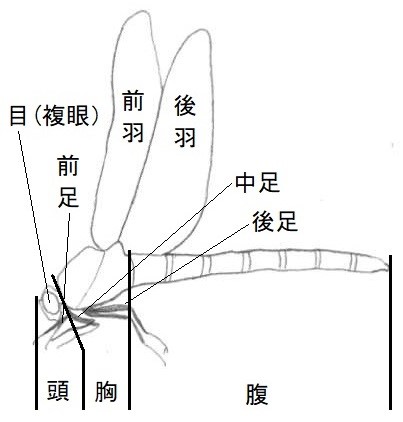

昆虫の体は頭,胸,腹の3つの部分に分かれています。胸には3対(6本)の足と2対(4枚)の羽があり,それを動かす筋肉があります。

カブトムシなどの甲虫類では,前羽が硬くなり,とまったときには後羽のフタとなります。飛ぶときは後羽を動かして飛びます。

3対ある昆虫の足は足以外の役目があります。

トンボなどの他の昆虫を捕まえて食べる昆虫は,手の役目をして,しっかりエサを挟みます。

バッタの後ろ足は跳躍するのに適した足となっていて,敵から素早く逃げます。

足と言いますが,昆虫により使い方が色々です。

トンボの幼虫「ヤゴ」のアシは親と同じ3対ですが,チョウの幼虫(あおむし)には3対だけでなく,たくさんの足があります。

あおむしの腹は長いので,3対の足の他に腹を5対の付属肢で支えています。サナギから羽化する時には,付属肢はなくなります。

昆虫の足は3対(6本)あります。捕まえたチョウの足を見てください。足は何本ありますか。6本ありますか?

4本の足しかないチョウも見つかります。2本とれてしまったのかな?

実はタテハチョウ,ゴマダラチョウの仲間は,4本足に見えますが,1対(2本)が退化して小さくなり,見た目には4本足に見えるのです。

アカホシゴマダラの足

センターで発見した昆虫を紹介します。

霞ケ浦環境科学センターでの昆虫採集は自由ですので,ぜひ皆さんもチャレンジしてください。

霞ケ浦環境科学センター以外で昆虫採集をする場合には,山林は所有者がいますので,勝手に入るとトラブルになることがあります。

公園などでは「採集禁止」になっているところもあります。

昆虫採集をする前に必ず確認するようにしましょう。

捕まえた昆虫は,観察が終わったら捕まえた近くで逃がしてあげましょう。

|

|

| ゴマダラチョウ | オオムラサキ |

|

|

| キアゲハ | オナガアゲハ |

|

|

| キタテハ | サトキマダラヒカゲ |

|

|

| ヤマトシジミ | ベニシジミ |

|

|

| モンシロチョウ | イチモンジセセリ |

|

| オオチャバネセセリ |

その他に,アカボシゴマダラ,モンキチョウなどがいました。

|

|

| シオカラトンボ(オス) | シオカラトンボ(メス) |

|

|

| オオシオカラトンボ | ショウジョウトンボ |

|

|

| アキアカネ | オニヤンマ |

|

|

| ギンヤンマ | オオイトトンボ |

その他に,コシアキトンボ,ウチワヤンマなどがいました。

|

|

| カブトムシ | ノコギリクワガタ |

|

|

| ゴマダラカミキリ | ミヤマカミキリ |

|

|

| タマムシ | シロテンハナムグリ |

その他に,コクワガタ,カナブン,クロカナブン,ウスバカミキリなどがいました。

|

|

| アブラゼミ | ツクツクボウシ |

その他にヒグラシ,ミンミンゼミなどががいました。

|

|

| イナゴ | ショウリョウバッタ |

|

| ハラビロカマキリ |

|

|

| オンブバッタ | クルマバッタモドキ |

|

| クビキリギス |

|

| ヤマトアシナガバチ |

その他に,スズメバチ,ハラナガツチバチなどがいました。

同じ種のトンボでも,体の色がオスとメスで,また未成熟の個体と成熟した個体で違うこともありますので,図鑑で名前を調べるときには注意が必要です。

さらに,成熟したメスでもオスに似ているものや,オスでもメスのふりをしているものもあります。オスがメスのふりをするのは,本物のメスがいると勘違いして,警戒せずに飛んでくるメスを捕まえるためと言われています。

オスの尻には2つの把握器(突起物)があります。また,オスの腹の根元には副性器(突起物)があります。

メスの尻には尾毛があり,さらにその下に産卵弁か産卵管があります。

|

|

| シオカラトンボ(メス) | シオカラトンボ(オス) |

2匹のトンボが,仲良くつながって飛んでいるのを見かけることもあります。産卵の時期になると,オスはペアとなるメスを探し,お尻の突起でメスの首を挟んでつながります。これをタンデムと言います。

タンデムしたトンボは,オスが植物などにとまり,メスが尻をオスの腹につなげ,ハート型になって交尾が行われ,その後,産卵に移ります。

産卵の方法は種によって異なり,様々な仕方があります。タンデムの状態で産卵するトンボと,タンデムを解いて,オスが警戒して飛んでいる下で,メスが産卵する場合があります。これは交尾したメスを他のオスに奪われないようにしてるのです。

水面をたたく様に産卵する,空中を飛びながら卵を落とすなど,様々な産卵の仕方があり,産卵する場所も池の水中,水面,泥の中,水草の体内,水の落ちた水田など様々です。

タンデムで水中に産卵する場合,メスが水中に完全に水没して産卵することもあります。

|

オオイトトンボ タンデム (右が雄で左が雌。雄は腹先の突起で雌の首をつかんでいます。) |

|

| アオモンイトトンボ 交尾 |

|

| オオイトトンボ 産卵 |

池の周りでトンボを観察してみると,草などにとまっているトンボが飛び上がり,周辺を回って,また同じ所にとまることを何回も繰り返しています。何をしているのでしょうか?

多分そのトンボはオスです。オスのトンボがメスを待ち受けているのです。時々飛び回りメスを探し,見つけると捕まえてタンデムになります。

アカトンボと言うと,童謡の「赤とんぼ」を思い浮かべる人が多いでしょう。アカトンボとは,一つのトンボを指すのではなく,赤いトンボの総称ですが,歌に歌われているアカトンボは,アカネ属のトンボです。アカネ属のトンボは,羽化してから同じ場所にずっといるのでなく,季節移動をします。春に里の水田などで羽化したトンボは,里からどこかの林へ移動して,そこで夏を越します。秋になると体の色が赤くなり,また里へ戻ってきて,そこで産卵をします。アキアカネは暑さに弱いのか,里の水田から涼しい山の上の森林へ移動します。羽化した水田から林へ移動するのは,林の方が水田よりもエサとなる虫が多いからです。

センターで春から夏にかけて,真っ赤なトンボを見て,「あ,アカトンボ」との声が上がりますが,これは広義のアカトンボとなります。このトンボは,体が太くて少し短いショウジョウトンボで,アカネ属のトンボのように移動せず秋までそこで暮らします。

トンボは肉食性の昆虫で,頭にある大きな目でエサとなる他の昆虫を探しています。目の下に強いアゴをもった口があり,捕らえた昆虫をかみ砕いて食べます。トゲがたくさんある足で捕まえられると,もうエサの虫は逃げることができません。大きなトンボはスズメバチも捕らえるようです。

また,飛翔能力の低い小さなイトトンボなどは,大きなトンボに食べられてしまします。それで,ヨシ原などに隠れていることがあります。

|

オニヤンマの顔 ギザギザした大きなアゴがあり,これでエサをかみ砕きます。 |

トンボが飛んでいるのを見つけたら,その動きをよく見て下さい。真っ直ぐ飛んでいても,急に右左上下に飛ぶ方向を変えたり, Uターンしてしまうこと,空中で止まっている(ホバリング)もあります。動きは素早く,自由自在に飛行します。捕虫網でトンボを捕る場合,捕虫網を正面から振っても,なかなか捕ることはできません。後ろから素早く網を振ると捕れます。また,草などに止まっているトンボに,網をかぶせるようにすると捕まえやすいです。 トンボはそのスピードを生かし,飛んでいる昆虫を捕らえます。トンボは昆虫を食べますが,カやハエなどの衛生害虫,ウンカやヨコバエなどの農業害虫を食べる益虫ですので,トンボを大切にしましょう。

地面を蹴って空中で回転して,着地することを「トンボ返り」と言います。また,ある所を出発して目的地に着いたらすぐに出発地へ戻ることも「トンボ返り」と言いますが,いずれも出発地点へUターンして戻って来ることから,トンボのUターン行動に例えてできた言葉です。

茨城県霞ケ浦環境科学センター 環境活動推進課

〒300-0023 茨城県土浦市沖宿町1853番地

電話 029-828-0961 FAX 029-828-0967