目的から探す

ページ番号:45542

更新日:2022年12月12日

ここから本文です。

生物多様性センターの取り組み(2018年度)

平成30年度

平成31年3月27日

茨城の野生動植物データベース(外部サイトへリンク)に文献検索を追加しました。

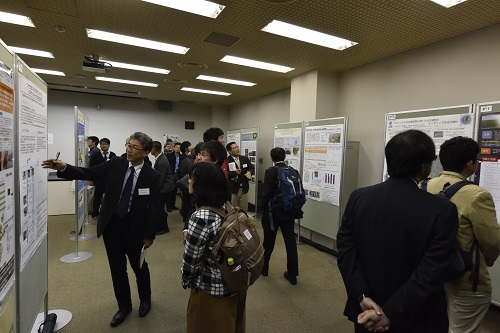

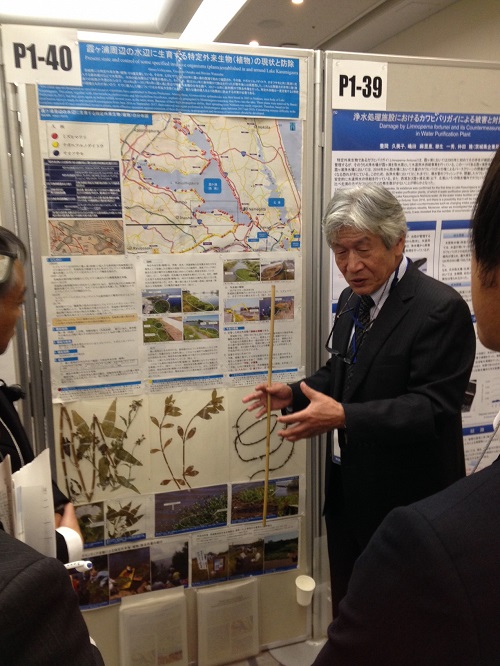

第21回自然系調査研究機関連絡会議(NORNAC21)にて生物多様性関連のポスター展示を実施しました

- 第21回自然系調査研究機関連絡会議議 (NORNAC21)とは、環境省が主催し、自然系の調査研究を実施している機関相互の情報交換、共通の課題の検討、情報の共有と連携とネットワーク強化のため毎年開催されています。本年度は、茨城県が会場となり自然博物館、霞ケ浦環境科学センター、生物多様性センターが運営を実施しました。

- 詳細は、こちらをご覧ください。(外部サイトへリンク)

|

|

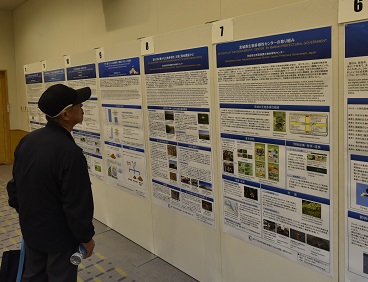

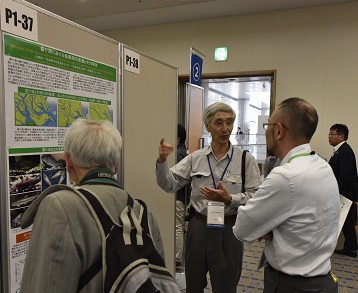

11月29日は、自然博物館にて基調講演と口頭発表、ポスター展示が行われました。 山根センター長が口頭発表を務め、生物多様性センターの取り組みについてのポスターが展示されました。 |

|

|

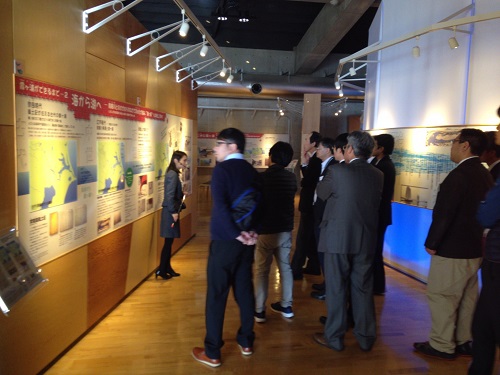

11月30日は、霞ケ浦環境科学センターにて連絡会議と霞ケ浦環境科学センター内の施設見学が行われました。連絡会議では、宮瀧副センター長による茨城県生物多様性センターについての取り組みについての話題が提供されました。 |

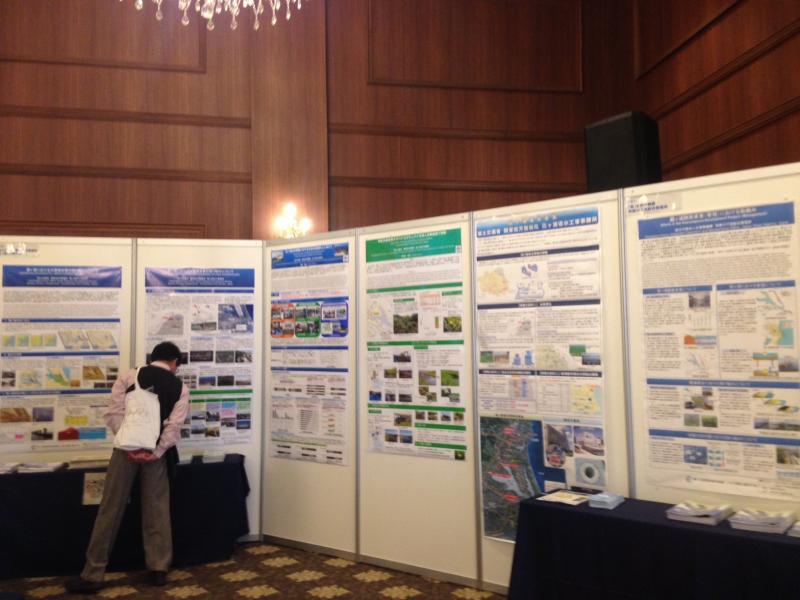

第17回世界湖沼会議にて生物多様性関連のポスター展示を実施しました

|

|

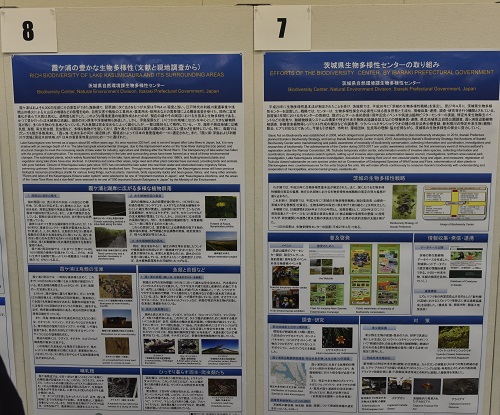

第17回世界湖沼会議において主催者である茨城県の取組展示として、生物多様性センターでは「茨城県⽣物多様性センターの取組」と「霞ケ浦の豊かな生物多様性(植物)の現状と防除」に関するポスター展示を行いました。 |

|

|

第17回世界湖沼会議の分科会にて、生物多様性センターの山根等による「霞ケ浦における魚類相の変遷と保全」と内山等による「霞ケ浦周辺の特定外来生物」のポスター展示を行いました。 |

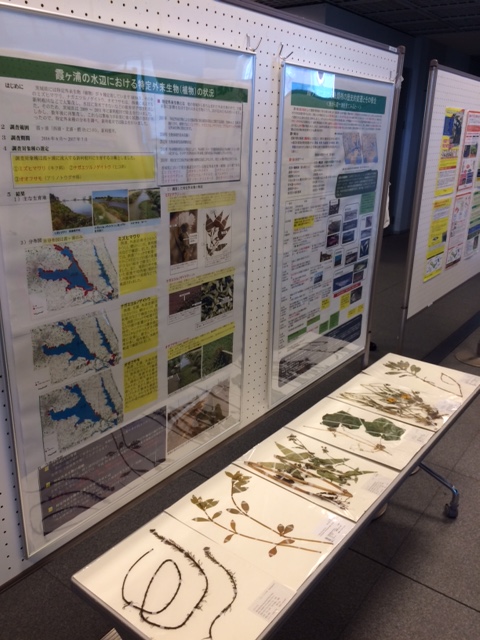

第17回世界湖沼会議プレイベント「サテライトつちうら」にてポスター展示を実施しました

|

|

第17回世界湖沼会議のプレイベント「サテライトつちうら」において関連のポスター展示を行いました。この「サテライトつちうら」の展示は、土浦市アルカス1F市民ギャラリーにて10月21日まで展示されました。 |

特定外来生物オオバナミズキンバイ防除のための作業に協力しました

|

|

霞ケ浦湖岸に発見された特定外来生物(植物)「オオバナミズキンバイ」の防除作業に参加協力しました。国土交通省関東地方整備局霞ヶ浦工事事務所主催で、東邦大学、独立行政法人水資源機構利根川下流総合管理所、茨城県自然博物館、茨城県生物多様性センター、茨城県霞ヶ浦環境科学センター、土浦市環境保全課、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、市民ボランティアなど計37名で作業が行われました。 |

自然講座「特定外来生物アライグマなどが生物多様性に与える影響と対処法」を開催しました

|

|

茨城県自然博物館において、当センターと茨城県自然博物館の共催で自然講座「特定外来生物アライグマなどが生物多様性に与える影響と対処法」を開催しました。山根センター長による「茨城県の特定外来生物について」と茨城県自然博物館の後藤学芸員による「アライグマについて」の講演が行なわれ、定員を超える34名の参加者は、最後まで熱心に聞き入っていました。 |

|

左からアライグマ(仔)、アライグマ(成体)、タヌキ、アナグマ、ハクビシン |

|

今年も筑波山臨時ビジターセンターを開設しました

|

|

|

今年も筑波山臨時ビジターセンターを開設しました。筑波山の自然解説や茨城県自然博物館の生物標本、生物多様性についての解説と特定外来生物の標本、筑波山ジオパーク関連の資料などを展示しました。茨城県内の生き物クイズやつくば市のちびっ子博士のスタンプラリーに子どもたちを含め、延べ1,288名の来場者があり、盛況の内に終了しました。筑波山サポーターの皆様にボランティアとして御協力いただきました。 |

特定外来生物啓発イベントを実施しました

|

|

特定外来生物除去・啓発イベントが、県内の10市村の16ケ所において開催されました。計16回、延べ18団体、約1,000名の県民の方々の参加協力があり、約30tのオオキンケイギク・アレチウリなどの特定外来生物の除去が実施されました。 |

生物多様性関連パネル巡回展示を行いました

|

茨城県自然博物館内で のパネル展示 |

茨城県内で「生物多様性」を知っていただくために、生物多様性に関するパネルを作成しました。このパネルを、県内の環境関連のイベントや様々な施設にて巡回展示を行いました。

|

県庁2階ロビーにて、「国際生物多様性の日(5月22日)」に併せて生物多様性や県内の希少な生物、特定外来生物に関する展示をしました

|

展示の様子 |

|

県庁2階ロビーにて、「国際生物多様性の日(5月22日)」に併せて生物多様性や県内の希少な生物、特定外来生物に関する展示をしました。 |

平成30年度環境保全茨城県民会議総会にて、山根センター長が「生物多様性を考える」と題して、講演しました

|

茨城県開発公社4階大会議室において、平成30年度環境保全茨城県民総会が開催され、記念講演として山根センター長による「生物多様性を考える」と題して講演を行いました。 | |