目的から探す

ページ番号:4449

更新日:2025年8月15日

ここから本文です。

茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

土砂等による土地の埋立て等については、法律による規制が無く、「土砂」と称して廃棄物を不法投棄する事例が見受けられたことから、本県では、5,000平方メートル以上の埋立て等は県において、5,000平方メートル未満の埋立て等は市町村において条例を制定し、災害防止と生活環境の保全の2つの目的で規制しています。

令和3年7月に静岡県熱海市で大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していることから、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(以下、「盛土規制法」という)が、令和5年5月26日に施行されました。この盛土規制法では、災害防止の観点から、盛土の高さや法面の勾配等の安全面について規制されることになりました。

そこで、盛土規制法の運用開始(令和7年4月1日(水戸市除く))に合わせて、残土条例と盛土規制法の規制内容が一部重複する部分等を整理するとともに、不法・危険な盛土の発生を防止する新たな制度(登録ストックヤード制度)創設等を踏まえて改正した残土条例を施行します。

主な改正内容は、以下のとおりです。

・ 盛土規制法と重複する規制等の整理

・ 県の許可対象面積の引下げ(5,000㎡以上→3,000㎡超)

・ 登録ストックヤード制度創設を踏まえた所要の改正

・ 市町村の独自規制を可能とする規制の追加

詳しくは 改正経緯 をご覧ください。

なお、すでに令和7年3月31日までに県残土条例または市町村残土条例の許可を得て、土地の埋立て等の工事に着手していた場合は、改正前の県残土条例または市町村残土条例が引き続き適用されることになりますので、ご留意ください。

盛土規制法の詳細については、こちらをご覧ください。

|

令和5年6月1日から条例改正により、届出制及び書面の交付・携帯制度が導入されました。 3,000平方メートル以下であって、市町村条例に基づく埋立て等の許可が不要な埋立て等は、県への届出が必要となります。 また、県の許可、県への届出、市町村の許可に係る埋立て等を行う際には、書面の交付・携帯が必要になります。 |

制定の経緯

建設工事から排出される土砂、いわゆる「残土」については法令による規制が無く、また「残土」と称して廃棄物を不法に投棄する事例が見受けられるようになったことから、平成3年に県において条例準則を示し、市町村に対し制定を指導してきたところ、現在、すべての市町村が条例を制定しています。

しかしながら、大規模な残土処理計画への対応については、残土の発生場所が茨城県外の複数県にまたがる事案が多いことや土砂の崩落や流出などの安全対策が必要となるため、平成15年10月に県条例を制定し、平成16年4月1日より必要な規制を行うこととしました。

土地の埋立て等とは?

土地の埋立て等とは、土地の埋立て、盛土、堆積をいいます。

茨城県では、宅地造成や土砂等の一時仮置き(資材置き場等)を含めて、土砂等による土地の埋立て等には許可や届出が必要です(購入土で客土する場合も対象になります)。

砕石や再生砕石といった土砂等以外の資材のみを使用する場合や、袋詰めで販売されている土砂等(園芸用土等)のみを使用する場合には、県条例に基づく許可及び届出は不要です。

どのような手続きが必要なのか?

茨城県内で土砂等による土地の埋立て等(埋立て、盛土及び堆積)を行う場合、大きく次の2つの手続きが必要になります。

Step1埋立て等を行う前に、県又は市町村条例に基づく許可・届出をする。

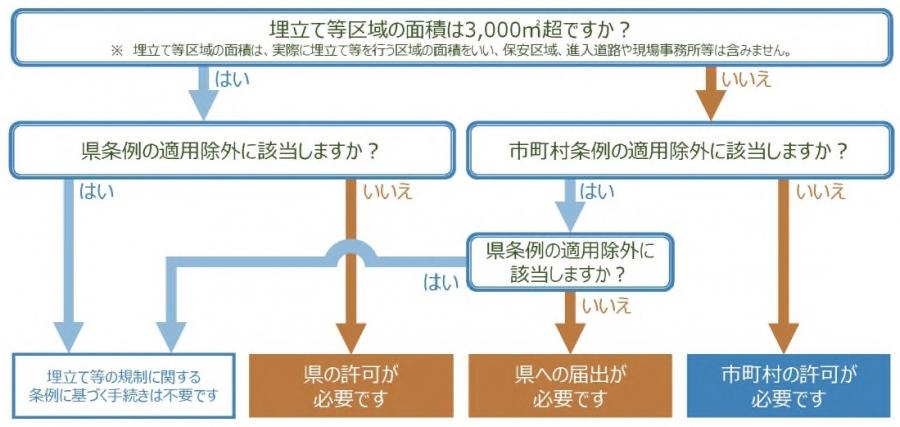

埋立て等区域の面積(保安区域、進入路や現場事務所等は除く、実際に埋立て等を行う区域の面積)が3,000平方メートル以上の場合は県条例の許可が、3,000平方メートル以下の場合は市町村条例の許可が必要です。

なお、県の許可を受けて土地の埋立て等を行う場合、次の基準を満たした土砂等のみ使用することができます。

- 第3種建設発生土相当以上(コーン指数400kN/平方メートル以上)の土砂等であること(規則第7条第2項)

- 水素イオン濃度指数(pH)4以上9未満(規則第7条第2項)

- 土壌環境基準に適合していること(規則第7条第3項)

- 廃棄物が不適正に混入していないこと(条例第2条第1号)

また、3,000平方メートル以下の埋立て等であって市町村の許可を受ける必要がないものについては、場内の切り盛りのみで済む場合や公共事業等の一部の例外を除き、県への届出が必要です。

Step2埋立て等を施工する際に、県条例に基づく書面の交付・携帯をする。

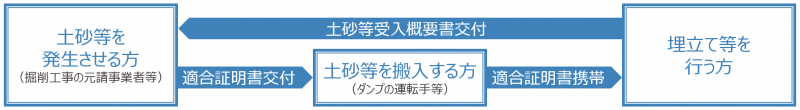

県若しくは市町村の許可又は県への届出に係る埋立て等を行う場合、

- 埋立て等を行う者(受け入れ側)

- 土砂等を発生させる者(掘削工事の元請事業者等)

- 土砂等を搬入する者(ダンプの運転手等)

の間で書面の交付が必要となります。

また、埋立て等区域へ土砂等を搬入する場合、土砂等を搬入する者は、土砂等を発生させる者が発行する書面(適合証明書)を携帯しなければなりません。

許可や届出と同様に、場内の切り盛りや公共工事等として行う埋立て等の場合は書面の交付・携帯も不要です。

条文・様式・手引き

条例等

- 茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(PDF:277KB)

- (新旧対照表)茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(PDF:234KB)

- 茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則(PDF:2,693KB)

- (新旧対照表)茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則(PDF:2,935KB)

- 茨城県土砂等による土地の埋立て等に関する事前協議要領(PDF:276KB)