目的から探す

ページ番号:19889

更新日:2025年7月18日

ここから本文です。

リアルタイム現地情報

つくば地域農業改良普及センターで取り組んでいる現地の活動をお知らせします。

水稲の各種講習会を行いました

7月3日~10日にかけて、つくば市で後期管理講習会(計3回)および特別栽培米・多収穫米の圃場巡回、取手市で六郷地区稲作研究会現地研修会が開催され、つくば普及センター職員が講師として、計56名の農業者に栽培指導を行いました。

5月上中旬に移植した「コシヒカリ」は幼穂形成期を迎えているため、普及センターからは出穂期の予測に基づく追肥方法や、カメムシの防除などについて情報提供を行いました。また、今年も猛暑が予想されることから、農業者はカメムシの発生状況や白未熟粒へ高い関心を示していました。

普及センターでは、関係機関と連携しながら、水田農業の維持・発展に向けて、引き続き支援を行っていきます。

令和 7年7月18日

つくば地域農業改良普及センター

JA茨城みなみ直販部会総会・研修会が開催されました

JA茨城みなみでは2か所で直売所(みらいっ娘、夢とりで)が運営されています。

令和7年7月2日には、JA茨城みなみ直販部会による総会が開催され、各直売所の売上金額優秀者が表彰されました。普及センターからも優秀賞として2名を表彰しました。

総会後には研修会が行われ、普及センターから農薬安全使用や広告表示の注意事項、熱中症対策について説明を行いました。

農薬安全使用については、農薬散布時の適正な装備・散布方法、ラベルの確認の仕方等、農薬事故を未然に防ぐための適正な農薬使用方法等を説明しました。

広告表示については、直売所で販売されている生鮮食品や加工食品のPOPや商品袋の表示事例をもとに、記載上の注意事項や改善例について説明しました。これらの表示には様々な法律やガイドラインが絡んでいることを説明し、優良誤認をまねく表現や虚偽誇大表示と言われる事例を紹介しました。

また、農林水産省の熱中症対策チェックシートおよび熱中症対応フローを基に熱中症の注意喚起を行いました。

普及センターでは、今後もJA茨城みなみと連携し、直売所の活動支援を実施していきます。

令和7年7月17日

つくば地域農業改良普及センター

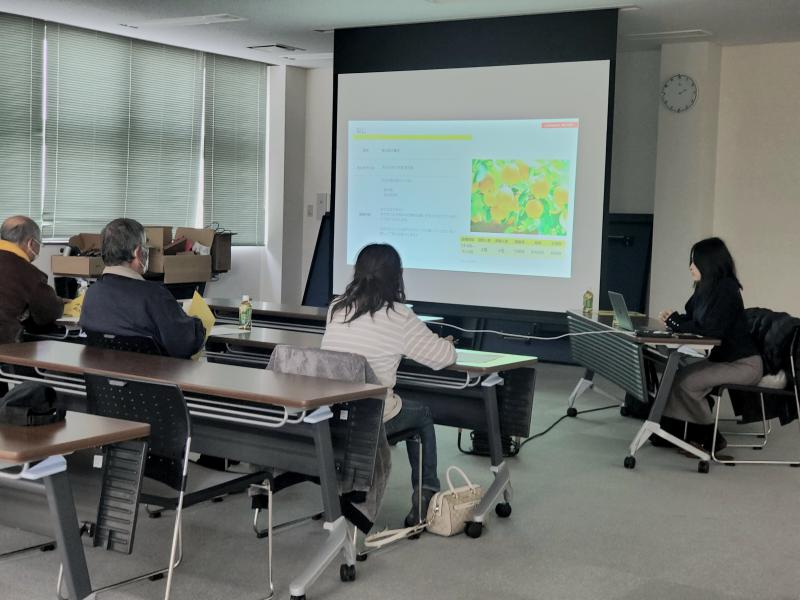

茨城県フリージア研究会が総会・研修会を開催しました

茨城県フリージア研究会は県内フリージア生産者により結成され、会員相互の親睦連携を図り、生産技術向上、経営発展、産地育成を目的に活動しています。

令和7年6月23日、つくば普及センターにおいて、総会および研修会が開催されました。

総会では今年度の活動計画が検討され、他品目の花き栽培ほ場見学会や花芽検鏡などを計画しました。

また、総会後に行われた研修会では、農業総合センターの専門技術指導員からフリージア栽培における高温障害とその対策技術について説明がありました。ハウスでのトマトやイチゴの高温対策事例をもとに、会員間でも対策について熱心な情報交換が行われました。

当研究会では、会員を募集しているほかにも、新たにフリージアを生産してみようという方も募集しています。詳しくは普及センターまでお問い合わせください。

令和7年7月7日

つくば地域農業改良普及センター

JAつくば市採種部会で水稲種子圃場審査の対策指導を行いました

つくば普及センターでは、JAつくば市と連携して、JAつくば市採種部会の種子審査を行っています。令和7年6月24日、JAつくば市が開催した圃場管理講習会で、令和7年産水稲の圃場審査合格に向け、普及センターから、昨年度の合格状況と不合格圃場の要因、今年度の栽培管理の注意点と対策について指導・情報提供を行いました。

特に、不合格の要因となりやすい、雑草や異株の抜き取り、近隣圃場のばか苗病発生の確認等について、徹底管理をするように注意喚起しました。さらに、参加した18名の生産者とは、熱中症対策をしっかり行う重要性を再確認しました。

普及センターでは、今後もJAつくば市と連携し、優良種子生産を支援していきます。

令和7年7月1日

つくば地域農業改良普及センター

六郷地区稲作研究会及び伊奈普通作部会 水稲現地研修会が開催されました

6月に、六郷地区稲作研究会及び伊奈普通作部会(JA茨城みなみ管内)において水稲の現地研修会が開催されました。

研修会では、参加した会員が各圃場の生育状況を調査し、今年の生育状況について検討しました。つくば普及センターからは今後の栽培管理や出穂期予測の方法と活用(病害虫対策等)について説明を行いました。また、メーカーからは、除草剤の使用について情報提供がありました。

参加者は水稲の生育状況を確認するとともに、雑草・病害虫対策や今後の管理についても確認し合うなど、積極的な意見交換が行われていました。

今後も普及センターでは、講習会などを通して、生育段階に応じた栽培管理を支援していきます。

令和7年6月30日

つくば地域農業改良普及センター

水稲中期管理講習を行いました

6月11日(水曜日)、JAつくば市主催の水稲中期管理講習会が市内3ヶ所で開催され、計32名の生産者が参加しました。

5月の連休前後に移植した水稲は、中干しの適期を迎えつつあることから、普及センターから、中干しの効果とタイミングについて指導を行いました。メーカーからは、乳白粒の発生を軽減できる土壌改良資材と、雑草を取りこぼした場合にお勧めの中後期除草剤について紹介がありました。

今年の夏も暑い予報となっているため、参加者からは高温耐性品種「にじのきらめき」について質問があり、関心の高さが伺えました。

普及センターでは、関係機関と連携しながら、水田農業の維持・発展に向けて、引き続き支援を行っていきます。

令和7年6月18日

つくば地域農業改良普及センター

つくばグリーン連絡協議会の「全体会」「ほ場検査」が実施されました

「つくばグリーン」は、葉が極めて短く管理が省力的な特長を持つとともに、葉の緑が濃く色鮮やかな芝で、実需者からも高く評価されています。つくばグリーン生産流通協議会は、「つくばグリーン」を生産・販売する農業者や造園業者等が組織する団体で、全体会やほ場検査を定期的に実施するなど、品質保持や生産管理技術の向上をはじめ、需要拡大の活動や流通の調整に取り組んでいます。

協議会では、5月29日(木曜日)に会員9名の参加の下、本年度第1回目の全体会とほ場検査を実施しました。全体会では、本年度総会の開催や種芝生産ほ場の運営等に関する協議、今後の出荷予定等の情報交換がなされ、生産出荷に関する前向きな姿勢が見られました。参加したつくば市及び県南農林事務所(振興・環境室、普及センター)からは、茨城たい肥ナビなどの堆肥活用や、コガネムシのフェロモントラップ調査に基づく適期防除など、品質保持に役立つ情報提供を行いました。

さらに、全体会終了後に、班分けして会員ほ場を巡回し、異品種や病害虫・雑草の発生等の検査が行われました。

普及センターでは、良質なつくばグリーンの生産に向けて、今後も協議会活動を支援していきます。

令和7年6月3日

つくば地域農業改良普及センター

JAつくば市筑波梨部会「梨新梢管理講習会」が開催されました

5月26日(月曜日)に開催されたJAつくば市梨部会の「新梢管理講習会」において、県南農林事務所 経営・普及部門の協力の下、果実の肥大状況を確認しつつ、新梢管理などを中心とした栽培指導及び情報提供を行いました。

JAつくば市の筑波梨部会は、構成員7名が幸水・豊水・恵水などを中心に高品質な生産・出荷をめざしている組織で、本年も部会員全員の参加の下に講習会が開催されました。

講習会では、部会員全員の7圃場を巡回して、着果や果実肥大、病害虫の発生状況などを確認し、今後の摘果や新梢管理、ケアすべき病害虫等について情報を共有しました。

参加した生産者からは、ジベレリン処理や病害虫防除などの生産管理をはじめ、樹形や改植時の病害対策など今後の樹体管理まで幅広い内容の質問や意見交換が積極的にあり、お互いのほ場を観察することで、新たな気づきを得る様子が見られました。

普及センターでは、今後も引き続き、生産技術向上を支援し、梨産地の振興と発展を進めていきます。

令和7年5月28日

つくば地域農業改良普及センター

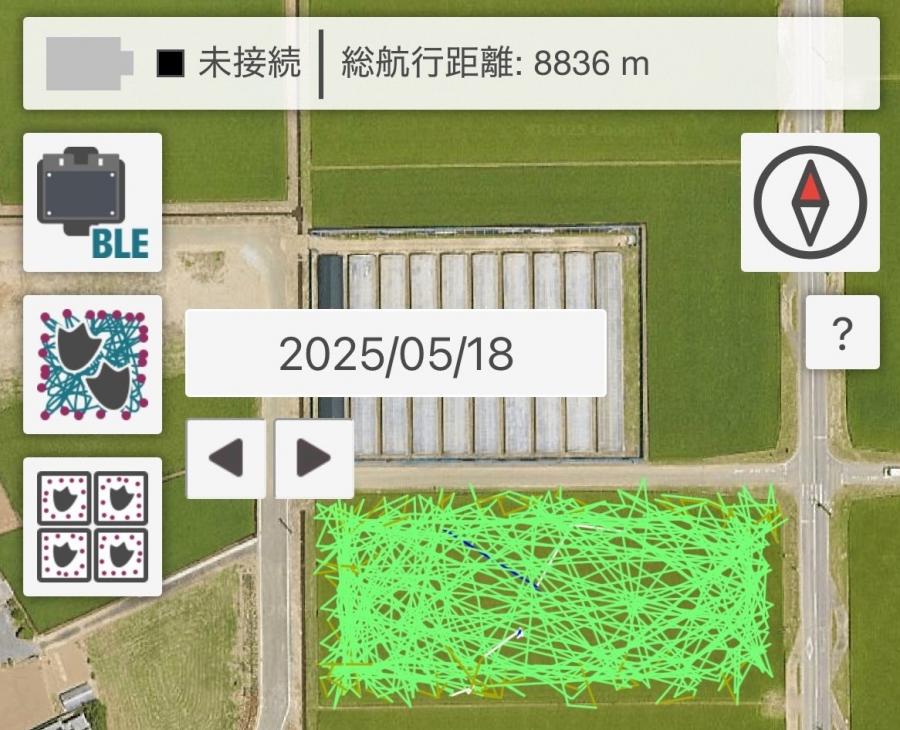

有機農業の実証圃場に自動抑草ロボットを設置しました

つくば普及センターでは、令和7年度から有機農業拠点創出・拡大加速化事業を活用し、水稲における有機農業の実証に取り組んでいます。その一環として、5月12日に自動抑草ロボット「アイガモロボ2」をつくば市北太田の水田に設置しました。

「アイガモロボ2」は、太陽光発電によりブラシ型パドルを回転させながら移動し、水を濁らせて雑草を抑制できる仕組みです。前モデルと比べて、水深が浅い場所でも座礁しにくく、半分ほどの価格で購入することができます。設置後は、「アイガモロボ2」の動いている様子を毎日観察でき、専用のアプリを用いて、圃場全体を万遍なく航行していることが作業軌跡から確認できました。

つくば普及センターでは、今後も雑草の発生量等を調査する予定であり、有機米の栽培技術に関する支援を継続して行っていきます。

令和7年5月27日

つくば地域農業改良普及センター

つくばみらい4Hクラブが「あさのいち」を開催しました

つくばみらい4Hクラブが令和7年4月5日(土曜日)に、つくばみらい市のみらい平どんぐり公園で「あさのいち」を開催しました。

つくばみらい4Hクラブは、つくばみらい市を中心とした若手農業者が組織する農業青年クラブです。地域農業の活性化や若手農業者の仲間づくりを目的として活動しており、市内各種イベントや直売会への出店、栽培技術向上のため研修などの活動を積極的に行っています。

「あさのいち」はつくばみらい4Hクラブが、地域住民につくばみらい市で生産された農作物の魅力を発信し、地域を活性化することを目的に始めたイベントです。クラブ員が生産した農作物を販売するほか、市内の企業や個人ショップ等が出店しています。年々出店数も増加し、イベントの規模も拡大しています。

普及センターでは、クラブ員が生産した農産物の販売支援を行いました。当日はトマトやミニトマト、ネギ、水菜、小松菜などの農作物を販売し、多くの方が訪れ大盛況でした。

普及センターは今後も「つくばみらい4Hクラブ」の活動を支援していきます。

令和7年5月7日

つくば地域農業改良普及センター

つくばみらい4Hクラブが先進地研修を行いました。

つくばみらい4Hクラブが令和7年3月31日に先進地研修を行いました。

つくばみらい4Hクラブは、つくばみらい市を中心とした若手農業者が組織する農業青年クラブです。地域農業の活性化や若手農業者の仲間づくりを目的として活動しており、市内各種イベントや直売会への出店、栽培技術向上のための研修などの活動を積極的に行っています。

今回は先進地研修としてクラブ員6名が、常陸大宮市で野菜を中心とした育苗業を営むベルグアース株式会社を訪れました。

はじめに、トマトやキュウリ、メロンなどの育苗ハウスを見学し、社員の方から育苗方法の工夫や、発芽率・発芽勢を高めるためのコツなどをうかがいました。

さらに、ワクチン接種苗(注1)やツイン苗(注2)、ヌードメイク苗(注3)など、生産者の需要に合わせた苗の開発について説明をいただきました。

クラブ員からは、高温対策の取組、バイオスティミュラント資材(注4)の活用、ワクチン接種苗の今後の展望など、活発な質疑応答が交わされ、クラブ員の知見を高める研修となりました。

普及センターは、今後もつくばみらい4Hクラブの活動を支援していきます。

(注1)ウイルスの弱毒株を予め接種することで感染・病害を防ぐことのできる苗。

(注2)摘芯し2本仕立てにしたトマトの苗。

(注3)断根接ぎ木した状態のコンパクトな苗。

(注4)植物とその周辺の環境がもつ本来の力を用いて非生物的ストレスを軽減し、安定した生育と収量の 確保を補助する農業用の資材。

令和7年4月10日

つくば地域農業改良普及センター

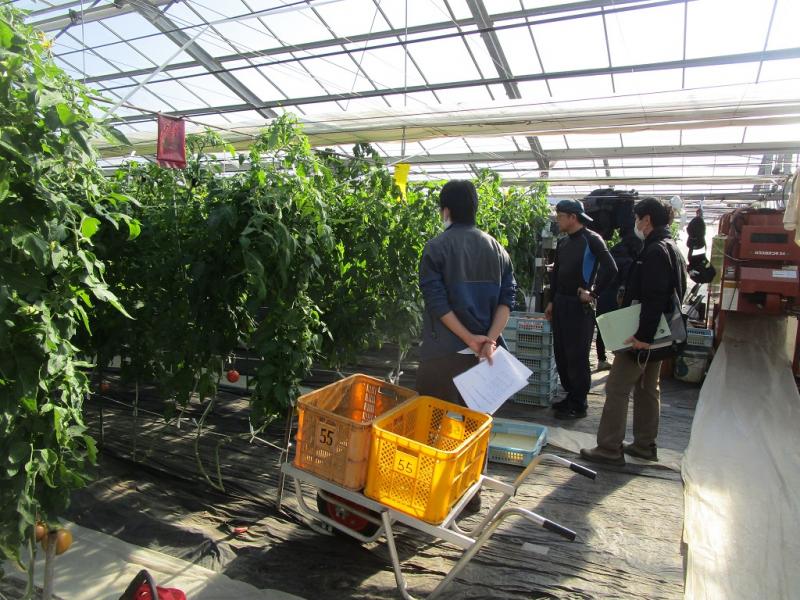

JA茨城みなみ施設園芸部会トマト現地巡回が開催されました。

令和7年3月4日、JA茨城みなみ施設園芸部会のトマト現地巡回を実施しました。

JA茨城みなみ施設園芸部会では、取手市、つくばみらい市のトマト及びミニトマトの生産者の資質向上を図るため、研修会等を開催しています。

当日は部会員4戸の圃場を巡回し、トマト・ミニトマトの生育状況を確認しました。

専門技術指導員より、今後の生理障害対策、病害虫防除等について説明がありました。

普及センターからは、糖含有珪藻土資材を利用した土壌還元消毒によるトマト青枯病発生低減効果の検証経過について説明しました。

農業者からは、病害虫対策や資材等について質問があり、活発な情報交換が行われました。

令和7年3月14日

つくば地域農業改良普及センター

JAつくば市芝部会栽培講習会が開催されました。

3月7日にJAつくば市芝部会栽培講習会が開催され、部会員43名が参加しました。

つくば普及センターから、昨年のアシナガコガネムシの発生状況と防除のポイントについて説明しました。今後の気温は平年並みかやや高い見込みで、防除適期が早まる可能性があるため、早めの防除準備を指導しました。生産者からは、防除回数や防除薬剤についてなどの質問があり、良質な芝生産に意欲的な姿勢がみられました。

今後もつくば普及センターでは、良質な芝生産に向けて、JAつくば市芝部の活動を支援していきます。

令和7年3月11日

つくば地域農業改良普及センター

女性稲作セミナー及び農村女性大学「先進事例研修」を開催しました

普及センターでは、農業経営に参画する女性農業者の育成を目的に定期的に講座を開催しています。2月28日には、女性稲作セミナー及び農村女性大学講座として、「先進事例研修」を開催し、女性農業者等8名が参加しました。

今回の研修では、つくば市の株式会社筑波農場と松田農園を訪問し、安定した生産販売を確保するための取り組みについてお話を伺いました。

株式会社筑波農場では、生産コスト削減のための工夫や6次産業化に取り組むまでの経緯、販売促進に向けた取り組み(情勢や客層に合わせたデザインの変更、ターゲットを絞り需要に合わせた訴求、SNS広告の活用等)等について詳しくお話を伺いました。

松田農園では、販路の開拓方法、販売促進に向けた取り組み(商品の魅力を伝えるPOPやロゴマークの作成、SNS・ネットの活用、他業種との連携等)、販売促進の効果等について詳しくお話を伺いました。

講義後は、加工場や包装室等の見学、研修生同士の交流、講師と研修生との情報交換が行われました。

参加者からは、「6次産業化について勉強になった」、「販売向上のための色々な工夫がされていてとても勉強になった」、「自社の販売方法などを見直そうと思った」、「今後の販売方法に役立たせたい」との声があがりました。

普及センターでは、引き続き女性農業者に向けた研修や講座を開催し、技術・経営力の向上を支援していきます。

令和7年3月7日

つくば地域農業改良普及センター

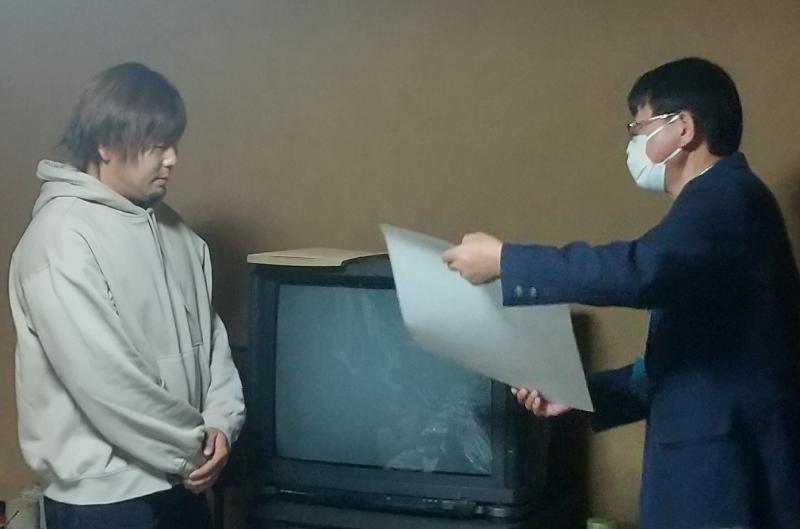

令和6年度茨城県農業青年プロジェクト実績発表会が開催されました

2月28日、茨城県庁にて茨城県農業青年プロジェクト実績発表会が開催されました。茨城県の各地域の若手生産者11名が、自ら考えて課題を解決するプロジェクト活動の取組について発表しました。

つくば地域の若手生産者は「ネギ栽培における多回数中耕による除草効率向上の実証」というテーマで取組の発表を行いました。多回数中耕とは、管理機の刃の取り付け枚数や方法、回転方向を変えることで、中耕・土寄せを慣行よりも多回数に分けて行う方法です。この多回数中耕を取り入れることで、雑草の生育を抑制し、除草剤の使用回数の削減や除草作業の省力化・低コスト化を図るというもので、ねらいどおりの効果を実証することができました。普及センターでは、試験設計の助言や生育状況調査、収量・品質調査など、活動の支援を行いました。

審査員からは、「管理機導入に関してデメリットはあったか」、「環境に配慮し、省力化を目指す良い取り組みだ」などといった取組内容への質問・意見、今後の農業経営への激励の言葉をいただきました。

この取組を通じて、今後は課題を解決するだけでなく、経営全体を俯瞰する視点を備えた農業者に成長し、また、将来は地域をけん引する役割を担っていくことが期待されます。

普及センターでは、儲かる農業や若手農業者の経営発展に向けて、引き続き支援を行っていきます。

令和7年3月7日

つくば地域農業改良普及センター

藤代ハウス研究会現地検討会が開催されました

令和7年2月13日に藤代ハウス研究会によるトマト現地検討会が開催されました。藤代ハウス研究会は取手市のトマト、ミニトマト生産者で構成され、高品質安定生産及び情報交換を目的に定期的に現地検討会を開催しています。

会員と各圃場の生育状況を確認するとともに、普及センターから黄化葉巻病防除対策や生理障害対策等について説明しました。

日中晴天が続いていることから、生育及び果実肥大は順調に経過しています。

今後も普及センターでは、地域で活躍するトマト生産者の活動を支援していきます。

令和7年2月28日

つくば地域農業改良普及センター

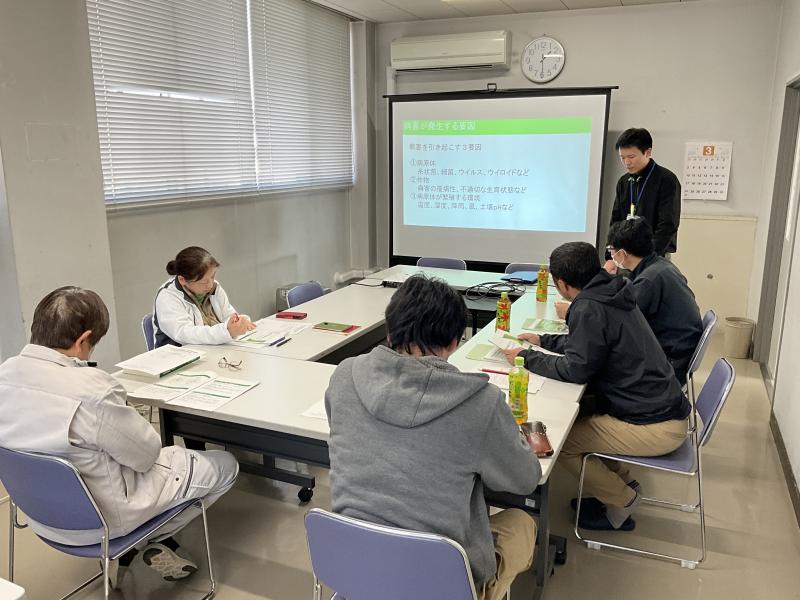

高温耐性に優れた水稲品種「にじのきらめき」の栽培講習会を開催しました

つくば普及センターでは、JAつくば市谷田部およびJAつくば市と連携し、「にじのきらめき」を栽培予定の部会や種子購入者を対象とした栽培講習会を開催し、2月13日、19日の2日間(全3回)で計47名の生産者が参加しました。

普及センターから、「にじのきらめき」の品種特性や栽培方法について説明したところ、参加者から、移植時期や施肥量について具体的な質問があり、「にじのきらめき」への関心の高さが伺えました。

つくば普及センター管内では、「にじのきらめき」のR7年産栽培面積が急増する見込みであり、引き続き栽培技術に関する支援を行っていきます。

令和7年2月26日

つくば地域農業改良普及センター

茨城県稲作共進会においてつくば普及センター管内の農業者が受賞されました

2月18日、ホテル・ザ・ウエストヒルズ・水戸にて、第68回茨城県稲作共進会表彰式が開催され、有限会社根本農場(つくば市)が最優秀賞(農林水産大臣賞)、有限会社関農産(つくば市)および東郷直樹氏(つくばみらい市)が奨励賞を受賞されました。

最優秀賞を受賞された有限会社根本農場では、営農管理システムと収量コンバインを活用し、ほ場毎の作業や収量を記録し分析する取組みや、高密度播種育苗やドローンの導入により、省力低コスト化を図っていることなどが高く評価されました。

普及センターでは、儲かる農業の実現に向け、経営改善意欲の高い経営体の支援を、引き続きを行っていきます。

令和7年2月26日

つくば地域農業改良普及センター

将来の地域農業及び地域計画に係る座談会を開催しました

つくば市では、農業者の高齢化及び減少により、農地が担い手に集積され、生産規模拡大が進んでいます。今後担い手が将来にわたって農地を効率的に利用していくためには、農地集約が欠かせません。

このため、普及センターでは、つくば市の中心的な水田地帯であり、地域の将来を担う中核的経営体の多い筑波地区・大穂地区を重点対象とし、座談会等の機会を設け、市農業政策課・農業委員会とともに農地集約を推進してきました。

これまで農地集約に向けた座談会を重ねてきた中で、農地集約の課題のひとつとして、地区内の地代の差があげられました。そこで、前回12月の座談会において、参考地代作成に向けたアンケート調査を実施した結果、参考地代作成に向けて担い手間で検討することについて賛成多数となったため、令和7年2月18日に、座談会を開催しました。

その結果、参考地代作成に向けた話し合いを行う「筑波・大穂地区水田経営会議」を立ち上げることとなりました。今後は参考地代作成に向けた検討を重ねていきます。

普及センターでは今後も関係機関と連携し、担い手間の継続的な話し合いを促し、将来の地域農業に欠かせない農地集約を支援していきます。

令和7年2月21日

つくば地域農業改良普及センター

令和7年産麦栽培講習会が開催されました

2月6日、JAつくば市主催の令和7年産麦栽培講習会が北部営農経済センターで開催され、計14名の生産者が参加しました。

普及センターから、麦踏みの効果や追肥時期、雑草対策について説明し、全農いばらきから、小麦に使用できる除草剤ついて情報提供がありました。参加者からは、圃場で発生している雑草の種類や令和6年産麦の品質について質問があり、自身の麦栽培を見直す良いきっかけとなりました。

普及センターでは、関係機関と連携し、高品質な麦生産に向けて、引き続き支援を行っていきます。

令和7年2月20日

つくば地域農業改良普及センター

JAつくば市ねぎプロジェクトの栽培講習会が開催されました

2月10日(月曜日)にJAつくば市主催のねぎプロジェクトの栽培講習会が開催され、秋冬ネギを中心とした栽培指導とネギ栽培に関するアンケート調査を行いました。

ねぎプロジェクトは、JAつくば市がネギ生産の経験の浅い生産者を対象に、生産・出荷の両面から支援している組織で、栽培講習会は出荷の中心となる秋冬ネギの基本的な栽培技術を習得するために毎年この時期に開催されています。今回の講習会にはネギ生産者22名が参加し、普及センターが基本的な栽培技術や栽培上の留意点を指導した上で、武蔵野種苗園から新品種に関する情報提供が行われました。

今シーズンは2年連続で夏期の高温干ばつで生産が安定しなかったこともあり、定植時期や病害虫の発生パターン等に関する質問があり、次作への生産者の意気込みが感じられました。

近年、ネギを取り巻く生産環境は資材費の高騰、夏期の高温対策などの厳しい状況にあります。そこで、今後の生産に関する意向や、ドローンによる薬剤防除、白マルチ利用の作型など、新たな生産方法の取組実態を把握するため、アンケート調査を実施しました。

アンケートは更に調査を進めた上で集計する予定ですが、今回の結果では、ドローンによる薬剤防除について「地上散布には及ばないものの効果に満足している」との意見が多いことや、白マルチの新たな作型への関心を約3割のプロジェクト会員が持っていることなどが把握できました。

今後も、普及センターでは、JAつくば市と連携し、ネギの新規栽培者の経営安定支援や産地の担い手確保を通して、ネギ産地の振興と発展を支えていきます。

令和7年2月18日

つくば地域農業改良普及センター

つくば地域就農支援協議会が第2回就農支援ワークショップを開催しました

1月31日に、つくば地域就農支援協議会が、就農支援ワークショップを開催しました。同協議会は、地域農業者(就農支援アドバイザー)・市町・JA・普及センターで構成され、就農相談から就農後の経営安定化まで、一貫した支援体制を整備し、各機関・団体が連携して、技術習得・農地確保・資金・販路確保など様々な支援にあたっています。今回のワークショップでは、就農希望者、新規就農者15名の参加があり、地域の指導農業者4名、管内市町村職員5名と当センター職員7名が対応にあたりました。

初めに、就農支援アドバイザーである市川智農業経営士と松田知世女性農業士から、就農経験を踏まえた就農時に押さえておくべきポイントや心構えについて講演が行われました。市川智農業経営士は、「計画をきちんと立てることが大切、また、その際のポイントは、常に収入が得られることと、ニーズを把握した品目選定」と話し、また、「新規参入の場合は、独立就農だけでなく、すでにある農業法人を引き継ぎ、経営者として活躍することも選択肢の一つ。」と語りました。一方、松田知世女性農業士は、自身が経験してきた多くの苦労について「子育てしながらの重労働は非常に厳しいものであった。また、気象災害や売り場での激しい競争、売れ残った野菜を値下げしなければならない状況では、悔しい思いをたくさんした」と話されました。しかし、そのような困難を乗り越えるため、「情報発信を続けるとともに、仲間や地域との連携を重ね、ここまでやってくることができた。」と振り返られました。次にグループワークでは、参加者の就農状況により3班に分かれ、「農業を始めるにあたり必要なこと」や「農業で成功するために」というテーマで、就農支援アドバイザーである市川智農業経営士、松田知世女性農業士、東郷直樹農業経営士、つくばブルーベリー協議会 鈴木太美雄名誉会長の4名から取り組むべき課題を中心に助言を受けました。参加者からは、栽培技術の習得や資金管理、設備の調達、農地確保の方法についての質問が多く、助言者は自らの経験を基に、的確な助言をしていました。最後に、日本政策金融公庫担当から、農業経営を開始する上で実現可能な目標設定のポイントについて、説明を受けました。

参加者からは「農家からのアドバイスは今後の就農を検討する上でとても役に立った。」「農業を始めるためのイメージが湧いた。」などの声が聞かれ、就農への道筋が見えてきた方も多い様子でした。今後も普及センターでは、同協議会の取り組みを通じ、新規就農希望者の就農から定着までを一体的に支援していきます。

令和7年2月17日

つくば地域農業改良普及センター

JAつくば市筑波梨部会がスキマバイトアプリ研修を行いました

令和7年1月27日に、JAつくば市筑波梨部会が、スキマバイトアプリ活用にむけた研修会を、同JA西部営農経済センターで開催し、普及センターでは研修会のサポートを行いました。

JAつくば市の筑波梨部会は構成員7名で、幸水や豊水を中心に高品質な梨の生産を目指している組織です。

今回同部会では、繁忙期における労力不足の解消を目的とし、株式会社タイミーから講師を招き、同アプリの活用方法について説明を受けました。主な内容は、これからタイミーで求人掲載をする際の記載方法のポイント及び、ワーカーの評価の確認方法、周辺地域のワーカー情報等です。参加者からは、想定されるトラブル及び、賃金の支払い方法、保険等について活発な質問があり、有意義な時間となりました。

また、研修会終了後には、既にタイミーを活用している生産者から講師に、掲載情報の編集を個別相談する様子も見られ、労力確保に向けた実践的な機会にもなりました。

普及センターでは引き続き、JAつくば市をはじめとした関係機関と連携し、梨の収量・品質向上、労力確保に向けた支援を通じ、梨産地の振興と持続的な発展を図っていきます。

令和7年2月5日

つくば地域農業改良普及センター

つくば地域有機農業支援研修会を初開催しました

1月15日、当センターとつくば市の共催により、つくば地域有機農業支援研修会を初開催しました。

つくば地域で有機農業を始めたい農業者や就農希望者を対象に定員20名を募集したところ、33名の参加がありました。

はじめに、農業技術課より「本県における有機農業推進方針および支援施策等」について情報提供があり、次に「つくば地域で有機農業を始める際の技術・販売の動向」と題して、いばらき有機農業技術研究会の松岡会長による講演が行われました。

グループワークでは、参加者の質問に助言者が回答する形式で意見交換を行いました。4班の助言者はそれぞれ松岡会長、つくばいしだファーム石田代表、株式会社ふしちゃん伏田代表取締役、株式会社ベルファーム鈴木農場長の4名です。

参加者からの質問は栽培技術や販路開拓に関するものが多く、助言者は自身の経験を交えて丁寧に回答していました。その一部を紹介します。

松岡会長;雑草対策は、太陽熱処理とカバークロップにより、作物を栽培しながら2~3年かけて雑草の密度を下げる。

石田代表;土壌診断の結果を見て畑の状態を把握した上で土づくりを行う。自身は土づくりに4~5年かかった。

伏田代表取締役;販路開拓は、失敗は当たり前。商談会に出続け、1件でも商談が成立すればいい。とにかく動くことが大事。

鈴木農場長;気候変動により春は早まり、梅雨は雨が少なく、夏は高温と、病害虫の発生状況に影響しており、栽培管理での対応が求められる。

当センターでは、次回開催に向けて企画立案を進めるとともに、引き続き有機農業の取組みを支援していきます。

令和7年1月24日

つくば地域農業改良普及センター

取手市稲作・園芸研究会第39回共進会表彰式が開催されました

12月18日、取手市稲作・園芸研究会第39回共進会表彰式が開催されました。

取手市稲作・園芸研究会(昭和54年発足)では、昭和61年から共進会(米づくりコンクール)を実施し、この中で米の坪刈り調査や食味・品質分析に取り組むことで、会員の生産技術や意欲の向上に努めてきました。

本年度は取手市稲作・園芸研究会の12名が共進会に参加し、上位4名が表彰されました。1位の取手市長賞は青年農業士の下山和樹氏、2位のつくば地域農業改良普及センター長賞は下田文彌氏、3位の取手市農業委員会長賞は永野正氏、4位の茨城みなみ農業協同組合理事長賞は天津一夫氏が受賞しました。

表彰式の後、普及センターからは共進会の講評や今年の気象及びコシヒカリの収量・品質等の調査結果についての情報提供を行いました。その後、参加者同士で活発な情報交換が行われ、特に高温や斑点米カメムシ類による1等米比率の低下、高温耐性品種についての関心が高く、普及センターからイネカメムシの発生状況と防除方法、高温耐性品種としての「にじのきらめき」の特徴を紹介しました。

普及センターでは、儲かる農業の実現や次世代稲作経営体の育成に向けて、引き続き支援を行っていきます。

令和6年12月25日

つくば地域農業改良普及センター

女性稲作セミナー及び農村女性大学「雑草対策講座」を開催しました

普及センターでは、農業経営に参画する女性農業者を対象とした講座を定期的に開催しています。12月16日には、女性稲作セミナー及び農村女性大学講座として、「雑草対策講座」を開催し、管内の女性農業者3名が参加しました。

今回の講座では、公益財団法人日本植物調節剤研究協会研究所において、研究員の方から研究所の事業内容をご紹介いただき、水稲作・麦作の難防除雑草の特徴と対策について学びました。講義の後は、研究所内や試験圃場を見学し、試験の内容や方法についてお話を聞くことができました。

参加者からは、自身の圃場の雑草防除や、除草剤の使用について、研究員や参加者と積極的な情報交換が行われ、主体的に取り組む意欲が感じられました。

普及センターでは、引き続き女性農業者の技術・経営力の向上を支援していきます。

令和6年12月25日

つくば地域農業改良普及センター

将来の地域農業及び地域計画に係る座談会が開かれました

つくば市では、農業者の高齢化及び減少により、農地が担い手に集積され、生産規模拡大が進んでいます。今後担い手が将来にわたって農地を効率的に利用していくためには、農地集約が欠かせません。

このため、普及センターでは、つくば市の水田地帯であり、地域の将来を担う中核的経営体の多い筑波地区【第22区・第23区】・大穂地区【第1区】を重点対象とし、座談会等の機会を設け、市農業政策課・農業委員会とともに農地集約を推進してきました。令和6年12月10日に3回目の座談会を開催し、担い手12名が参加しました。

座談会では、参加した担い手が耕作希望エリアを地図に書き込むなどして、将来的な耕作希望エリアを共有しました。また、集約に向けた課題の一つである地代差の解消について、アンケート調査を行うことで担い手の意向を確認しました。

普及センターでは今後も関係機関と連携しながら、今回の座談会で得られた結果をもとに担い手間の継続的な話し合いを促し、将来の地域農業に欠かせない農地集約を支援していきます。

令和6年12月16日

つくば地域農業改良普及センター

JAつくば市女性部 手作りこんにゃく体験会を支援しました

令和6年11月25日に実施されたJAつくば市女性部桜支部の手作りこんにゃく体験会を支援しました。

ほとんどのこんにゃくは、一般的にこんにゃく芋を加工した精粉から作られていますが、今回は、生のこんにゃく芋を使って一から加工する製法に挑戦しました。

こんにゃく作りの工程は、初めにこんにゃく芋の皮をむき、水と一緒にミキサーにかけた後、吸水させ、炭酸ナトリウムで固めます。その後、成形して1時間程度茹で、一晩冷水につけて完成という流れです。

今回初めてこんにゃく作りをする方が多く、説明を聞きながら熱心に取り組んでいる様子が伺えました。

普及センターでは、今後も管内生産者や関係機関と連携し、女性農業者への支援を行っていきます。

令和6年12月4日

つくば地域農業改良普及センター

JAつくば市筑波梨部会が視察研修を行いました

令和6年11月27日に、JAつくば市筑波梨部会が視察研修を行い、普及センターでは視察のサポートを行いました。

JAつくば市の筑波梨部会は構成員7名で、幸水や豊水を中心に高品質な梨の生産を目指している組織です。

今回は、つくば市における梨生産振興を目的として、農業総合センター園芸研究所において、梨新品種「ひたちP3号」の品種特性及び栽培管理のポイントについて、担当者から説明を受けるとともに、試験圃場において「ひたちP3号」の視察を行いました。参加者からは、「ひたちP3号」に関し、特に病害抵抗性を含む病害虫対策や、樹勢管理にかかる既存の品種との違いについて、積極的な質問がありました。

普及センターでは引き続き、JAつくば市と連携し、梨の収量・品質向上や、労力確保に向けた支援を通じて、梨産地の振興と持続的な発展をサポートしてまいります。

令和6年12月2日

つくば地域農業改良普及センター

令和6年度 県南地域農業学園第6回「農業資材展示会視察研修講座」を開催しました

県南農林事務所の3普及センター(土浦、稲敷、つくば)では、県南地域農業学園を通じて新規就農者を対象に、基礎的な栽培技術及び農業経営に関する講座を開催しています。令和6年11月14日に、今年度第6回となる「農業資材展示会視察研修講座」を開催しました。

講座では、トキタ種苗株式会社の大利根研究農場オープンデーに参加し、ネギやブロッコリー、カボチャ、イタリア野菜などの露地野菜、ミニトマトやキュウリなどの施設野菜のほ場を見学し、担当研究員から品種特性や栽培概要などの説明を受けました。

また、同時開催の農業資材メーカーによる土壌改良材や肥料、農業機械の展示見学では、受講生は高温対策及び新規品目導入に向けた品種情報など自身の課題に合わせた情報収集を各自行い、「課題解決に活かせる有益な知識を得られた。」と話していました。

バスでの移動中は、受講生自身の経営課題や今回の視察で得られたことについて発表し合いました。自身の経営の課題を整理し、課題解決に向け考える良い機会となりました。

今年度の講座は残り3講座となっており、農業機械のメンテナンスに関する講座やプロジェクト実績発表会、病害虫対策に関する講座などを開催する予定です。興味のある方は、当普及センターまでお問い合わせください。

令和6年11月27日

つくば地域農業改良普及センター

つくばみらい4Hクラブが先進地研修を行いました

つくばみらい4Hクラブが令和6年11月7日に先進地研修を行いました。

つくばみらい4Hクラブは、つくばみらい市を中心とした若手農業者が組織する農業青年クラブです。地域農業の活性化や若手農業者の仲間づくりを目的として活動しており、市内各種イベントや直売会への出店、栽培技術向上のための研修の実施など、積極的に活動を行っています。

はじめに、タマネギの育苗及び定植について学ぶため、群馬県渋川市の現地を訪れました。ほ場見学では、移植機や掘り取り機、ピッカーなどの農業機械について実演と解説がありました。また、育苗ほ場の施肥設計、播種直後の降雨、乾燥対策などの注意点、導入すべき農業機械について説明がありました。

次に、前橋市のヒザワ種苗株式会社の秋期農場見学会に参加し、ネギやブロッコリー、キャベツを中心とした露地野菜の品種特性、土壌改良材・バイオスティミラント資材などの農業資材について学びました。

さらに、近年の夏季の高温や出荷規格に対応した品種について学ぶとともに、資材高騰に対応した資材等について、各クラブ員が求める情報を得ることができました。

今回の研修を通じて、クラブ員からは「タマネギの育苗期の栽培について学ぶことができ、参考になった。今後は定植後の栽培について詳しく学びたい」といった意見があがり、クラブ員のタマネギ栽培導入に向け有意義な研修となりました。

普及センターは、今後もつくばみらい4Hクラブの活動を支援していきます。

令和6年11月19日

つくば地域農業改良普及センター

JAつくば市ねぎプロジェクト「目揃会」が開催されました

11月13日(水曜日)に開催されたJAつくば市ねぎプロジェクトの目揃会において、当センターより病害虫・雑草防除などを中心とした秋冬ネギの栽培技術に係る情報提供を行いました。

ねぎプロジェクトは、新たにネギを導入した生産者を対象に、JAつくば市が生産と出荷の両面から支援している組織です。

目揃会には生産者10名が参加し、県西VFステーションの担当者から、販売情勢や出荷規格などの説明も行われました。

今年は、夏季の猛暑により病害虫の発生や生育の遅れなど、多くの生産者が栽培に苦労しており、商品性を高めるための調整方法や出荷規格、今後の管理などについて多くの質問がありました。

普及センターでは、JAつくば市と連携し、ネギの新規生産者等の経営安定のための支援や産地の担い手確保を通じて、引き続き、ネギ産地の振興と発展をバックアップしていきます。

令和6年11月15日

つくばグリーン生産流通協議会全体会が開催されました

「つくばグリーン」は、長年の実績を基に優良系統の芝から生まれた品種で、葉の長さが極めて短いことから、管理が省力的であり、鮮やかな濃い緑色が特徴です。つくばグリーン生産流通協議会では、年に3回全体会を開催し、協議会の運営方針を決めるとともに、ほ場を巡回検査し、他品種の混じりがなく、雑草や病害虫のない、つくばグリーンの販売に努めています。

令和6年11月7日に、今年度3回目の「つくばグリーン生産流通協議会全体会」が開かれ、芝出荷時における注意事項の共有や、営農管理システム「アグリノート」のほ場巡回検査への導入について検討しました。また、協議会員が班ごとに分かれ、つくばグリーン生産ほ場を巡回検査し、順調に生育していることを確認しました。

今後もつくば普及センターでは、良質な芝生産に向けて、つくばグリーン生産流通協議会の活動を支援していきます。

令和6年11月15日

つくば地域農業改良普及センター

大豆栽培における帰化アサガオ対策現地検討会を開催しました

11月6日(水曜日)、つくば普及センター主催で大豆栽培における帰化アサガオ対策現地検討会を開催し、農業者や関係機関など24名が参加しました。

帰化アサガオは難防除雑草に位置付けられ、つくば市内の大豆栽培でも問題となっているため、普及センターでは大豆生産者の協力のもと、複数の除草剤を組み合わせた新たな除草体系を実証しました。

その結果、試験圃場では帰化アサガオの発生がほとんど認められず、極めて高い除草効果を得られたため、メーカーから除草剤の使用方法や注意事項を説明いただくとともに、参加者の方々にその様子を確認していただきました。参加者からは多くの質問があり、非常に関心の高い内容であったことが明らかになりました。

普及センターでは、引き続き「儲かる農業」の実現に向けて、水田における麦・大豆や高収益作物栽培を支援していきます。

令和6年11月11日

つくば地域農業改良普及センター

令和6年産新米試食会を行いました

10月10日(木曜日)、JAつくば市主催の令和6年産新米試食会が、JAつくば市本店で開催されました。つくば市役所や給食センターなど関係機関が出席し、普及センターは炊飯作業の支援等を行いました。

試食会に提供された新米は、有機栽培米や特別栽培米、猛暑においても白濁しにくい高温耐性品種の米等で、令和6年産米の品質・食味等について関係機関で情報交換を行う良い機会となりました。

普及センターでは、引き続き関係機関と連携しながら、有機栽培米等の消費者に求められる米の生産を支援していきます。

令和6年10月11日

つくば地域農業改良普及センター

女性農業士会つくば支部が現地研修を行いました

令和6年9月9日に、女性農業士会つくば支部が現地研修を行いました。

女性農業士会つくば支部は、女性農業士6名、サポーター(OB)7名の計13名から成り、自らの資質向上を図り農業経営の改善に活かすため、研修会や情報交換会などを実施しています。

今回は、つくば市でワインの製造・販売を行っている「つくばワイナリー」において、ワイン用ブドウの栽培圃場やワイン醸造施設、店舗を見学しました。つくばワイナリーの担当者からワイン用ブドウの品種や特徴、栽培方法、ワインの醸造方法、各商品の特徴等について説明を受け、参加者は興味深く聞いていました。また、参加者からはブドウの栽培に関し、特に雑草管理や病害虫対策、労働力等について積極的な質問がありました。

今回の現地研修を通じて、自身の栽培品目や経営スタイルとは異なる経営体と触れ合い、参加者の見聞を広げられる良い機会となりました。

今後も普及センターでは、地域で活躍する女性農業士会つくば支部の活動を支援していきます。

令和6年9月25日

つくば地域農業改良普及センター

「JA水郷つくば竜ケ崎花卉組合設立総会」が開催されました

8月26日(月曜日)に、JA水郷つくば竜ケ崎花卉組合の設立総会が開催され、生産者、JA水郷つくば竜ケ崎花卉組合長、JA水郷つくば代表理事組合長、利根町長、つくば地域農業改良普及センター長、全農茨城県本部や市場関係の代表者等が出席しました。

旧竜ケ崎花卉組合は、これまで任意組合としてフリージアを中心にラークスパーなどの切り花を市場出荷してきましたが、JA水郷つくばに加わり、新たなスタートを切りました。

普及センターでは、引き続き、花きの収量・品質向上を支援していきます。

令和6年9月6日

つくば地域農業改良普及センター

つくば市において「地域計画の策定に係る地域協議」が行われました

現在、全国の市町村において、地域ごとの協議を踏まえて、将来の農地利用の姿を明確にする「地域計画の策定及び目標地図の作成」が進められています。これに伴い、普及センターでは、つくば市役所と連携し、地区ごとに4日間に分けて「地域計画の策定に係る地域協議」を開催しました。全地区合計で127名の担い手が参加し、各地区の将来の地域農業について話合いが行われました。

前半は、地域農業の現状や課題、将来の地域農業の在り方などについて意見交換が行われました。後半は、70才以上の方が耕作する農地が色づけされた地図をもとに、10年後に耕作できなくなる可能性がある農地の今後の方向性について話合われました。

積極的な意見交換が行われ、10年後に耕作できなくなる可能性がある農地を視覚的に確認したことで、将来の農地利用について担い手の意識も高まり、参加した担い手からは「農地集約の必要性を再認識することができた」といった声がきかれました。

普及センターでは引き続き、関係機関と連携しながら、地域計画の策定及び目標地図の作成、担い手同士の連携による農地集約に向けた支援を行っていきます。

令和6年9月6日

つくば地域農業改良普及センター

農作業事故に注意して適期刈り取りを実施しましょう

管内では、8月下旬から稲刈りが始まっています。

近年、高温により水稲の成熟期が早まる傾向にあり、5月上旬植えの場合、早生品種では8月20日頃から、コシヒカリなどの中生品種では8月末から、収穫適期です。天候を考慮しつつ、計画的に刈り取りを行いましょう。

また、コンバイン等の機械作業を行う際には、1点検の際は必ずエンジンを停止させる、2給油の際はクラッチを切る、3草むら、狭い道、坂道では、コンバインから降りて道の状態を必ず確認する、4作業時、周囲を確認する、5後退時、後方を十分確認する、6作業者以外の人を乗せて運転しない、7ヘルメットを着用する、8シートベルトを装着するなど、安全対策について再度確認のうえ、十分に注意して作業を行うようにしましょう。

令和6年9月6日

つくば地域農業改良普及センター

令和6年度 県南地域農業学園第3回「ネギ講座」を開催しました

県南農林事務所の3普及センター(土浦、稲敷、つくば)では、県南地域農業学園を通じて新規就農者を対象に、基礎的な栽培技術や経営改善の方法等に関する講座を開催しています。令和6年8月2日に、今年度第3回となる「ネギ講座」を開催したところ、すでにネギを栽培している方やこれから就農を考えている方5名が参加しました。

講座では、JAつくば市茎崎ネギ部会の副部会長を務めている竹前氏から、ネギの品種の選定方法や夏の高温時における栽培の注意点、就農時の段階的な設備投資のポイント、資材高騰にともなう代替肥料の活用などについて講話いただいた後、ネギを栽培しているほ場を見学しました。受講生は、除草のタイミングや除草剤の組み合わせに関する質問や、高温時の土寄せの方法とそのタイミングに関する質問を積極的にしており、栽培に活かせる有益な知識を得られたようでした。

第4回以降は、農業経営に関する講座や販売促進、農業資材、農業機械のメンテナンス、病害虫対策に関する講座などを開催する予定です。興味のある方は、当普及センターまでお問い合わせください。

令和6年8月27日

つくば地域農業改良普及センター

つくば地域就農支援協議会が就農支援ワークショップを開催しました

7月19日に、つくば地域就農支援協議会が、新規就農希望者を対象に就農支援ワークショップを開催しました。

つくば地域就農支援協議会は、地域農業者・市町・JA・普及センターで構成され、就農相談から就農後の経営安定化まで、一貫した支援体制を整備し、各機関・団体が連携して、技術習得・農地確保・資金・販路確保など様々な支援にあたっています。本ワークショップは、現場を知る地域農業者の話を聞くことで、農業の現実や実際のスタートアップ方法について理解を深め、無理のない就農に繋げていただくことを目的に、地域農業者の発案で令和5年度から実施しています。

今回は、7名の新規就農・新規就農希望者の参加があり、下山和樹青年農業士から、「生業として農業を営む」と題し、御自身の就農経験を踏まえた就農時に押さえておくべきポイントや心構えについての講演があり、参加者は熱心に聞き入っていました。

また、講演後は、就農状況の段階別に2班に分かれ、「農業を始めるにあたり必要なこと」や「農業で成功するために」のテーマで、先輩農業者と新規就農者を中心に活発な議論を交わしました。

参加者からは「リアルな声が聞けた。」「インターネットにはない現場の声が聞けて、参考になった。」など好評の声が聞かれました。

今後も普及センターでは、同協議会の取り組みを通じ、新規就農希望者の就農から定着までを一体的に支援していきます。

令和6年8月9日

つくば地域農業改良普及センター

つくばみらい4Hクラブが総会を開催しました

令和6年7月5日に、つくばみらい4Hクラブが総会を開催し、クラブ員12名が出席しました。

つくばみらい4Hクラブは、つくばみらい市を中心とした若手農業者が組織する農業青年クラブです。地域農業の活性化や若手農業者の仲間づくりを目的として活動しており、市内各種イベントや直売会への出店、栽培技術向上のための研修の実施など、積極的に活動を行っています。

クラブでは、新規クラブ員の加入により、クラブ内での活動や交流を活発化していきたいと考えており、今年度の総会では、規約の改正を行い、兼業農家や総会前の入会希望者等が準会員(会費免除)として入会できるよう門戸を広げた規約としました。今後一層、若手農業者の交流が深まることが期待されます。

普及センターも市役所やJAと連携して会の活動が活発になるよう支援を続けていきます。

つくばみらい4Hクラブでは、市内だけでなく、つくば管内市町(取手市、つくば市、守谷市、利根町)の若手農業者の入会をお待ちしています!

詳細は普及センターへお問い合わせください。

令和6年7月23日

つくば地域農業改良普及センター

県南地域農業学園「土づくり講座」を開催しました

県南農林事務所の3普及センター(土浦、稲敷、つくば)では、新規就農者を対象に、基礎的な栽培技術や経営改善の方法等に関する講座「県南地域農業学園」を開催しています。令和6年6月28日に、今年度第1回となる「土づくり講座」を開催し、作物に適した土壌とその改善方法について学んでいただきました。

講座では、まずはつくば普及センターから土壌の物理性、生物性、化学性の3要素と各要素の改善方法について講義を行いました。その後、農業経営士の石田氏のほ場で、土づくりの考え方、たい肥や緑肥の活用法、土壌診断の見方についての説明をいただいた後、ベビーリーフのほ場見学をしました。受講生からは、有機質肥料の活用方法や土壌病害の対策等に関する質問が積極的にあがり、栽培に活かせる有益な知識を得られたようでした。

今年度は、新たに農業を始めた農業者向けに、栽培技術に関する講座や販売促進、農業機械のメンテナンスに関する講座などを開催する予定です。興味のある方は、当普及センターまでお問い合わせください。

令和6年7月22日

つくば地域農業改良普及センター

つくば市西部地区特別栽培米ほ場巡回を実施しました

7月5日につくば市西部地区特別栽培米ほ場の巡回を行いました。

特別栽培米とは、地域の慣行レベルに比べて、節減対象農薬の使用回数が50%以下かつ化学肥料の窒素成分量が50%以下で栽培された米です。

西部地区特別栽培米研究会の会員5名のほ場を巡回し、生育調査を実施しました。普及センターが実際に幼穂長を測って出穂期を予測し、カメムシ防除のタイミングを確認するとともに、草丈・葉色の値から追肥の要否を指導しました。

生産者からは高温対策についてなどの質問があり、高品質な米づくりに意欲的な姿勢がみられました。

今後も普及センターでは、特別栽培米など環境に優しい米づくりを支援していきます。

令和6年7月9日

つくば地域農業改良普及センター

水稲後期管理講習を行いました

7月3日に、JAつくば市主催の水稲後期管理講習会がつくば市内3ヶ所で開催され、計21名の生産者が参加しました。

5月上旬に移植した「コシヒカリ」が、幼穂形成期を迎えつつあることから、普及センターは、追肥の判断方法等について指導を行いました。メーカーからは、白未熟粒の発生を軽減できる資材や、出穂後に問題となるカメムシに効果的な殺虫剤の紹介がありました。

質疑応答では、近年県内で作付けが増えている「にじのきらめき」について質問があり、最新の営農に関する話題について、参加者が学び直すきっかけとなりました。

普及センターでは、関係機関と連携しながら、水田農業の維持・発展に向けて、引き続き支援を行っていきます。

令和6年7月8日

つくば地域農業改良普及センター

JA茨城みなみ施設園芸部会 トマト栽培管理勉強会を支援しました

6月5日に、JA茨城みなみ施設園芸部会によるトマト栽培管理勉強会が開催されました。

種苗メーカー担当者からは、令和5年の作柄をふりかえって、令和6年夏季の高温に備え、品種の特性にあわせた栽培管理について説明がありました。

普及センターからは、黄化葉巻病対策、高温対策栽培管理・対策事例、熱中症対策について説明を行いました。品種別の栽培管理の注意点、今作に発生した生理障害対策などの情報交換や質問が活発に行われました。

今後も普及センターでは、地域で活躍するトマト生産者の活動を支援していきます。

令和6年6月17日

つくば地域農業改良普及センター

水稲中期管理講習を行いました

6月5日(水曜日)、JAつくば市主催の水稲中期管理講習会が市内3ヶ所で開催され、計21名の生産者が参加しました。

5月の大型連休前後に移植した水稲は、中干しの適期を迎えつつあることから、普及センターから、中干しの効果とタイミングについて指導を行いました。メーカーからは、乳白粒の発生を軽減できる土壌改良資材と、雑草を取りこぼした場合にお勧めの中後期除草剤について紹介がありました。

参加者からは、中干し期間の延長によるJ-クレジットなどについて質問があり、最新の営農に関する話題についても学び直すきっかけとなりました。

普及センターでは、関係機関と連携しながら、水田農業の維持・発展に向けて、引き続き支援を行っていきます。

令和6年6月17日

つくば地域農業改良普及センター

「筑波梨部会 新梢管理講習会」が開催されました

6月4日(火曜日)に開催された筑波梨部会の新梢管理講習会において、果実の肥大状況の確認や今後の栽培管理指導などを行いました。

JAつくば市の筑波梨部会は構成員7名で、幸水や豊水を中心に高品質の梨生産をめざしている組織です。講習会では、生産者7名の梨圃場を順番にまわり、着果量の確認、果実径の測定による肥大確認、病害虫の発生状況の確認を行いながら、今後の摘果管理について指導を行うとともに、発生の可能性がある病害虫等について注意喚起を行いました。

講習会では、次年度に向けた剪定方法や若木の育成まで含めた今後の管理について、積極的な質問があがりました。さらに、生産者がお互いの梨の生育状況を把握することで、新たな気づきを得て学ぶ様子が見られました。

普及センターでは、JAつくば市と連携し、梨の収量・品質向上のための支援や、労力確保にむけた支援を通じて、引き続き、梨産地の振興と発展をバックアップしていきます。

令和6年6月11日

つくば地域農業改良普及センター

JAつくば市ねぎプロジェクト「定植講習会」が開催されました

4月22日(月曜日)に開催されたJAつくば市ねぎプロジェクトの定植講習会において、育苗・定植などを中心とした秋冬ねぎの栽培指導及び情報提供を行いました。

ねぎプロジェクトは、新たにネギを導入した栽培経験の浅い生産者など(約40名)を対象に、JAつくば市が生産と出荷の両面から支援している組織です。

講習会は、生産者9名に加え、主な出荷先である県西VFステーションの関係者等を含む16名の参加の下に開催され、チェーンポットで育苗した苗の定植実演や、定植から土寄せまでを中心とした今後の栽培管理等の説明が行われました。

昨年は夏期の高温により多くの生産者が雑草や病害虫の防除に苦労しました。本年も昨年同様に夏期の高温が予想されているため、雑草・病害虫の防除対策や、定植時の土寄せのコツなど、本年の生産性向上のための具体的な質問がありました。

講習会終了後も多数の相談や質問が寄せられ、栽培管理への関心の高まりと、本年作への生産者の意気込みが感じられました。

普及センターでは、JAつくば市と連携し、ネギの新規生産者等の経営安定のための支援や産地の担い手確保を通じて、引き続き、ねぎ産地の振興と発展をバックアップしていきます。

令和6年5月13日

つくば地域農業改良普及センター

つくばみらい4Hクラブが先進地研修を行いました

令和6年4月12日に、つくばみらい4Hクラブが先進地研修を行いました。

つくばみらい4Hクラブは、つくばみらい市を中心とした若手農業者が組織する農業青年クラブです。地域農業の活性化や若手農業者の仲間づくりを目的として活動しており、市内各種イベントや直売会への出店、栽培技術向上のための研修の実施など、積極的に活動を行っています。

今回は、国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構の野菜花き研究部門にて、担当者から生育予測アプリや露地野菜の生育診断技術等の研究成果についての説明を受けた後、研究ほ場を見学しました。

また、生育アプリや生育診断技術の現場での活用方法や露地野菜の栽培およびほ場管理技術についての質問など、積極的な情報交換が行われました。

今回の研修を通じて、4Hクラブ員からは「農業における最新の技術や研究を学ぶことができ、自身の経営に活かせそうだ」といった意見があがり、有意義な研修となりました。

普及センターは、今後もつくばみらい4Hクラブの活動を支援していきます。

令和6年5月1日

つくば地域農業改良普及センター

県南地域農業学園「病害虫防除講座」及び閉講式を開催しました

県南地域の3普及センターは、新規就農者を対象に、基礎的な栽培技術や経営改善の方法等に関する講座「県南地域農業学園」を開催しています。今回は、効果の高い病害虫防除の方法を学ぶことを目的に、令和6年3月11日、つくば地域農業改良普及センターにおいて「病害虫防除講座」を開催し、併せて閉講式も行いました。

講座では、普及センターから病害虫防除の基本となる考え方や農薬の散布方法について講義を行った後、日頃行っている病害虫防除について参加者間で情報交換を行いました。日頃の防除方法を見直すとともに、実際に栽培を行っている生産者ならではの情報を提供し合うことができ、栽培に活かせる有益な知識を得られたようでした。

閉講式では、意見交換会として、次年度に取り組みたいことについて各自発表していただきました。「新たな品目を導入する」、「今年度に実証を行った栽培方法を更に応用する」といった意欲的な意見があがり、お互いに刺激を受けている様子でした。

次年度も、新たに農業を始められた農業者向けの講座を開催する予定です。興味のある方は、当普及センターまでお問い合わせください。

令和6年3月25日

つくば地域農業改良普及センター

JA茨城みなみ施設園芸部会トマト現地検討会が開催されました

令和6年2月14日にJA茨城みなみ施設園芸部会によるトマト現地検討会が開催されました。JA茨城みなみ施設園芸部会では、つくばみらい市のトマト生産者の資質向上を図るため、研修会などを開催しています。

今回は、部会のハウスを巡回してトマトの生育状況を確認しました。生育は概ね順調で、例年並みの収穫状況でした。その中で、サカタのタネ担当者から大玉トマト「麗容」の栽培管理ポイント等について、普及センターからトマトキバガ発生状況や防除対策について説明を行い、情報交換や質問が活発になされました。

今後も普及センターでは、地域で活躍するトマト生産者の活動を支援していきます。

令和6年3月8日

つくば地域農業改良普及センター

令和5年度女性のための稲作基礎セミナー第3回を開催しました。

普及センターでは、令和3年から管内で普通作経営に参画する女性農業者を対象に、「女性のための稲作基礎セミナー」を開講しています。

2月22日、つくば普及センターで今年度第3回のセミナーを開催し、管内の女性農業者5名が参加しました。

前半は、スマート農業の最新技術を学ぶ機会として、ヤンマーアグリジャパン株式会社 関東甲信越支社の方から高密度播種育苗技術(以下、「密苗」という。)とザルビオフィールドマネージャーを活用した可変施肥技術についてご紹介をいただきました。密苗については、品種に応じた播種量の調整や、密苗に切り替えた際の苗箱削減枚数の試算方法、担い手の意向に応じた密苗の導入方法や播種・育苗の際のコツなど、具体的な事例を交えながら詳しく教えていただきました。

セミナー生からは密苗での留意点やプール育苗の方法など、いろいろな質問がなされました。

後半は、普及センターから、令和6年度の水稲生産に向けて、育苗管理や気を付けたい病害等について説明を行いました。

今回もセミナー生の間で活発な情報交換が行われ、経営に主体的に取り組む意欲が感じられました。普及センターでは引き続き、女性農業者の栽培技術や経営力の向上を支援していきます。

令和6年3月5日

つくば地域農業改良普及センター

第2回就農支援ワークショップを開催しました

令和6年2月2日、管内での就農を希望する方及び就農して間もない方を対象に、『就農を成功に導くためにはどうしたらよいか』を考えるためのワークショップを開催しました。昨年7月14日に続き、2回目の開催となった今回は、就農希望者や新規就農者等19名が参加し、アドバイザーとして先輩農業者4組5名(夫婦1組を含む)をお招きしました。

最初に先輩農業者の東郷直樹農業経営士から、「農家に求められること」と題し、講話いただきました。講話の中で東郷氏は、新規就農者が直面する厳しい現実を伝えながらも、大きな夢を抱くことの大切さと、夢を実現するためには、今やるべきことを逆算して考え、計画的にステップを踏む事が重要であることを熱くお話しくださいました。

その後、4班に分かれ、先輩農業者をアドバイザーとしてグループワークを行いました。今回お招きした先輩農業者の方々は、就農の苦労を味わいながらも、就農前の万全な準備と就農後の計画的な経営発展により、今では第一線で活躍されている方々です。ご自身の経験に基づき、参加者の質問や悩み一つ一つに丁寧なアドバイスを送っていました。

終了後の参加者アンケートにおいては、「農業者の方から直接、実体験に基づく話を聞けて、有意義な時間だった」という声が多数聞かれました。

つくば地域就農支援協議会では、今後も農外からの新規参入や、新規就農者の経営安定に向けた支援を進めていきます。

令和6年2月21日

つくば地域農業改良普及センター

令和5年度農業経営改善研修会を開催しました

令和6年1月31日、農業における労働力不足を改善するため、新たな技術やサービスの活用による省力化や雇用の確保を目的とした研修会を開催しました。阿見町の圃場および本郷ふれあいセンターを会場として、農業者や関係機関など41名が参加しました。

圃場では、安価に導入できる載せ替え型の自動操舵システム(CHCNAV)の実演を行い、ハンドル操作をしなくてもトラクタがまっすぐ走る様子や、GNSSレベリングシステムにより作業機が設定した高さに自動で上下する様子を見学していただきました。その後、室内会場で株式会社タイミーから、農業分野におけるスキマバイトアプリの活用についてご紹介いただきました。参加者の中には既に当該アプリを活用している方もいるなど、雇用をスポットで、簡便に導入したい人が多いことが感じられました。

後半は、水稲関係の情報提供として、粒状肥料土中施肥技術と米の現物市場開設について、稲敷市および河内町で水稲専作経営を行う株式会社農業生産法人田仲農場の田仲代表から、令和5年産水稲の作柄および令和6年産に向けた対策について、農業総合センター森専技から、それぞれご説明いただきました。参加者からは、田仲農場の経営概要や高温による水稲種子の影響について質問があり、活発な意見交換が行われました。

普及センターでは、引き続き農業者の要望に応えた現地検討会を開催し、儲かる大規模水田農業経営体の育成に向けた支援を行っていきます。

令和6年2月21日

つくば地域農業改良普及センター

令和5年度女性農業士会つくば支部総会を開催しました

令和6年1月23日、女性農業士会つくば支部が総会を開催しました。

全会員が出席し、令和5年事業報告及び収支決算報告、令和6年事業計画案及び収支予算案が議論されました。令和6年の活動内容については、直売に携わる会員が多く、販売力を強化するため、SNSなど広告宣伝について学びたいという意見が出されたほか、会員が開拓した販売ルートを活用し、女性農業士として県外のスーパーで販売することができないかなど、女性農業士会つくば支部の活動について積極的な提案がなされました。

総会後、「初めてのヨガ体験」ということで、農作業で負担のかかる腰や同じ姿勢の作業が続くことでこわばりがちな体をほぐすためのプログラムを盛り込んだヨガを行いました。「自分自身に気を遣う時間が普段ないので、自分を大事にする時間になってよかった」など好意的な感想が聞かれました。

今後も、普及センターでは地域農業のリーダーとなる女性農業士の活動を支援していきます。

令和6年2月15日

つくば地域農業改良普及センター

つくば地域イチゴ経営研究会主催の食味検討会が開催されました

1月23日(火曜日)に、つくば地域イチゴ経営研究会主催によるイチゴ食味検討会が開催されました。

つくば地域イチゴ経営研究会は、つくば地域のイチゴ生産者10名で構成する、イチゴに関する栽培技術の向上や経営の改善等を目的とした組織です。

食味検討会には、生産者6名のほか、資材販売業者等の関係者3名が参加しました。資材販売業者から最近話題の出荷資材や生産資材の紹介や、普及センターから育苗期の管理方法、直売所や観光いちご園における衛生管理の徹底などを中心に栽培指導と情報提供を行った後、個々の生産者が持ち寄った様々なイチゴについての情報交換や意見交換が行われました。

今シーズンの生産では、夏期の高温や秋期の温暖な天候により、花芽分化の遅れやバラつき、炭疽病への対策などが主な課題となっており、夜冷育苗や底面給水等の技術情報が話題となりました。

また、会員の大半が直売や摘み取りで販売しているため、品種や栽培方法による食味の違いに対する関心が高く、サンプルを実食しての意見交換では、自身の生産に対する考えが披露されるなど、たいへん盛り上がりました。

さらに、育苗期の栽培管理や夜冷育苗等の見学、会員相互のほ場巡回など来年度の活動への提案があり、今後の研究会活動や個々の生産活動の活性化につながるものとなりました。

普及センターでは、今後も研究会の活動を支援し、個々のイチゴ生産者の経営安定や直売等を中心とした産地活動をバックアップしていきます。

令和6年2月9日

つくば地域農業改良普及センター

農業人材育成指導者養成講座を開催しました

農業経営の発展には安定した雇用の確保・維持が重要ですが、「従業員を確保できない、定着しない」という悩みをもつ経営者が多く、従業員の確保や育成に関して多くの労力や精神的負担がかかっているのが現状です。

そこで、つくば農業改良推進協議会では、いばらき農業アカデミーと連携し、従業員を確保・定着させる職場環境づくりについて学ぶ講座を開催しました。講座には、農業法人等から25人の経営者が参加しました。

講座では2名の講師にご講演をいただきました。1つめの講演では、令和4年度に全国優良経営体表彰「働き方改革部門」で農林水産大臣賞を受賞した愛媛県の株式会社ニュウズの土居裕子代表から、「農業の可能性を広げる~生産性が高く、人にやさしい職場環境づくり」と題して、人材育成の取組みをお話しいただきました。株式会社ニュウズでは、明確な経営理念を掲げ、「同じ目標に向かえる仲間」であるかどうかを見極めて採用を行っています。その上で、さまざまな働き方を用意し、ひとりひとりが望むライフプランを実現する職場環境づくりを目指しています。講演後は、「休日はどう設定しているのか」、「キャリアパスはどうつくっているのか」など多くの質問が寄せらせ、人材育成に対する経営者の関心の高さが伺えました。

2つ目の講演では、社会保険労務士の松本光治氏から、「うちってブラック企業?」と題して、労務・採用定着の基本をお話しいただきました。農業にありがちな労務管理の失敗事例を通じて、労働時間管理や人材育成等の重要性について考える機会となりました。

受講者からは、「今回の講座を機に、就業規則の作成や定期面接の導入を考えたい」などの前向きな意見が出されました。

普及センターでは、今後も関係機関と連携し、雇用管理の改善と人材育成に積極的に取り組んでいく経営体を支援していきます。

令和6年1月23日

つくば地域農業改良普及センター

女性のための「インスタグラム活用講座」を開催

令和5年12月12日に農村女性大学「インスタグラム活用講座」をつくば地域農業改良普及センターで開催しました。

農村女性大学は、つくば管内の女性農業者を対象に栽培管理能力や経営管理能力の向上を目的に開講している講座です。

講座では、まず投稿の種類などのインスタグラムの基本的な機能を学びました。参加者は、普段から農園の情報をインスタグラムで発信していますが、これまで知らなかった機能や効果的な使い方を知ることができた様子でした。

実習では、参加者自身のインスタグラムのプロフィール欄の更新を行いました。効果的なキーワードや、検索したときに見つけやすくなるノウハウなどを盛り込みながらプロフィール欄を改善しました。その後、実際に本講座の様子をその場でインスタグラムに投稿し、文字入れなど画像の加工方法を実践しながら学びました。

参加者からは、「インスタグラムから商品の決済につなぐ方法はあるか」「普段の投稿が自分の日記のようになってしまうがどうしたらいいか」などたくさんの質問がでました。

今後も普及センターでは、女性農業者がSNSを経営に上手に活用できるよう支援していきます。

令和6年1月4日

つくば地域農業改良普及センター

取手市稲作・園芸研究会第38回共進会表彰式が開催されました。

12月19日、取手市稲作・園芸研究会第38回共進会表彰式が開催されました。

取手市稲作・園芸研究会(昭和54年発足)では、昭和61年から共進会(米づくりコンクール)を実施し、この中で米の坪刈り調査や食味・品質分析に取り組むことで、会員の生産技術や意欲の向上に努めてきました。

本年度は取手市稲作・園芸研究会の12名が共進会に参加し、上位4名が表彰されました。1位の取手市長賞は下田文彌氏が、2位のつくば普及センター長賞は青年農業士の長塚大喜氏が受賞しました。

表彰式の後、関係機関から様々な情報提供がなされ、普及センターからは共進会の講評や今年の気象及びコシヒカリの収量・品質等の調査結果についての紹介を行いました。特に、資材・燃料の高騰や今年の1等米比率の低下についての関心が高く、関連した質問が多く出されました。また最後に、次年度から加入する若手経営体1名の紹介も行われました。

普及センターでは、儲かる農業の実現や次世代稲作経営体の育成に向けて、引き続き支援を行っていきます。

令和5年12月26日

つくば地域農業改良普及センター

伊奈地区園芸研究会現地検討会が開催されました

令和5年12月7日に伊奈地区施設園芸研究会によるトマト現地検討会が開催されました。伊奈地区施設園芸研究会では、つくばみらい市のトマトやミニトマト生産者が会員の資質向上を図るため、研修会などを開催しています。

現地検討会では、まず、会員のハウスを巡回してトマト・ミニトマトの生育状況を確認しました。その後、室内に移動して、普及センターからスマート農業技術を活用した栽培改善事例、トマト黄化葉巻病の原因となるコナジラミ類対策や、はじめて県内で発生が確認されたトマトキバガについて説明等を行い、農薬メーカー担当者からは病害虫防除資材について情報提供がありました。

検討会では、栽培管理に加えて、病害虫対策や資材等についての情報交換や質問が活発になされました。

今後も普及センターでは、地域で活躍するトマト生産者の活動を支援していきます。

令和5年12月25日

つくば地域農業改良普及センター

つくばみらい4Hクラブが先進地視察研修を行いました

令和5年11月17日に、つくばみらい4Hクラブが先進地視察研修を行いました。

つくばみらい4Hクラブは、つくばみらい市内外の若手農業者が組織する農業青年クラブです。地域農業の活性化や若手農業者の仲間づくりを目的として活動しており、市内各種イベントや直売会への出店、栽培技術向上のための研修の実施など、積極的に活動を行っています。

今回は、カンショの栽培から加工まで手掛ける法人と、太陽光を利用し、水耕栽培で葉菜類を生産している法人にて、研修を行いました。

前者では、農業機械や貯蔵技術、干し芋の加工設備について研修し、情報交換がなされました。

また後者では、暑さ・寒さ対策、品種選定についての情報交換がなされた他、取締役の方が農業の経営コンサルタントをされていることから、販路拡大や営業時のポイント等についての質問も積極的になされました。

今回の研修を通じて、4Hクラブ員からは加工技術や販路拡大について、普段聞くことが出来ない情報を学べて良かったといった意見があがりました。

普及センターは、今後もつくばみらい4Hクラブの活動を支援していきます。

令和5年12月22日

つくば地域農業改良普及センター

従業員向け農業人材育成指導者養成講座を開催しました

農業経営の発展には安定した雇用の確保・維持が重要ですが、「従業員を確保できない、定着しない」という悩みをもつ経営者が多く、従業員の確保や育成に関して多くの労力や精神的負担がかかっているのが現状です。

一方で、多くの従業員は、「仕事のモチベーションをどこに設定してよいかわからない」、「農業の就業環境は独特で、なかなかなじめない」といった漠然とした不安や悩みがあるように見受けられます。

そこで、つくば農業改良推進協議会では、いばらき農業アカデミーと連携し、農業法人等で働く従業員を対象に、働くモチベーションを高め、目標設定を学ぶ講座を開催しました。講座には農業法人等から21人の従業員が参加しました。

講座は、講演とパネルディスカッションの二部構成で行い、講演では、農業経営コンサルタントである株式会社農テラスの山下代表から、農業現場で働く際の心構えや、仕事の目標の設定の仕方などをお話しいただきました。パネルディスカッションでは、県内の農業法人で高いモチベーションを持って働いている3名の従業員から仕事への向き合い方などを伺いました。

受講した方々からは、「とても参考になった。従業員同士でもっと意見交換をしたい」、「受講生同士でグループディスカッションをやってみたい」などの前向きな意見が出されました。

その意見をもとに、1月24日に従業員向け講座の第2弾を追加開催することになりました。次回は、少人数のグループでディスカッションを行う方式です。従業員同士が情報交換を通じて、自分の仕事を見直し、他の経営の良い点を取り入れるなどの改善に向けた取組みにつながることを期待しています。

高いモチベーションを持ち、目標設定ができる従業員の育成に向けて、今後も関係機関と連携して支援を行っていきます。

令和5年12月18日

つくば地域農業改良普及センター

経営管理講座『複式農業簿記の基本と農業簿記ソフトの活用』を開催しました

つくば地域農業改良普及センターでは、『複式農業簿記の基本』(3日間)と『パソコン農業簿記ソフトの活用』(1日)を学ぶ4日間の講座を11月中旬に開催し、新規就農者、就農予定者、女性農業者など9名が受講しました。

『複式農業簿記の基本』は、県農業総合センターが令和5年3月に作成した動画とテキスト・問題集を活用し、受講生がパソコンで動画を見ながら各自のペースで学習を進め、随時、普及指導員に質問するという自主学習スタイルで行いました。

『パソコン農業簿記ソフトの活用』は、農業簿記に特化したソフトとしてJA全中が推奨している農業簿記ソフトを用い、初期設定から申告書作成までの一連の操作を体験しました。

講座終了後の受講生のアンケートには「動画はイメージしやすいのでわかりやすい。動画を何度も見返すことができ、自分のペースで学習を進められたことが良かった」「農業簿記ソフトを次年度から使ってみたい」といった意見が多くありました。

簿記ソフトを活用すると、税務申告を自分で簡便に行えるだけでなく、得られた経営収支データを様々に分析することで、経営状況を把握し、経営改善の方策を立てることができます。

今後も普及センターでは、個々の農業者が経営の収益性を高め、儲かる農業を実現できるよう、経営管理についても支援をしていきます。

つくば地域農業改良普及センター

県南地域農業学園「大田市場視察研修」を開講

県南地域の3普及センターは、新規就農者を対象に、基礎的な栽培技術や経営改善の方法等に関する講座「県南地域農業学園」を開催しています。今回は、農産物の販売や流通に関する知識を深めることを目的に、令和5年11月30日、東京都中央卸売市場大田市場(以下、「市場」)にて視察研修を実施し、13名が参加しました。

参加者は市場に到着後、まず市場紹介ビデオの視聴と市場内の見学を行い、市場の成り立ちや役割について学びました。その後、茨城県農産物販売推進東京本部の職員による市場流通と市場外取引の特徴についてと、東京青果株式会社の担当者による「卸売会社から見た魅力ある農産物」についての講義を受講しました。

講義では、市場流通に留まらず、農産物を直売する際の留意点等、販売全般について話を伺えた他、東京青果株式会社からは現在需要が高まりつつある農産物についての情報提供があり、農産物の販売力向上に関して知識を深めることができました。また、質疑応答では、近年の輸出需要増加やGAP取得のメリットについての質問がありました。

今回は、市場流通について学ぶとともに品目や販売先選定の参考となる情報を収集することができ、今回の研修は非常に有意義なものとなりました。普及センターでは今後も、管内生産者や関係機関と連携し、新規就農者の経営安定に向けた支援をしていきます。

令和5年12月7日

つくば地域農業改良普及センター

麦類湿害対策「耕うん同時畝立て播種技術」現地検討会を開催しました

茨城県の小麦は7~8割が水田で作付けされていますが、一般に、水田は畑地と比べ湿害を受けやすく、多収を阻害する大きな要因となっています。

そこで、小麦の湿害対策として、令和5年11月21日に、麦類湿害対策「耕うん同時畝立て播種技術」現地検討会を開催し、担い手5名、関係機関10名の計15名が参加しました。耕うん同時畝立て播種技術は、畝立てすることで、降雨後早期に表面排水を促すほか、生育期間を通じて土壌水分を低く保つことにより、湿害を軽減できる技術です。

最初に普及センターから、耕うん同時畝立て播種技術ついて説明し、技術の特長について学んだ後、耕うん同時畝立て播種の実演をしました。試走をしていただいた関氏からは「作業速度は遅いが、砕土率に優れ、一度の耕うんできれいな畝立てをすることができる」との感想を聞くことができました。

また、参加者からは、耕うん同時畝立て播種が可能なほ場条件や播種後の管理方法等について質問がなされ、活発な情報交換が行われました。

普及センターでは、引き続き「耕うん同時畝立て播種技術」現地実証ほの生育調査、収量調査、等の情報を発信し、儲かる大規模水田農業経営体の育成に向けた支援をしていきます。

令和5年12月6日

つくば地域農業改良普及センター

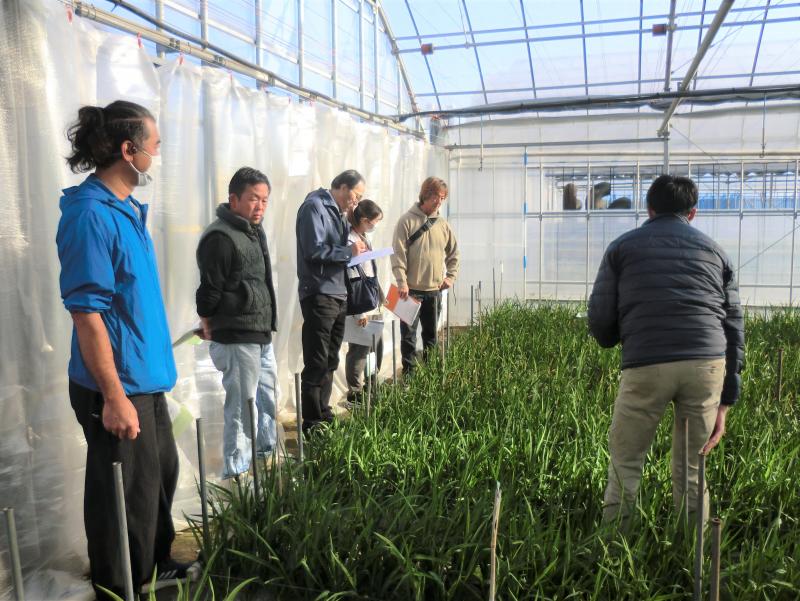

茨城県フリージア研究会現地検討会が開催されました

令和5年11月24日に茨城県フリージア研究会による現地検討会が開催されました。茨城県フリージア研究会では、会員の資質向上を図るため、研修会などを開催しています。

現地検討会では、まず、生産者のハウスで実施されている園芸研究所の現地試験の状況を見学し、その後、農業総合センターに移動して、センターの概要の説明を受けた後、園芸研究所でのフリージアやトルコギキョウの試験ほ場や生物工学研究所の育種ほ場を見学しました。

現地では、試験の途中経過の説明や質疑に加えて、病害の発生状況や球根の入手状況についての情報交換がなされました。また農業総合センターではフリージアはもちろんのこと、トルコギキョウの試験やバラの育種について会員から質問が出るなど、活発に意見交換する姿がみられました。

今後も普及センターでは、地域で活躍する花き生産者の活動を支援していきます。

令和5年12月5日

つくば地域農業改良普及センター

JAつくば市ネギプロジェクト目揃会で秋冬ねぎの栽培管理を指導

11月17日(金曜日)に開催されたJAつくば市ネギプロジェクトの出荷目揃会において、病害虫防除や肥培管理などを中心に栽培指導と情報提供を行いました。

目揃会には生産者16名が参加し、メインの出荷先となる県西VFステーションから、販売情勢を踏まえた出荷調製のポイントなどについてサンプルを見ながら具体的に説明を受けました。

ネギプロジェクトは、JAつくば市が、新たにネギを導入するなど経験の浅い生産者を対象に、生産・出荷の両面から支援している組織です。

今シーズンは、夏期の高温干ばつや10月の前進出荷により品薄気味で堅調相場が見込まれることから、サンプルを用いた目揃えでは、葉をどこまで剝くべきかなど、生産者からの質問が盛んになされ、販売への期待と出荷への意気込みが感じられました。

さらに、暖冬予想から今後も葉鞘部の肥大の可能性があるため、栽培管理への関心が高く、目揃会終了後も個別に相談や質問がありました。

今後も、普及センターでは、JAつくば市と連携し、ネギの新規栽培者等の経営安定の支援や産地の担い手確保を通じて、ねぎ産地の振興と発展をバックアップしていきます。

令和5年11月24日

つくば地域農業改良普及センター

地域計画作成に向けて、担い手間の意見交換会を開催しました。

現在、全国の市町村において、地域ごとに協議し、地域の将来の農地利用の姿を明確にする「地域計画と目標地図」の策定が進められています。これに伴い、普及センターでは、取手市役所と連携し、11月21日に取手市役所において、「久賀地区における担い手間の意見交換会(第1回)」を開催しました。久賀地区で耕作を行う市内外在住の担い手7経営体と関係機関16名が参加しました。

前半は、市農政課と普及センターから、地域計画の作成や目的、地域の現状、意見交換会の進め方について、説明を行いました。

後半は、参加した7経営体からそれぞれ「1農地集積・集約」「2農地の交換・移譲」「3地域の課題や提案」の3つの議題ごとに、意見をいただく形で話し合いを進めました。結果、参加者の多くが20~40代の規模拡大志向であり、久賀地区における10年以内の農地集積意向などが参加者間で共有され、参加者の具体的な農地交換希望地も明らかになりました。また、久賀地区内での水利や土地条件などの課題が共有され、今後の水田営農のあり方についての提案なども行われました。

普及センターでは引き続き、関係機関と連携しながら、地域計画の作成や担い手同士の連携による農地集約に向けた支援を行っていきます。

令和5年11月22日

つくば地域農業改良普及センター

令和5年度女性のための稲作基礎セミナー第2回を開催しました。

普及センターでは、令和3年から管内で普通作経営に参画する女性農業者を対象に、「女性のための稲作基礎セミナー」を開講しています。10月23日、つくば普及センターで今年度第2回のセミナーを開催しました。新たなセミナー生も含め、管内の女性農業者5名が参加しました。

前半は、管内の大規模水稲経営体の経営手法を学ぶ機会として、(農)やわら生産組合の代表理事組合長である市川智氏から、組合設立の経緯やこれまでの歩み、経営概況、課題や経営理念について説明をいただきました。セミナー生からは育苗方法や雑草対策、無人ヘリコプターとドローンの性能の比較等、いろいろな質問がなされました。

後半は、普及センターによる水稲の収量・食味・品質に関する勉強会を行いました。まず、セミナー生が栽培した「ゆうだい21」と、管内産の「コシヒカリ」「ふくまる」「ミルキークイーン」の食べ比べ(食味官能試験)を行いました。品種による味の違いに驚きの声が上がるとともに、今回は「ゆうだい21」が一番人気となりました。続いて、普及員による講義と、セミナー生が持参した玄米について、セミナー生自身が機器を使用して千粒重や食味・品質分析を行いました。測定方法の習得だけでなく、品種による品質の違いに気付く等、有意義な研修となりました。

今回のセミナーにより、新たなセミナー生との交流が深まるとともに、活発な情報交換が行われました。普及センターでは引き続き、女性農業者の栽培技術や経営力の向上を支援していきます。

令和5年11月1日

つくば地域農業改良普及センター

県南地域農業学園「ネギ講座」を開講

県南地域の3普及センターは、新規就農者を対象に、基礎的な栽培技術や経営改善の方法等に関する講座「県南地域農業学園」を開催しています。今回は先進的なネギの栽培技術と規模拡大時の留意点について学ぶため、10月10日(火曜日)につくば市内の現地圃場において、県南地域農業学園第5回「ネギ講座」を開講し、つくば地域、稲敷地域、土浦地域の新規就農者等11名が参加しました。

講座では、つくば市で大規模にネギ生産を行っている農業者の方を講師に、御自身が行っている効率的な栽培方法の紹介と、労働力や機械投資をする際の留意点を中心にお話しいただきました。

特に、効率的な栽培方法では、除草時間削減を目的に白黒ダブルマルチを用い、除草時間が10分の1にできたとのことで、この話を聞いた参加者からは次の作付けで白黒ダブルマルチを導入したいという声があがりました。

質疑応答では、白黒ダブルマルチを利用する際の留意点や雇用労働力導入のポイントについて質問が多くあった他、「病気が出た圃場には土壌消毒と緑肥を入れた輪作のどちらが良いか」といった自身の栽培に関する具体的な相談もありました。

普及センターでは、今後も管内生産者や関係機関と連携し、次回は大田市場視察研修(11月30日開催)を開催し、新規就農者の経営安定に向けた支援をしていきます。

令和5年10月25日

つくば地域農業改良普及センター

将来の地域農業に係る座談会を開催しました

つくば市では、農業者の高齢化及び減少により、農地が担い手に集積※され、生産規模拡大が進んでいます。この現状を受け、普及センターでは、今後担い手が将来に渡って農地を効率的に利用し、営農していくため、農地の集約化※を支援しています。

令和5年7月27日に、「第1回将来の地域農業に係る座談会」開催し、担い手18名、関係機関29名の計47名が参加しました。

最初に株式会社ライス&グリーン石島の石島代表取締役から、下妻市における農業者主体の農地集積・集約の取組についてお話いただき、農地集積・集約に向けた取り組みのポイントと集約化のメリットについて学びました。

その後は、地域ごとに耕作地図を囲みながら、各担い手の現状の耕作地の確認と耕作希望地について共有しました。担い手同士で意見交換することで、農地集積・集約を進めるにあたっての課題についても整理しました。

石島代表取締役の農業者目線でのお話は参加者に大きな刺激となり、地域ごとの話し合いでも活発な意見交換につながりました。

話し合いをさらに進めるため、8月25日に第2回の座談会を開催しました。

第2回座談会では、話し合う地域を絞り、参加する担い手を増やすことで、さらに細かい耕作希望地のエリア分けや具体的な農地交換の話合いを進めることができました。

参加者からは、「今回の座談会で担い手同士が顔見知りになり、それぞれの耕作地を把握できたことは大きな意味がある。」との声があげられ、農地集積・集約に向けた意欲が感じられました。

普及センターでは今後も関係機関と連携しながら、担い手間の継続的な話し合いを促し、将来の地域農業に欠かせない農地集積・集約を支援していきます。

農地の集積・集約化(農林水産省HPより)

農地の集積とは、農地を所有し、又は借り入れること等により、利用する農地面積を拡大することをいいます。農地の集約化とは、農地の利用権を交換すること等により、農地の分散を解消することで農作業を連続的に支障なく行えるようにすることをいいます。

令和5年9月11日

つくば地域農業改良普及センター

県南地域農業学園第2回「農薬適正使用講座」を開講

普及センターでは、新規就農者を対象に、基礎的な栽培技術や経営改善の方法等に関する講座「県南地域農業学園」を開催しています。7月20日(木曜日)には、一般社団法人日本植物防疫協会茨城研究所(以下、「茨城研究所」という。)において、県南地域農業学園第2回「農薬適正使用講座」を開講し、つくば地域、稲敷地域、土浦地域の新規就農者等18名が参加しました。

始めに、茨城研究所の職員から、病害虫防除と安全な農薬の使用方法について講義いただき、調査研究で得られた実験データの紹介など研究機関ならではの話を聞くことができました。次に、実際に農薬のラベルを見ながら、乳剤、水和剤、展着剤それぞれの特徴と混用する際の注意点について説明を受けました。

また、実演では、農薬散布の際の注意点について説明を受けた後、様々なノズルによる散布の違いを見学しました。特に、噴霧される薬剤の粒径が通常のノズルよりも大きくなることでドリフトを抑制するドリフトレスノズルと、通常のノズルによる噴霧を比較することで、ノズルの効果を実感することができました。

質疑応答では、「農薬の最新の情報を集めるにはどうしたらよいか」、「農薬を混用する際は、タンクにどのような順番で入れるのがよいか」など、日頃の農薬使用にあたっての質問が、予定時刻では収まりきらないほど多くあがりました。

つくば普及センターでは今後も関係機関と連携し、有機・土壌講座(8月)、ネギ栽培講座(9月)等、各種講座を開講し新規就農者の経営安定に向けた支援をしていきます。

令和5年8月16日

つくば地域農業改良普及センター

水田を活用した子実用トウモロコシの現地検討会を開催しました

令和5年8月2日(水曜日)、境町の株式会社クローバー・ファームにおいて、茨城県県西農林事務所、県南農林事務所つくば地域農業改良普及センター、茨城県農業再生協議会の共催により、水田を活用した子実用トウモロコシの現地検討会を開催しました。

子実用トウモロコシは、家畜の主要な飼料として安定した需要が見込まれ、水田でも栽培できることから、新たな水田作物として注目されている作物です。生育状況の確認や収穫実演を見学しながら、県内での生産拡大の可能性について、検討を行いました。

最初に、県西農林事務所から高収益作物の生産・利用状況について、産地振興課から水田畑地化や子実用トウモロコシ栽培への支援について説明しました。

次に、今回が自社生産2年目となる株式会社クローバー・ファームの高橋代表から、子実用トウモロコシの作業体系や収益性についての説明と、コーンヘッダーを装着したコンバインでの収穫作業の実演をしていただきました。

高橋代表は「子実用トウモロコシの販路は自ら確保する必要がある。子実用トウモロコシだけで利益を出すのは難しいが、緑肥代を削減でき、土壌改良効果により麦・大豆の収量が向上して、経営を安定化できる」と述べていました。

実演では、コーンヘッダーを装着したコンバインによる収穫作業の迫力と速さに圧倒され、かつ、きれいに子実が選別されていることに感嘆の声が上がり、参加者は「乾燥はどのように行うのか」「殺虫剤は何を使用しているか」等積極的に質問し、興味津々の様子でした。

農業者と関係機関あわせて約50名が参加し、そのうち、つくば地域の参加者は9名と他地域と比較して最も多く、水田活用についての関心の高さが伺えました。

普及センターでは、引き続き水田活用につながる情報提供を行い、儲かる大規模水田農業経営体の育成に向けた支援を行っていきます。

令和5年8月15日

つくば地域農業改良普及センター

就農支援ワークショップを開催しました

7月14日、つくば市内での就農を希望する方及び就農して間もない方を対象に、先輩農業者との交流を通し、就農を成功に導くためにはどうしたらよいかを考えるためのワークショップを開催しました。今回は先輩農業者として、東郷直樹農業経営士、川上和浩青年農業士をお招きし、就農希望者や、新規就農者等8名が参加しました。

最初に川上氏から、経営者として農業を成功させるために必要な考え方等について講話いただきました。非農家出身の川上氏が、つくば市で独立就農した時の経験を元に、就農の厳しい現実を伝えながら、壁を乗り越えるために意識すべきことを一つ一つ分かりやすい言葉で説明し、参加者は皆、真剣に聞き入っていました。

その後、2班に分かれ、それぞれ東郷氏、川上氏をアドバイザーとしたグループワークを行いました。東郷氏の班では、ニンジン、ダイコンを栽培し秀品率9割を実現する東郷氏の技術、努力、経営者マインドに、参加者は深く感心していました。川上氏の班では、資金、農地、品目の選定等について、実際に新規参入した経験に基づくアドバイスを求めて、活発に質問が出されました。

つくば地域就農支援協議会では、今後も農外からの新規参入や、新規就農者の経営安定に向けた支援を進めていきます。

令和5年7月31日

つくば地域農業改良普及センター

水田高収益化および省力化に関する先進事例研修を開催しました

7月14日、水田における高収益作物(かんしょ)栽培やドローンを活用した水稲栽培を学ぶため、五霞町の有限会社シャリーにおいて先進事例研修を開催し、農業者や関係機関など25名が参加しました。

水田におけるかんしょ栽培では、排水対策が最も重要であることから、中耕培土および傾斜化の施行方法や排水性について、また、水稲栽培ではペレット堆肥の肥料費削減効果やドローン直はの生育・収量について、坂東地域農業改良普及センターから説明を受けました。

その後、かんしょと水稲のほ場を見学し、有限会社シャリーの鈴木代表取締役から、各技術に取り組んだ経緯や実際に取り組んだ感想、メリット・デメリットについてご説明頂きました。その中で、かんしょ栽培については除去が不要な生分解性マルチが従業員から好評であること、ドローン直はについては品種やその年の温度により発芽速度が異なるため、注意する必要があること等、実際に取り組んだからこその率直なご意見を頂き、参加者とも活発な意見交換ができました。

普及センターでは、引き続き農業者の要望に応えた現地検討会を開催し、儲かる大規模水田農業経営体の育成に向けた支援を行っていきます。

令和5年7月26日

つくば地域農業改良普及センター

水稲後期管理講習会を行いました

7月5日、水稲後期管理講習会(JAつくば市主催)が市内3ヶ所で開催され、計24名の生産者が参加しました。

水稲後期管理では中干し後の追肥判断が重要であることから、普及センターが実際に幼穂長を測って出穂期を予測し、草丈・葉色の値から追肥の要否やタイミングを確認しました。農薬メーカーからは、これから防除が必要となるいもち病やカメムシに対する薬剤について紹介がありました。

参加者からは「間断かんがいの入水間隔はどれぐらいが良いか」などの質問があり、後期管理について学び直すきっかけとなりました。

普及センターでは、関係機関と連携しながら、水田農業の維持・発展に向けて、引き続き支援を行っていきます。

令和5年7月26日

つくば地域農業改良普及センター

水稲大規模経営を実現するドローン等のスマート農業現地検討会を開催しました

7月3日、つくば市作谷の櫻井氏の水田において、ドローン等スマート農機の活用による収益性向上を目的とした現地検討会を開催し、農業者や関係機関など42名が参加しました。近年、つくば管内ではドローンの導入が進んでおり、直はや除草剤散布など様々な用途で活用することで、大面積をより省力的に耕作することが可能になります。

前半は、普及センターからドローン直はほ場の生育について説明した後、メーカーから移植ほ場における新規登録除草剤のドローン散布実演をして頂きました。直はに取り組んで2年目となる櫻井氏は「今年は昨年の反省を踏まえ、播種方法を改善したことで発芽が良く、移植と変わらない生育を確保できた」と話を聞くことができました。

後半は、最先端の栽培管理支援システムザルビオについてメーカーから説明頂いた後、普及センターからザルビオを活用した可変施肥の効果について説明しました。参加者からは、試験ほ場の収量の高さに驚きの声があがり、衛星による生育マップの精度や可変施肥マップの作製方法等について活発な情報交換が行われました。

普及センターでは、引き続き農業者の要望に応えた現地検討会を開催し、儲かる大規模水田農業経営体の育成に向けた支援を行っていきます。

令和5年7月26日

つくば地域農業改良普及センター

女性農業士会つくば支部第1回経営研修会を開催

女性農業士会つくば支部で第1回経営研修会を開催しました。今回は、株式会社武蔵野種苗園新治育種農場を見学しました。

農場では、トウモロコシやカボチャ、トマトなどの品種が展示されていました。参加者は、それぞれの品種の具体的な栽培方法や、直売所で消費者に人気がある皮が柔らかい特色のある品種についてたずねるなどしており、積極的に農場の担当者に質問する姿がみられました。参加者の多くは野菜経営を行っており、直接作物を目にすることで、今後栽培する作物の品種選定の参考になった様子でした。

今後も普及センターでは地域農業のリーダーとなる女性農業士の経営力向上を支援していきます。

令和5年7月18日

つくば地域農業改良普及センター

令和5年度女性のための稲作基礎セミナー第1回を開催しました。

普及センターでは、令和3年から管内で普通作経営に参画する女性農業者を対象に、「女性のための稲作基礎セミナー」を開講しています。

6月22日、つくばみらい市で水稲と小麦の生産を行う(農)小絹生産組合を会場に、本年度最初のセミナーを開催しました。新たなセミナー生も含め、管内の女性農業者5名が参加しました。

前半は、(農)小絹生産組合の菊池代表理事組合長からの説明や、いばらき広域農業共済組合からの収入保険の紹介、普及センターからの技術情報の提供を行いました。菊地代表からは、組合設立の経緯や経営概況、課題や経営理念についての説明や、組合の育苗施設を見学しながら、育苗管理技術の紹介がなされました。セミナー生からは、育苗管理技術や本年度発生の多かった病気や障害への対策など、多くの質問が出されました。

後半は、今年から導入した2つの水稲新品種(「ゆうだい21」ほか)を視察しました。新品種の特徴を確認すると同時に、当地域も6月上旬の大雨で多くの水田が冠水したことから、冠水対策や流れてきたアオミドロの対策についての情報交換も行われました。

今回のセミナーは、新たなセミナー生との交流が深まるとともに、有意義な情報交換の場となりました。普及センターでは引き続き、女性農業者を支援していきます。

令和5年6月27日

つくば地域農業改良普及センター

JA茨城みなみ六郷地区初期現地研修会で水稲の生育状況を確認しました。

6月15日、取手市六郷地区においてJA茨城みなみ六郷地区初期現地研修会が開催され、農業者7名と農協、資材メーカー2社、普及センターとで水稲の生育状況を確認しました。

前半は参加者全員の圃場(コシヒカリ)で生育調査を実施し、後半は室内検討を行いました。

六郷地区では、6月上旬の大雨で多くの水田が冠水したため、圃場によってはやや茎数が少ないところも見られましたが、生育調査の結果、概ね必要茎数は確保されていることが確認できました。このため室内検討では、調査結果を踏まえ、中干しを実施することが決まりました。

研修会では、普及センターから今年の生育状況や冠水対策、病害虫対策等の情報提供を行ったほか、メーカーからは難防除雑草やアオミドロに対する対策について説明がなされました。研修会を通じて、農業者と関係機関とで、冠水被害の状況や資材の効果、カメムシの発生状況などについて活発な情報交換が行われました。

普及センターでは、水田農業の維持・発展に向けて、引き続き支援を行っていきます。

令和5年6月19日

つくば地域農業改良普及センター