トップページ > イベント情報 > 令和3年度環境学習成果発表 > 小学校部門

令和3年度環境学習成果発表

小学校部門

- 発表資料一覧

一覧表内の発表資料タイトルをクリックすると、該当箇所まで移動できます。

| No. | 学校名 | 発表資料タイトル |

| 1 | 石岡市立瓦会小学校 | 恋瀬川探検隊! |

| 2 | 石岡市立府中小学校 | 恋瀬川のプランクトンしらべ 〜上流・中流・下流〜 |

| 3 | 鹿島市立大同西小学校 | プランクトンを探す!! |

| 4 | 鹿嶋市立豊津小学校 | 北浦とながれ川の環境を守ろう 〜ありがとうのつながりを大切に〜 |

| 5 | 土浦市立東小学校 | ミジンコの観察 |

| 6 | 土浦市立荒川沖小学校 | プランクトンから見えるかすみがうら |

| 7 | 鉾田市立旭北小学校 | 涸沼のしじみはすごいよ |

| 8 | 笠間市立岩間第一小学校 | 上郷生き物調査 |

| 9 | 行方市立北浦小学校 | 3代目武田川探検隊 |

| No.1 | 【発表資料】恋瀬川探検隊! |

石岡市立瓦会小学校 4年生 |

【内容】恋瀬川で生き物や植物の観察、水質検査を実施して、川をきれいにするためにできることを考えた活動

恋瀬川で生き物を採集する様子 |

||

| 〜センターからのコメント〜

恋瀬川に行き、植物、魚、鳥の観察と水質検査を行いました。 実際に身近な川に足を運び、川の生き物や環境に直接触れる体験をとおして、水の大切さ、川をきれいにしたいという気持ちにつながっているなと感じました。生徒一人ひとりの感想からも恋瀬川をきれいにしたいという気持ちが伝わってきました。 季節による生き物の違いに注目したり、CODだけでなく川のにおいや透明度についても調査できると恋瀬川の環境をより詳しく知ることができると思います。 川をきれいにするためには一人ひとりの心がけが大切です。体験をとおして皆さんが考えた「川をきれいにするためにできること」を実施して、まわりの人にも伝えてもらえるとうれしいです。また、効果を確認するためにも、これからも恋瀬川の調査を継続して頑張ってください。 |

||

| No.2 | 【発表資料】恋瀬川のプランクトンしらべ 〜上流・中流・下流〜 |

石岡市立府中小学校 |

【内容】恋瀬川の上流・中流・下流のプランクトンの種類や水質について調査した研究

プランクトン採取の様子 顕微鏡でプランクトンを観察 |

||

〜センターからのコメント〜 「恋瀬川のプランクトン」を研究テーマに、上流から下流までの5地点のプランクトンについてとてもていねいに調査することができました。プランクトン採集とあわせて、検査薬を使った水質検査や、においや透明度などの川の水の様子、周囲の環境などの川の環境まで、いろいろなことに目を向けて研究していることにも感心しました。プランクトンを顕微鏡で観察し、写真撮影をして、種類を図鑑で調べるなど、とても熱心に研究を行っています。プランクトン採集は、回数を重ねることでコツをつかんだようですね。 資料にはそれぞれの調査地点について、当日の天気や気温、水質や川の様子がしっかり記録してありました。 次は、水質や川の様子と、プランクトンの種類の関係を考えてみると新しい発見につながるかもしれません。 「プランクトンを見つけたときはワクワクした」「恋瀬川がもっときれいな川になってほしい」という気持ちを大切に、これからも身近な川や湖、生き物などについて興味関心を持って研究を進めてください。 |

||

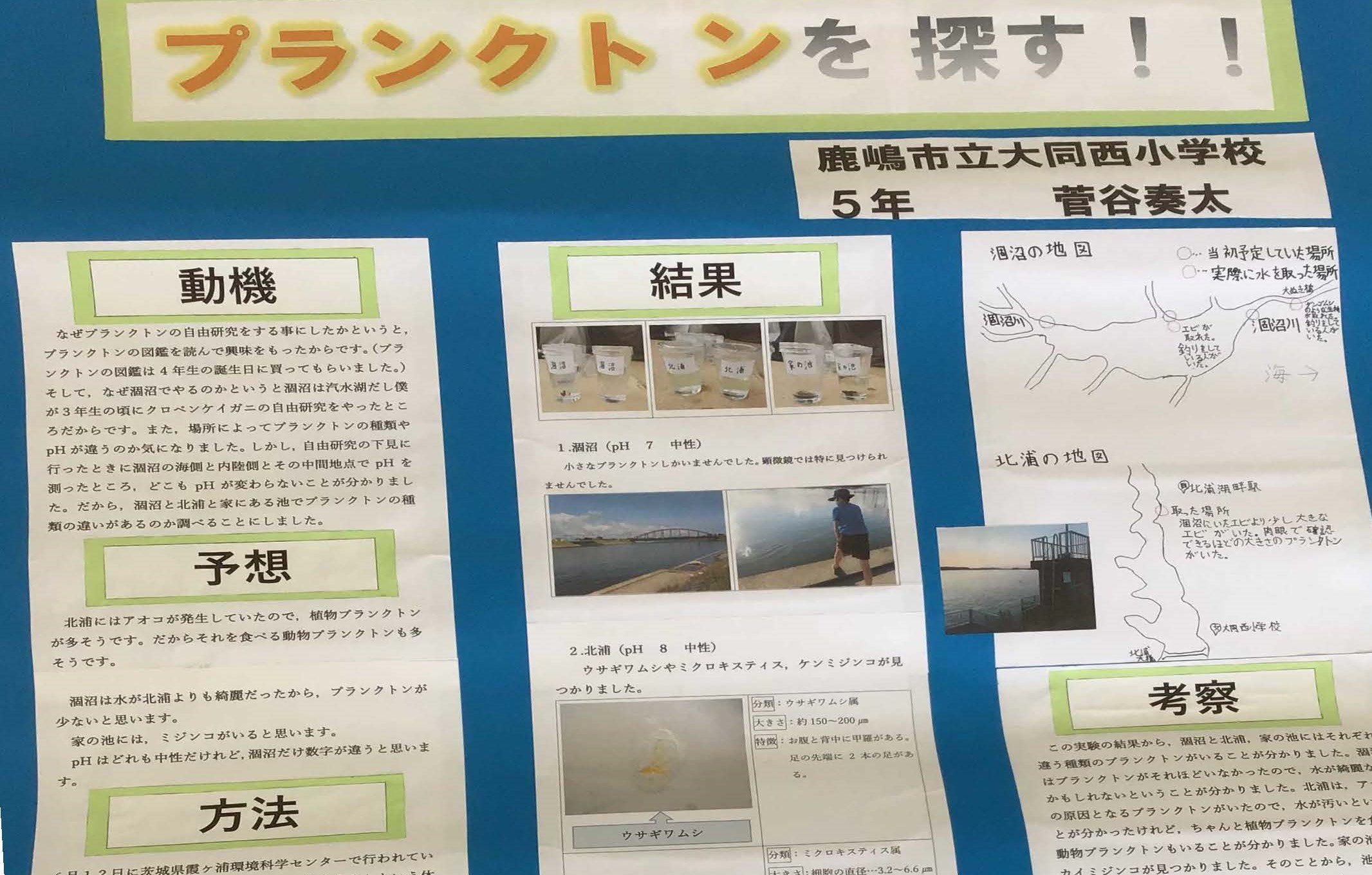

| No.3 | 【発表資料】プランクトンを探す!! |

鹿嶋市立大同西小学校 |

【内容】プランクトンネットを自作し、涸沼、北浦、自宅の池でプランクトンを採取・観察して、種類に違いがあるのかを調査した研究

発表資料の一部 |

||

〜センターからのコメント〜 図鑑を読んで興味を持ったプランクトンについて「プランクトンを探す!!」というテーマのもと、涸沼と北浦と自宅の池とではプランクトンの種類に違いがあるのかについて、予想を立てて調べ、研究に取組むことができました。 プランクトンを採集するために、洗濯ゴミ取りネットやワンタッチボトルからプランクトンネットを手作りされたのは、すばらしい工夫ですね。手作りネットで調べた水の中には、違う種類のプランクトンがいることがわかりましたね。また、水質とプランクトンの関係に注目して各地点でのpHも調べることができました。pH以外にも、まとめにある塩分濃度や電気伝導率などを調べると何か違いが見つかるかもしれません。 当センターの体験プログラムや、いばらきサイエンスキッズ育成事業のオンライン科学自由研究相談会など、専門機関からの情報を積極的に活用されていて、研究に対する熱意を感じました。この気持ちを大切にして新たな研究に挑戦してほしいと思います。 |

||

| No.4 | 【発表資料】北浦とながれ川の環境を守ろう 〜ありがとうのつながりを大切に〜 |

鹿嶋市立豊津小学校 |

【内容】ホタルが住む環境を守るために、エコたわしやエコ石けんの作成、環境保全看板の掲示等を実施

水質調査の様子 エコたわしを配布する様子 |

||

〜センターからのコメント〜 ながれ川にいるホタルが減少している原因を探るために前年に実施した水質調査の結果を踏まえて、ホタルが住む環境を守るためにできる活動を考えるだけでなく、エコたわしやエコ石けんの作成、環境保全看板の掲示など、実際に活動をすることができました。さらに、学校のビオトープを自分たちできれいにして、アサザを育てたり、生き物を観察したりして、普段から自然や環境を大切にできていてすばらしいと思います。 また、今後の課題で次の5年生に引き継ぐこともしっかりと示されていて、継続性が感じられました。 今後は、ホタルの量や水質がどう変化していくのか、活動の効果についても調査できると良いと思います。さらに、5年生だけでなく、学校全体でできる取り組みを考えて、活動を広げていけると良いですね。 たくさんのホタルが訪れる素敵な川になるよう、次の5年生に環境を守るという意識を引き継いで、楽しく活動を続けてください。 |

||

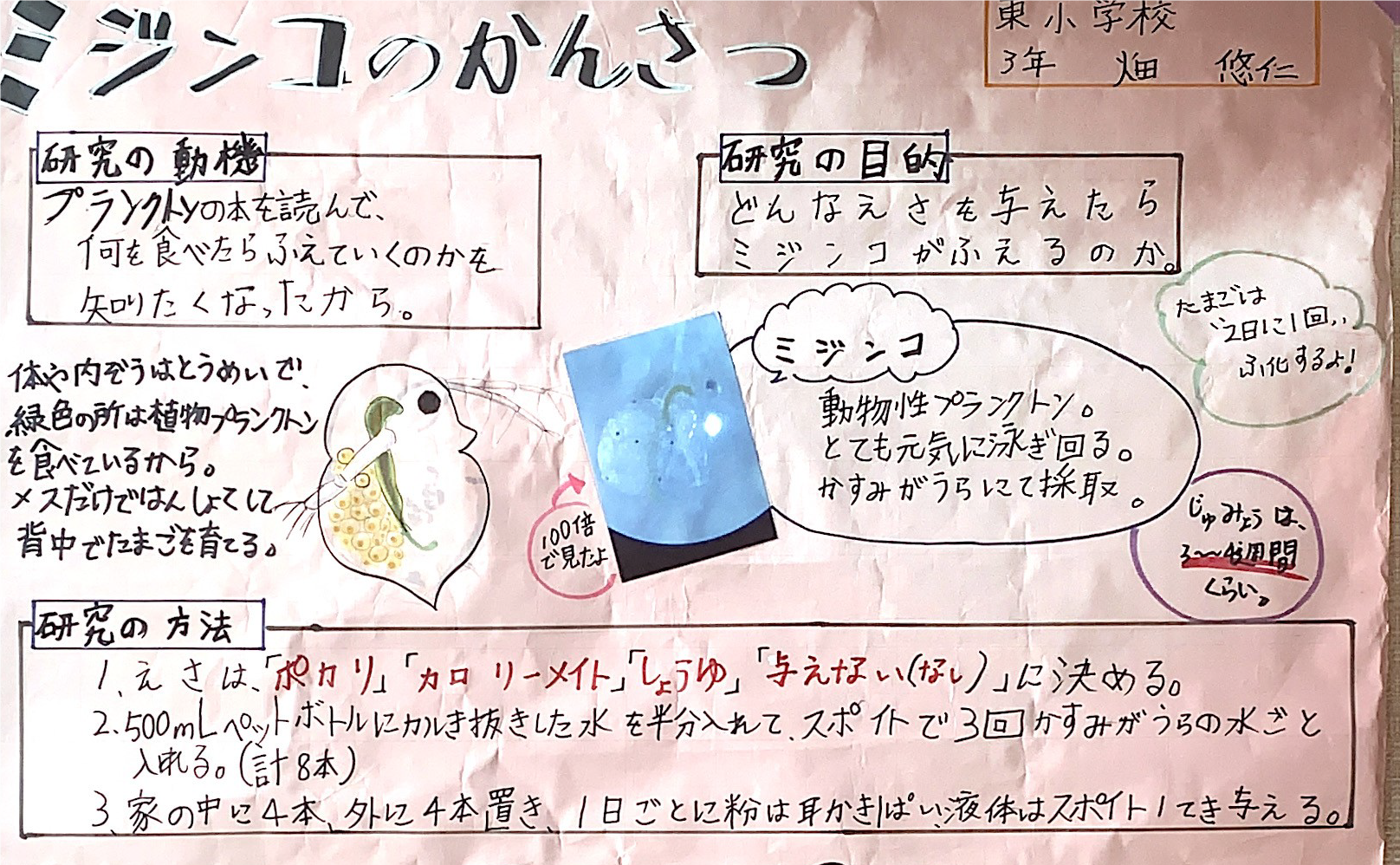

| No.5 | 【発表資料】ミジンコの観察 |

土浦市立東小学校 |

【内容】えさや環境(置く場所)を変えたときに、ミジンコの数がどのように変化するのかを実験

発表資料の一部 |

||

〜センターからのコメント〜 ミジンコにどんなえさを与えたら増えるのか、いろいろなえさを使って実験することができました。さらに、えさだけでなく、外と家の中においたミジンコのどちらが増えるのかも比べられていて、すばらしい着眼点だと思います。 与えるえさの量をきちんと計ったり、えさを入れないミジンコとも比べられていて、とても科学的に実験できました。結果を1日おきに写真で記録して並べることで、どれだけ増えているかとてもわかりやすかったです。当日の天気や気温を記録したり、増えている所が目立つように赤く囲んでみるともっと良くなると思います。 参考図書でしっかりミジンコについて調べられていて、それが植物プランクトンが関係しているのではないか、という考察に結びつきました。えさだけでなく、水温や置く場所の明るさなど条件をいろいろ変えて実験してみても面白いかもしれません。 ミジンコのスケッチがとても上手でおどろきました。本当にミジンコに興味を持ってしっかり観察しないと上手なスケッチは書けません。これからもミジンコを観察したときの「ふしぎ!」という気持ちを大切に、楽しく実験を続けてくださいね。しょうゆをえさにしたミジンコがなぜ増えたのか、将来わかると良いですね。 |

||

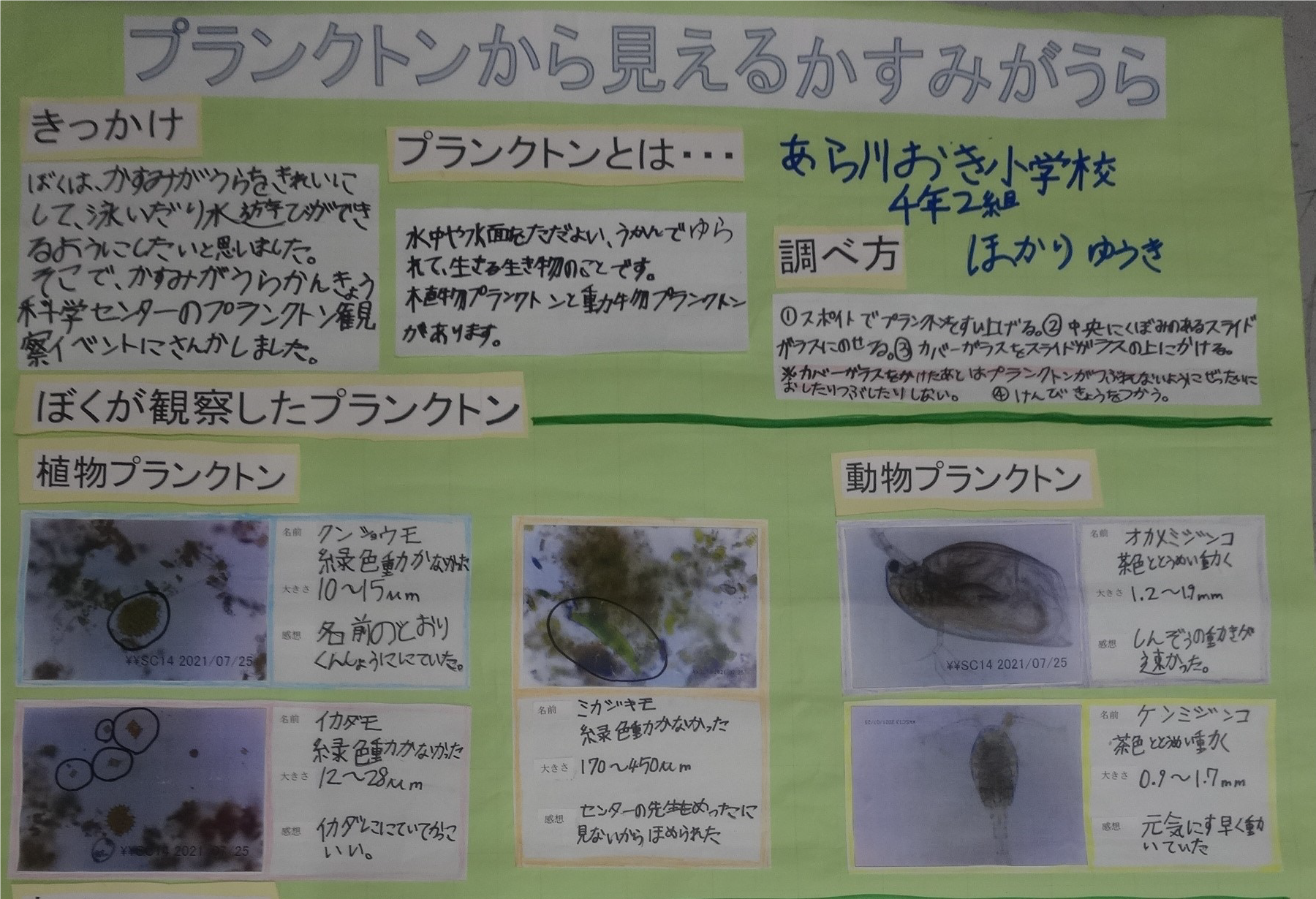

| No.6 | 【発表資料】プランクトンから見えるかすみがうら |

土浦市立荒川沖小学校 |

【内容】プランクトン観察を行い、霞ヶ浦にどのような影響を与えているか、霞ヶ浦をきれいにするために何ができるかを調査した研究 発表資料の一部 |

||

〜センターからのコメント〜 当センターのイベントに参加してプランクトン観察を行う中で、食物連鎖や霞ヶ浦の水質について学び、その成果をまとめることができました。実際に見たプランクトンが霞ヶ浦にどのように影響しているのかを学び、霞ヶ浦をきれいにするためにできることをしっかりと考えることができましたね。 資料にはプランクトンの写真がたくさんあったので、どんなプランクトンを観察したのかが一目でわかって良かったです。また、食物連鎖や生活排水についても絵を描いてわかりやすく説明することができていました。 次は、実際に霞ヶ浦や川に行ってプランクトンを採取して観察したり、水質を調べたりすると、霞ヶ浦や水質についてもっと詳しくなれると思います。 センターのイベントを通して学習していただきありがとうございました。霞ヶ浦をきれいにするためには、霞ヶ浦の周りに住む一人ひとりが水を汚さないように心がけることが大切です。ぜひ学んだことを周りのみんなに広めてください。将来きれいな霞ヶ浦で泳いだり遊んだりできるようになるといいですね。 |

||

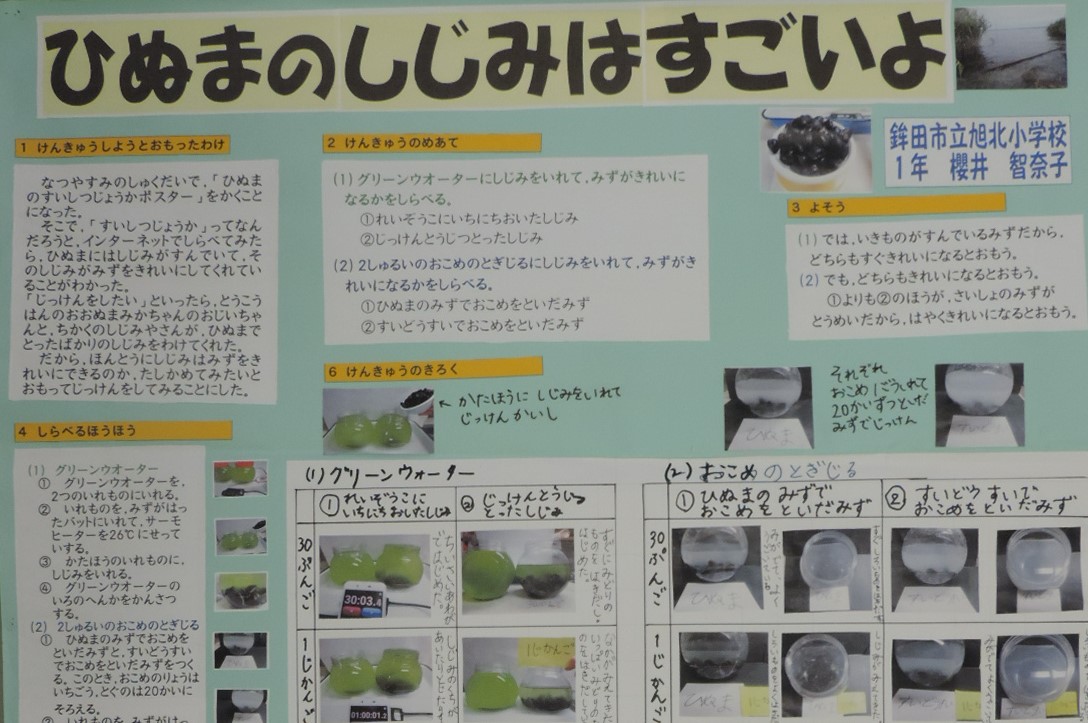

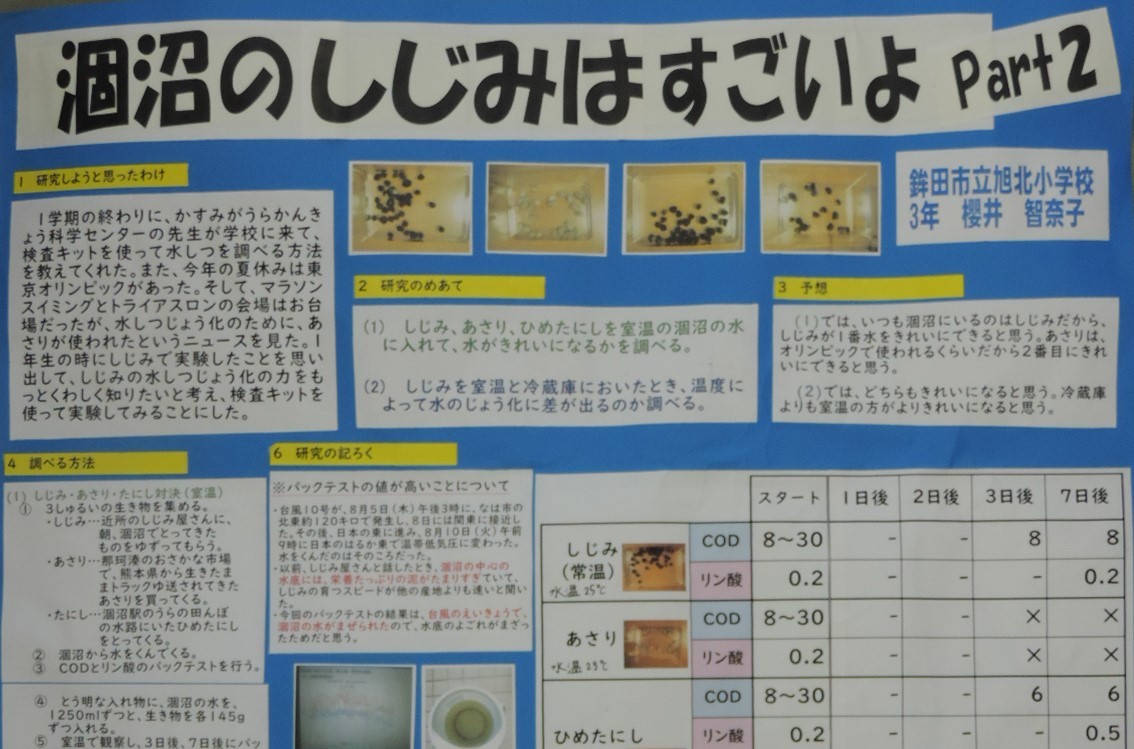

| No.7 | 【発表資料】涸沼のしじみはすごいよ |

鉾田市立旭北小学校 |

【内容】涸沼のしじみが水をきれいにする力について調査した研究

発表資料の一部 |

||

〜センターからのコメント〜 しじみが水をきれいにする力について、パックテストを使い、調べることができました。パート1の研究でわからなかったところを、パート2の研究で研究していて、わからなかったことをさらに追求し、研究する姿勢がすばらしいと思いました。 また、パート1では「水の色の変化」でしじみが水をきれいにする力を確認していましたが、パート2の研究ではパックテストを使うことで、数値でしじみの力を確認できていて、わかりやすさがレベルアップしましたね。 資料にはたくさんの写真が使われていて見やすく、実験して疑問に思ったことをもとにこれから調べたいことが書かれているため、今後の発展性が感じられました。 しじみはどうして水をきれいにすることができるのか、しじみの生態などについて研究してみても面白いかもしれません。 これからも研究を通して、しじみのすごさをたくさんの人に伝えてくださいね。 |

||

お問合せ先

茨城県霞ケ浦環境科学センター 環境活動推進課

電話:029−828−0961 FAX:029−828−0967