トップページ > イベント情報 > 環境学習成果発表 > 中学校部門

令和3年度「環境学習成果発表」

中学校部門

- 発表資料一覧

一覧表内の発表資料タイトルをクリックすると、該当箇所まで移動できます。

| No. | 学校名 | 発表資料タイトル |

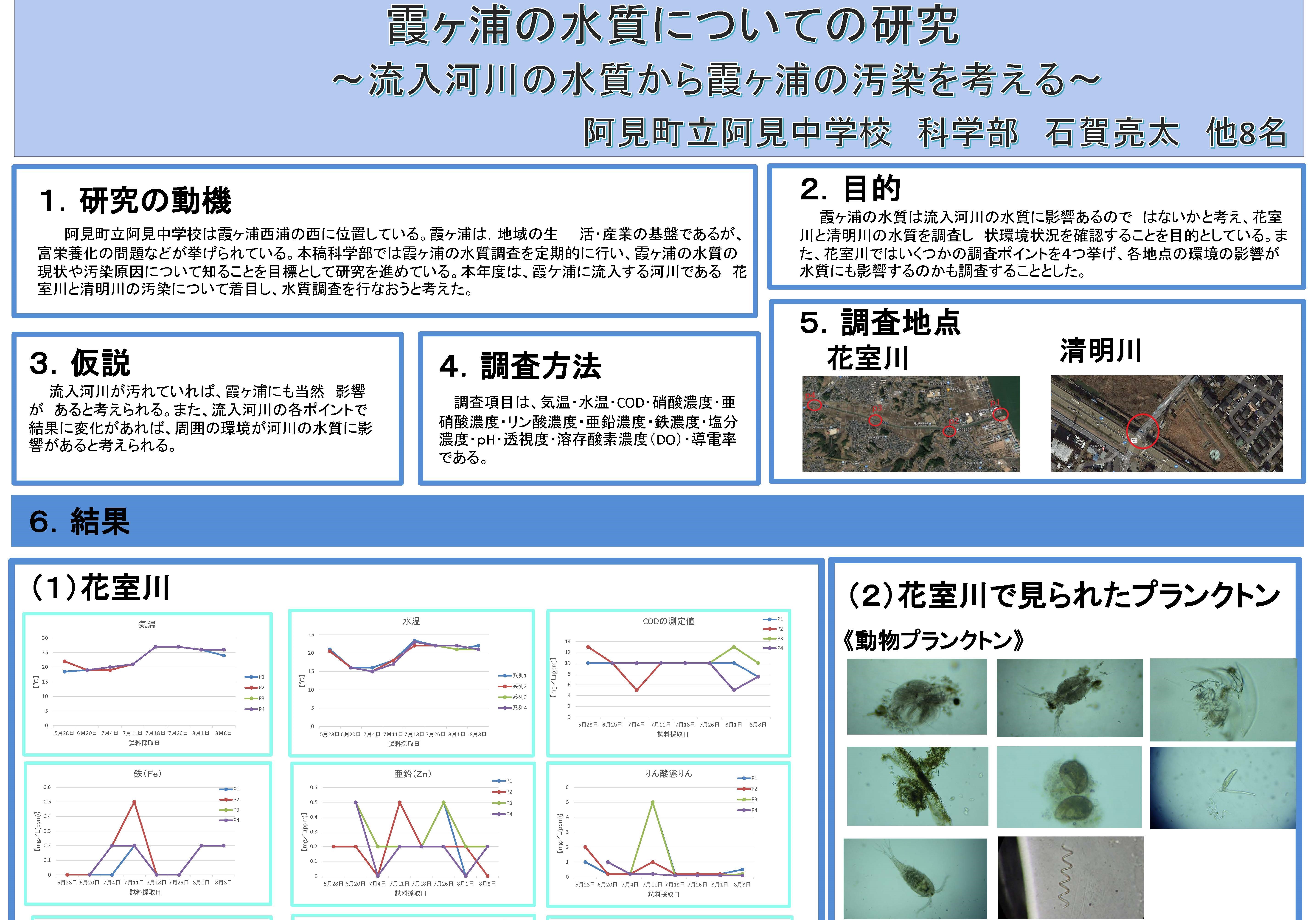

| 1 | 阿見町立阿見中学校 | 霞ヶ浦の水質についての研究 〜流入河川の水質から霞ヶ浦の汚染を考える〜 |

| 2 | 稲敷市立新利根中学校 | ジャンボタニシの駆除法を探る |

| 3 | 茨城県立並木中等教育学校 | 桜川は何故氾濫するのか? 〜立体地形図による河川流域の読み取り〜 |

| 4 | 土浦市立土浦第四中学校 | 宍塚大池の謎を探れ!! |

| 5 | 土浦日本大学中等教育学校 | 流域の環境が河川の水質に及ぼす影響 〜日本とカザフスタンの河川の水質比較から〜 |

| 6 | 小美玉市立小川南中学校 | ふるさとの水辺を守る〜園部川の水質調査〜 |

| 7 | 美浦村立美浦中学校 | 霞ヶ浦の水質が変化する要因を探る |

| No.1 | 阿見町立阿見中学校 | |

【内容】霞ヶ浦の流入河川である花室川と清明川に着目して水質調査を行い、霞ヶ浦の水質汚染の原因を探った研究

発表資料の一部 |

||

〜センターからのコメント〜 霞ヶ浦の水質について、流入河川である花室川と清明川に注目し、様々な項目での水質調査を継続的に実施して、水質環境の変化とその要因について究明しようと取組みました。 研究では、花室川・清明川のそれぞれで調査地点を複数設定し、多くのデータを収集することができました。集めたデータの中から、水質の測定数値が大きく変化した調査地点に注目し、さらに、水質の違いを、プランクトンの構成比の違いから考察するという発想にとても感心しました。土地や水の使われ方の違い等をさらに調べると、水質変化に影響を与えているものの手掛かりにつながるかもしれません。 また「気温や天気などの条件が変化したときに、霞ヶ浦や河川の水質はどのような変化をするのか」のように、研究で蓄積したデータをもとに、水質との関係性について多面的に考察すると、さらなる研究の深化が期待できます。 今後も調査・研究を継続的に行い、霞ヶ浦や流入河川の汚染原因の究明、そして水質向上に向けて取り組みに励んでほしいと思います。 |

||

| No.2 | 稲敷市立新利根中学校 |

|

【内容】ジャンボタニシ(スクミリンゴガイ)の駆除を目的として、スクミリンゴガイの生態や食べ物等を調査した研究

ハス田での調査 スクミリンゴガイの解剖の様子 |

||

〜センターからのコメント〜 ジャンボタニシ(スクミリンゴガイ)の駆除を目的として、その生態について、食べ物や体の仕組みなど、様々な観点から研究を行うことができました。 多くの実験を行っていましたが、それぞれの方法、結果、考察が丁寧に整理できており、写真や表、図などを資料の中に適切に配置するなどの工夫も見られました。解剖実験の考察では、理科の授業で学習したことを踏まえながら、科学的な思考でまとめることができました。 また、研究結果からの今後の改善策についての提案がしっかりとされており、とても感心しました。スクミリンゴガイの農業被害は全国的に広がっています。今回の研究結果と他地域で行われている対策を比較してみると新たな発見や課題につながるかもしれません。 スクミリンゴガイは海外から人為的に持ち込まれた外来種です。この研究をきっかけに広く外来種問題にも目を向けてもらえると嬉しく思います。これからも稲敷市や茨城県の豊かな自然を守るために私たちができることを考えながら活動を継続してほしいと思います。 |

||

| No.3 | 茨城県立並木中等教育学校 | |

【内容】桜川や周辺河川がどのくらい氾濫しやすいのか、自作した立体地形図の読み取りや現地調査を行い調査した研究

立体地形図(筑波山) 立体地形図(桜川・恋瀬川) |

||

〜センターからのコメント〜 立体地形図を作成し、氾濫発生のしやすさについて読み取るとともに、現地調査を実施して各地点の氾濫発生のしやすさを研究できました。 立体地形図の作成は並々ならぬ努力の賜物だと思います。自ら作成したものを研究に生かすという着眼点は素晴らしいです。この研究を見て「実物を見てみたい」「私も作ってみたい」と興味・関心が高まった人も多いのではないでしょうか。 調査方法では、作成物を活用して河川流域を読み取ったり、現地調査を行って各地点の特徴を把握したり、地形図と現地調査のメリットを生かした研究になっていました。また、調査対象として霞ヶ浦に関わる河川が多く取り上げられており、氾濫発生の可能性やどのような天候の際に注意する必要があるか等、防災と水環境の関係がまとめられた内容は、流域の方々にとっても参考になる情報だと思います。 湿原が一時的に洪水を受け止めたりするなど、生態系にも災害を低減する効果があります。河川周辺の生態系にも注目し、それらが持つ防災機能等を考えてみたり、生態系サービス(調整サービス)について調べてみると、より研究が深まると思います。 今回明らかになった河川の特徴を生かし、研究の対象が県内、国内と広がることを期待しています。 |

||

| No.4 | 【発表資料】宍塚大池の謎を探れ! |

土浦市立土浦第四中学校 科学部 |

【内容】宍塚大池の水面を覆っていたハスが消えた原因について調査した研究

宍塚大池での調査の様子 宍塚大池での調査(採水) |

||

〜センターからのコメント〜 宍塚大池で、2019年の夏に水面を覆いつくしていたハスが、2020年の夏には全く無くなっていたことに疑問を抱き、様々な仮説を立てて研究を行うことができました。 仮説の1つである「水質の変化が原因」を調査するために、パックテストによる水質調査と微生物の調査を実施できました。年間を通してデータを継続的に収集し、分析を行い、グラフ等でわかりやすくまとめられていたと思います。また、2つ目の仮説「外来種によるハスの捕食が原因」を調査するため、外来魚やザリガニの個体調査を行い、ザリガニの個体数の変化に着目し、次の課題につなげることができました。 考察を行う際、「どのデータから読み取ったのか」「その根拠は何か」等の思考の過程を丁寧に文章化すると、よりわかりやすい考察になるのではないかと思います。 12年間、科学部の皆さんが代々引き継ぎ積み上げた研究結果は、何ものにも代え難い貴重な財産です。今後、宍塚大池のハスが個体数を増やしていった場合に、ザリガニの個体数の変化や水質の変化等がどう変化するのかについて追跡調査を行うこともつぎの研究課題の1つになるかもしれません。ぜひ、宍塚大池の環境とハスの関係について研究を深めてほしいと思います。 |

||

| No.5 | 土浦日本大学中等教育学校 | |

【内容】カザフスタンに帰省する友人とともに、日本とカザフスタンの河川の水質を調査・比較した研究

採水の様子 pH測定の様子 |

||

〜センターからのコメント〜 身近な河川の水質調査を行い、過去の調査データとの比較や周辺環境の異なる河川の調査データとの比較を通して、河川の水質悪化の原因に迫ることができました。 特に海外(カザフスタン)に帰省する友人の協力を得て、日本の河川とカザフスタンの河川を比較するという発想がとても面白いです。比較結果からは、両国の河川とも窒素化合物濃度が低く、生活排水や家畜の汚水等が少ないという共通点を見つけることができましたね。 また、32年前(アオコが問題となった時期)の水質と現在の水質を比較して、下水道の普及など時代の変化に着目されていた点が素晴らしいと感じました。 今回の調査を踏まえて、今後調べたいことや目標が出てくると発展性が感じられて、さらに良い研究になると思います。 これからも柔軟な発想を持って、国内外の様々な河川の調査を行ってみてください。 |

||

お問合せ先

茨城県霞ケ浦環境科学センター 環境活動推進課

電話:029−828−0961 FAX:029−828−0967